Мы, ненавидя и любя,

На сотни вёрст окрест

Крест подгоняем под себя,

А не себя – под Крест.

(Сергей Нохрин)

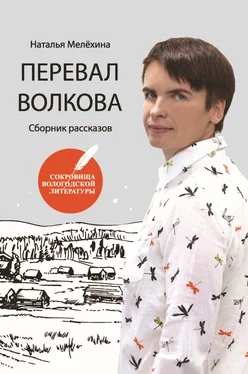

Персонажи рассказов Н. Мелехиной не выдуманы – они шагнули на страницы книг из бескрайних вологодских просторов. Живые и неповторимые, с певучей речью – они среди нас, неузнанные и неразгаданные нами. Понадобился прозрачный талант и неброская, но пронзительная любовь к своей земле и её людям, чтобы мы узнали современников, своих соотечественников. А узнав, преисполнились светлой надеждой, что не всё ещё потеряно, что не все яблони на обочинах российских дорог (и бездорожья) засохли и что каждый из нас однажды найдёт свою заветную яблоню, под которой обретёт просветление разума и души. Огромная заслуга Натальи Мелёхиной в том, что в «обесцеленном и обесцененном» (В. Распутин) мире она своим талантом открыла нам великое в обыденном, которое новосибирский поэт Константин Иванов ёмко выразил в следующих строках:

Ни клобуков, ни мантий, ни регалий…

Рассеянные по лицу земли,

Невидимы держатели скрижалей,

Затерянные по степям кремли…

Книга Н. Мелёхиной «Перевал Волкова» – творческая удача не только автора, но и заметное явление современной отечественной литературе в целом. В добрый путь к читателю!

Мамед Халилов

Председатель Ярославского областного отделения Союза писателей России

Коронованы бедой

(Рассказ-путешествие)

Тётка Шура маялась в ожидании на умытой апрельским дождём автостанции в райцентре. Из-за эпидемии коронавируса транспорт теперь ходил редко, на маршруты вместо просторных автобусов выпустили маленькие «Газели» и «ПАЗики», но и в них салоны оставались полупустыми. И хотя городок по весне выглядел свежим, по-прежнему домашним, родным, казалось, тревога разливалась, плескалась в самом воздухе. Она словно перемешалась с горьковатым запахом едва проклюнувшейся листвы и набухающих вербушек, и тётка Шура думала, что, наверное, вот так же ощущали себя люди в начале войны. Верно, и тогда июнь был как июнь, тёплый и ласковый, и провели первый покос в колхозах, прошли выпускные вечера в школах у ребятишек… Словом, всё было как всегда, но и тогда, как сейчас, люди понимали, что испорчен спелый июнь червоточиной беды, и как с ней справиться, как одолеть вражью силу и когда всё закончится, никто не знает…

У автостанции дежурили таксисты. У кого-то из них в машине громко, на всю улицу, работало радио. Передавали сводку новостей: число заболевших и умерших за день в России и в области, новые меры борьбы с коронавирусом… В который раз старикам приказывали сидеть дома, а если надо купить продукты и лекарства, вызывать волонтёров или просить о помощи взрослых детей. Грозились ввести по всей Вологодской области карантинные пропуска. В саму Вологду уже проехать можно было только через КПП. Тётка Шура хмурилась: она не очень хорошо представляла себе, как эти КПП выглядят, но заранее трепетала. Вот закроют еще и райцентр, и что ей тогда делать? Пропуску у нее откуда взяться, а дети живут очень далеко.

Старшего сына забрали в армию, попал служить во Владивосток, там познакомился с девушкой, женился и осел с семьёй на родине жены. Младший из армии и вовсе не вернулся – убили в первую чеченскую кампанию. Звонить волонтёрам тётке Шуре и в голову бы не пришло, сколько бы ни талдычили номер горячей линии по радио и телевизору. Ей казалось, что уж к ней-то, к одинокой бабке из деревни, точно никто не приедет, даже и спрашивать не стоит. Вот и переминалась она от тревожных новостей с ноги на ногу, как старая встрёпанная воробьиха: «Введут в райцентр пропуска, как за хлебом поеду? А за таблетками от давления?» – думала она. Аптеки в их деревне отродясь не бывало. Медпункт давно закрыли, а вслед за ним и магазин. Автолавка приезжала раз в неделю, а свежего хлеба порой уж так сильно хотелось! Пуще пряников и конфет.

Шура родилась в голодном сорок седьмом и потому привычно считала цену хлеба не только в рублях, но и в километрах до ближайшего магазина и в трудах в колхозе. Выучить её у родителей денег не было, и после начальной школы Шура пошла в телятницы на ферму в Погорелове, а как подросла и стало хватать сил обряжать стадо коров, перевели в доярки. Так и отработала всю свою жизнь, лишь три месяца не дотянула до пенсии – не хватило здоровья. Прописал тогда доктор лёгкий труд, а где его взять в деревне? Пришлось встать на биржу труда как безработной, но чтобы получать пособие, надо было ездить в райцентр отмечаться на бирже каждую неделю. Деревенские шутили: «Дорога до города – чем не работа? Вот тебе, Шура, и лёгкий труд!»

Читать дальше