– Плевицкая для курян большая гордость. У нас её творчество в музучилище преподают. И в колледжах. Музей открыли в Винниково.

– Она не только для курян гордость. Она великая русская женщина. Перед её памятью шляпу надо снимать. Основоположница жанра. Да-да. Русской народной песни как жанра. Она всю жизнь не только собирала по всей Руси народные песни, ездила по Сибири, по Волге, Кавказу, по самым глухим местам – ради песни (почти две тысячи собрала), но и с лучшими композиторами работала над их аранжировками, а ещё сама сочиняла и слова, и музыку. Записала и впервые исполнила их с высокой эстрады. Государь называл её «Курским соловьем». А Шаляпин на своём фото, ей подаренном, писал: «Мой любимый Жаворонок».

– Да. Конечно. Я слышала.

Её интерес меня подкупил, я буквально завелась, указываю:

– А видите на пианино вон тот бронзовый колокольчик? На нём стоит бронзовый поющий соловушка. Это и есть «Курский соловей».

Дина осторожно берёт фигурку в руки, и она словно бы оживает, готовая зазвенеть. А я продолжаю:

– Это работа моего друга – скульптора Славы Клыкова. Приз имени Плевицкой. Лучшей певице года – народнице. Его получили певцы на фестивале. Ну и я, грешная. Как первая помощница Клыкова, сопредседатель фестиваля её имени. Ну и как внучка Плевицкой, конечно. (Фото 9.)

– Простите, Ирина Евгеньевна, а вот этот антиквариат – эта беломраморная Мадонна, и эти кони, бронзовые на камине, и этот чернильный прибор с медведем – это тоже фамильное?

– Конечно, – вздыхаю я. – Это всё память. Остатки прежней фамильной роскоши. По материнской линии… Осколочки. То, что удалось сохранить бабушке, маме. И не продать в голод, в войну. А после их смерти как могу сохраняю я. Не продала даже в лихие девяностые. Хотя мне даже приходилось таксовать, как говорится, «бомбить». Я ведь вдова. Одна дочь вытянула, выучила. Уже без Юры. Он от лейкоза умер. В 1980‐м.

Мы молчим. Каждая о своём. Потом, присев к столу, она проверяет свою модную технику. А я добавляю, как бы заканчивая:

– А пара вон тех коней на камине – работа знаменитого скульптора Лансере. Анималиста. Евгения… И письменному прибору с сидящим меж чернильницами чудо-мишкой больше ста лет. В эти чернильницы из хрусталя макал своё перо ещё мой прадед, хирург Иван Никанорович Никольский. Личность очень достойная. Он на Шипке в боях участвовал, оперировал и болгар – православных братýшек, и сотни наших спасал. Получил орден Святого Георгия из рук самого Скобелева, «белого генерала»… А вон та фигура Мадонны с детьми – из Венеции. Это подарок моего деда юной бабушке Зине, Зизи. В их свадебном путешествии.

Тоже сто лет назад… – Я помолчала. – Тут у каждой вещи своя судьба и история, своя душа. Всё это продолжение нашего рода.

Но любопытная Дина не унимается:

– А откуда вон та «ореховая» шкатулка?

– О, эта вещь особая. Шкатулка с секретом. Заповедная. Личная вещь Плевицкой. Я об этом эссе написала. Кстати, оно есть в интернете. Но вы, к сожалению, не читали, конечно. (Гостья молчит.) Недавно мне удалось даже фильм о ней снять, документальный. Написала сценарий, нашла режиссёра, а он нашёл деньги. Фильм так и называется – «Шкатулка с секретом». Советую его посмотреть, он тоже есть в интернете. Режиссёр Борис Конухов.

Дина рассматривает шкатулку.

– А что в ней сейчас? Неужели вещи Плевицкой?

– Представьте себе, да. Там до сих пор её иконка Богоматери, её серебряная театральная сумочка, лайковые перчатки, письма, щипцы для завивки волос. Даже флакончик из-под духов. Французских. До сих пор хранит дивный запах… Вот как в жизни бывает. Вещи живы, а хозяйка закопана где-то во Франции, где её погубили. В чужой тюремной земле…

Поднимаясь, я предлагаю:

– А мы с вами, Дина, пойдёмте-ка на кухню. Заварим китайского чаю. Очень редкий сорт есть, царский. Мне в Китае его подарили художники. Я в Пекине читала им лекции в Союзе художников. По приглашению старшей дочки Дэн Сяопина…Чаи разные были, дорогие, в коробках. Почти все уже выпила.

– А вас что, в Китае переводили?

Мы идём с Диной в кухню. (Она не забыла с собой взять диктофон.) Сажаю её к столу. Сама занимаюсь заваркой чая, чашками.

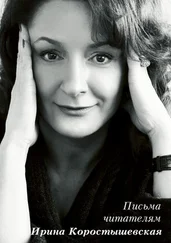

– Переводили. В Шанхае – роман «Белый свет», в Пекине – рассказы. Переводчик был чудесный, академик-русист Гао Ман. Он и художник прекрасный. Портреты Есенина, Толстого, Чехова. (Фото 10.)

И фильмы документальные там крутили. Я вообще люблю в кино документальный жанр. Сердцу дорого что-то личностное, душевное. Но притом и художественное. Писатель должен правду жизни превращать в правду искусства.

Читать дальше