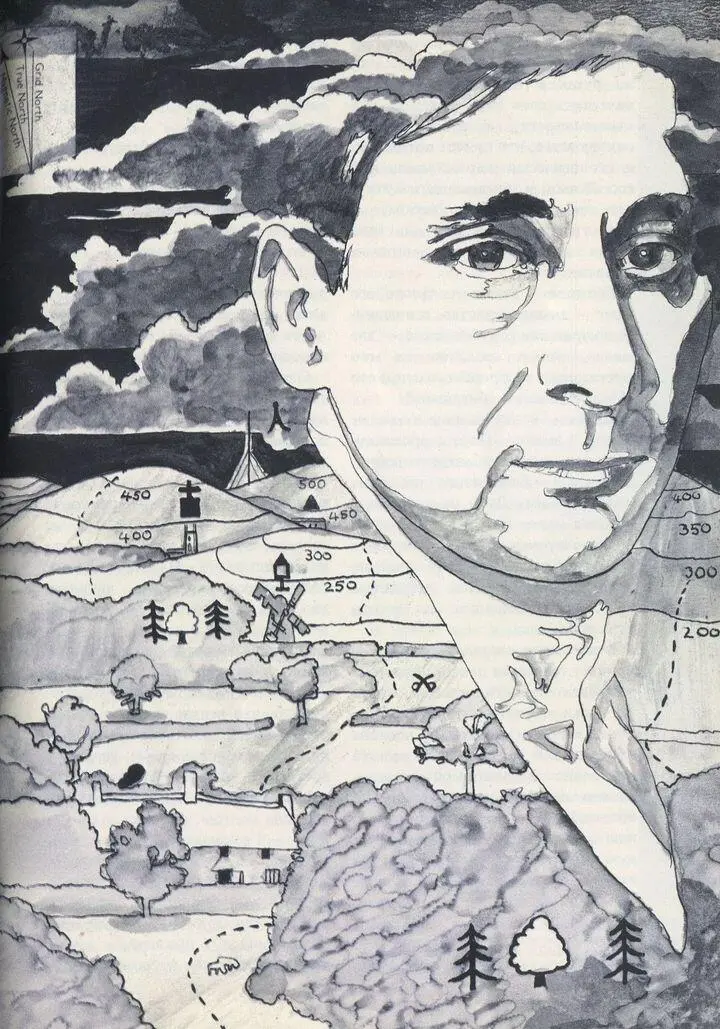

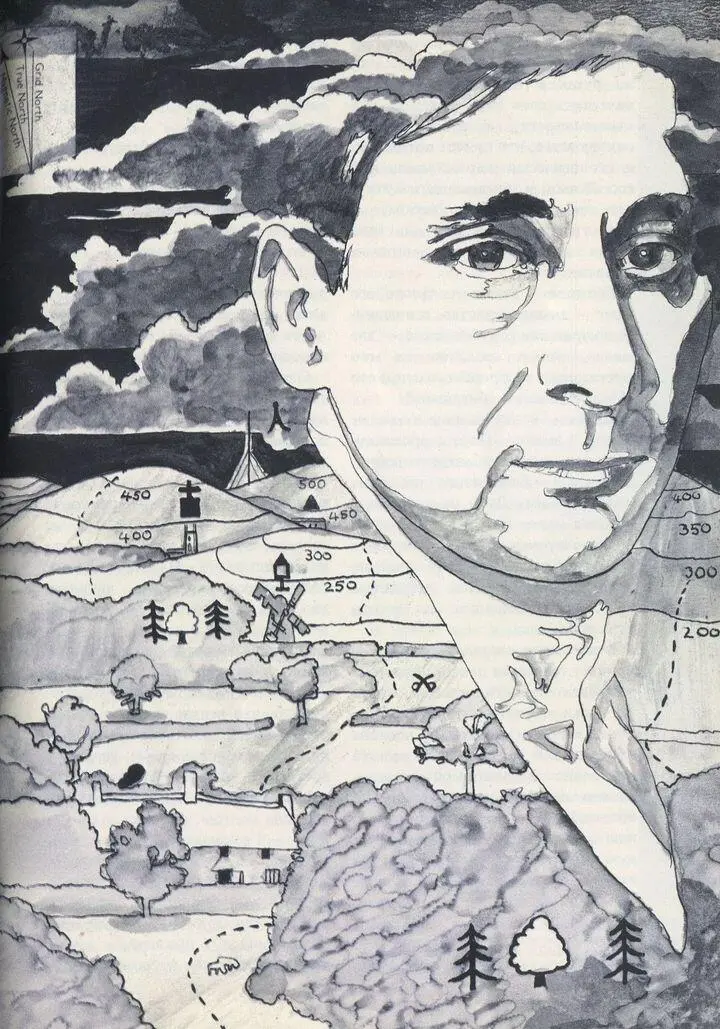

На первых картах, нацарапанных мною в шестилетнем возрасте на чистых листах старых книг (хорошо помню, что этими книгами в свое время награждали моих тетушек и дядюшек за примерные успехи в воскресной школе), были изображены страны под названиями «Страна мечты», «Страна чудес», и еще — «Гренландия» и «Франция». Где-то, на неведомой земле я изобразил свое собственное королевство-убежище, какие-то вымышленные мною страны, порожденные, пожалуй, одним лишь неведением и, по необходимости, лишенные широты или долготы. Но, все-таки они возникли, ибо мой беспокойный в самой своей основе дух нуждался в них. Мир все еще был плоским, а все страны — подвижными, без определенных очертаний и размеров. Существовали только их названия. Одно лишь слово закрепляло их в моей фантазии, отдельные подробности их изображения на карте.

Мы приходим в мир, не зная, какая его часть — если она вообще существует — принадлежит нам. Довольно скоро мы вынуждены предпринять своего рода рекогносцировку, чтобы обрести какую-то устойчивость, пусть даже лишь в собственных глазах. Вероятно, можно доказать, что люди, испытывающие такую потребность, как правило, родились в семье, которая не только не занимает определенного положения в обществе, но и не верит в какого бы то ни было бога, не привержена к какой-либо религии, способной послужить для существа, начинающего жить, некой опорой и уравновесить его (или ее) мир.

Как бы то ни было (и я отнюдь не упрощаю действующие здесь причины), но все это, несомненно, порождает прочную привязанность к самой земле. Если стена на противоположной стороне улицы оказалась важной частью детской карты действительности (ее масштаб выражен дробью «один к одному»), то и абстрактные слова — названия зарубежных стран, о которых он слышит, столь же жизненно важны для его мозга, и ему хочется увидеть их на карте — пусть хотя бы на простом листе бумаги и — пока что — без определенного масштаба.

В первые десять лет жизни человека и реальность, и абстрактная география обретают определенные очертания. Мои собственноручно нарисованные карты мира были грубее и непонятнее, чем любая из карт Страбона или Птоломея. Но так продолжалось недолго: в десятилетнем возрасте я уже умел рисовать карты с изображением любой страны мира в масштабах, близких к действительным.

С изумлением и крайним восторгом следил я за школьным учителем, когда он брал металлический цилиндр с колесиками и рукояткой, проводил им по пропитанной краской подушке и затем, плотно прижимая, прокатывал его по поверхности чистой страницы моей тетради. На листе оставался поблескивающий, безукоризненный контур Европы или Северной Америки. Это было подобно взмаху волшебной палочки. Такую вещь мог создать только чародей.

В школе мне выдали первый в моей жизни дешевенький атлас. Он был отпечатан послойно, в несколько красок. Перелистывая его страницы, я испытывал тот же восторг узнавания и постижения. Изображение сразу становилось привычным. Я вычерчивал и копировал карты на остатке рулона обоев, сохранившемся со времени предпринятой отцом отделки нашей кухни, раскрашивал цветными восковыми карандашами различные империи (как их тогда называли) и страны.

Я понял, что географические карты могут научить меня многому, не только названиям всех стран и их столиц или названию каждого из Соединенных Штатов Америки. (Время от времени я подвергал себя такой проверке, не испытывая чрезмерного напряжения — часто это походило на пересчет воображаемых овец, когда хочешь поскорее уснуть). Карты не только сообщали мне названия гор, озер и рек, но и вносили немалый вклад в мое общее развитие, ибо разглядывая карту Центральной и Южной Америки, я вскоре обнаружил, что многие испанские и португальские географические названия при переводе на английский приобретают вполне определенное значение.

Таким образом, это впервые побудило меня приобрести карманный словарь этих языков, из которого я узнал, что «Буэнос-Айрес» означает «хороший воздух», «Вальпараисо» — «райская долина», «Эквадор» — «экватор», а «Рио-де-Жанейро» наводило на мысль, что этот город был открыт европейцами в январе. Мог бы привести десятки других примеров в том же роде. Действуя таким примитивным путем, который мне никто не подсказал, я приближался к дню, когда мне посчастливилось набрести на небольшую удобную по формату книгу Исаака Тэйлора, изданную в 1860 году и озаглавленную «Названия и их история». Ее напыщенный подзаголовок гласил: «Топографическая номенклатура».

Читать дальше