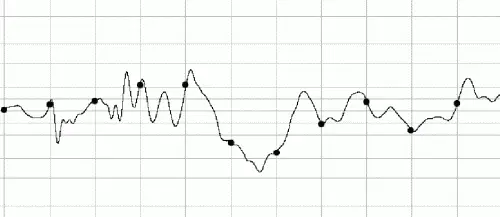

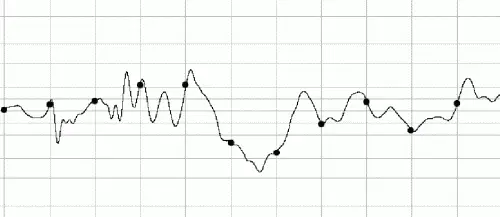

Чтобы звук перевести в цифровую форму, его надо оцифровать. Оцифровывают аналоговый сигнал путем измерения мгновенных уровней сигнала и последовательной записи этих значений в файл. На рисунке измеряемые значения на исходной кривой отмечены точками.

Оцифровка входного аналогового сигнала

Между измерениями существуют интервалы, длительность которых определяется частотой дискретизации. Чем больше частота дискретизации, тем меньше интервал, тем точнее повторится форма исходного сигнала. То есть частота дискретизации определяет допустимый частотный диапазон входного сигнала. По теореме Котельникова – Шеннона она должна быть в два раза выше максимальной частоты измеряемого сигнала. Вот откуда взялась частота дискретизации 44 кГц. Это удвоенная частота слышимого человеком звука, теоретически. Она таковой и является – на компакт-дисках. Новые форматы хранения оцифрованного звука, DVD-Audio и Super AudioCD, подразумевают еще более высокую частоту дискретизации (до 192 кГц).

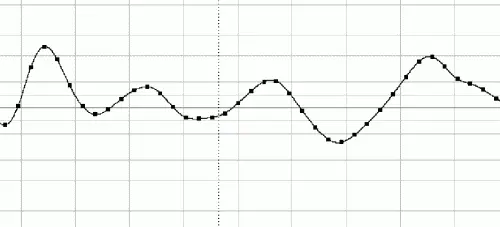

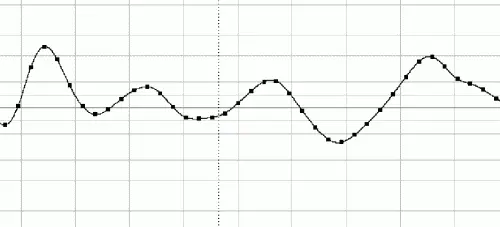

Посмотрим еще раз на рисунок. Есть что-то неправильное. Ведь сигнал от одного замера до другого может измениться несколько раз, а это значит, что частота дискретизации выбрана гораздо ниже необходимой и в результате сигнал оцифруется с большими искажениями. Сигнал с необходимой частотой дискретизации будет выглядеть, как показано на следующем рисунке. Как видим, в этом случае разницей в замерах действительно можно пренебречь.

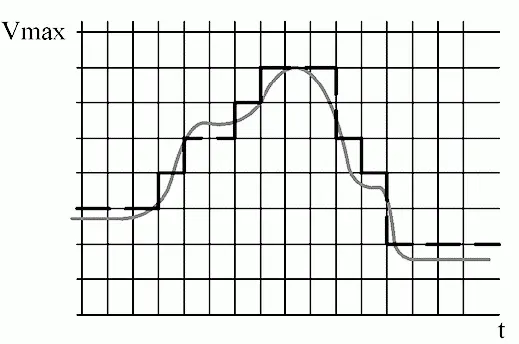

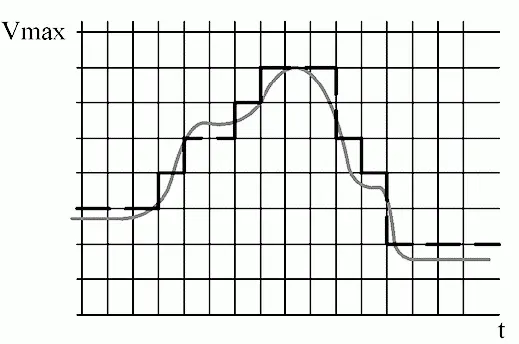

Другой важный параметр – разрядность преобразования. Он определяет точность замера мгновенной величины сигнала. Сигнал измеряется с шагом, соответствующим одному интервалу из максимального количества интервалов, на которые условно делится сигнал при измерении. Следовательно, точность преобразования составляет ±1 интервал. Обыкновенно применяют 8-, 16– и 20-битные преобразования. (Для AudioCD разрядность звука соответствует 16 битам, для более совершенных носителей – 20 битам.) Разрядность преобразования определяется звуковой картой, а именно АЦП, с помощью которого оцифровывают сигнал. Например, при преобразовании входного сигнала с максимальным значением 100 процентов 8-битным преобразователем погрешность сигнала будет составлять 100/28 = ±0,4 процента, а для 16-битного преобразования 100/216 = ±0,0015 процента. Чтобы разъяснить эти сухие цифры, рассмотрим процесс «оцифровки» на рисунке. Для наглядности будем считать, что АЦП звуковой карты у нас трехбитовый (ужас какой!). Пунктирной линией показан результат преобразования входного сигнала. Соответственно, погрешность в этом случае громадная – 100/23 = ±12,5 процентов. Итак, мы видим, что чем выше разрядность преобразования, тем точнее повторяется форма исходного сигнала.

Правильно оцифрованный аналоговый сигнал

Естественно, как при увеличении частоты дискретизации, так и при увеличении разрядности преобразования геометрически увеличивается объем конечного файла. Стандартными для современных звуковых карт являются: значение частоты дискретизации 44 кГц и разрядность преобразования 16 бит. При этих параметрах объем файла составляет около 10 Мб на 1 минуту звука. Это много, даже при современных объемах винчестеров, не говоря о переносных устройствах.

Искажения при малоразрядном преобразования

Каким бывает цифровой звук?

На самом деле, видов «цифрового звука» – точнее, видов его представления в компьютере – может быть несколько.

Уже знакомый нам «оцифрованный звук» – аналог фотографии, точная цифровая копия введенных извне звуков. Это может быть сделанная с микрофона запись вашего голоса, копия звуковых дорожек с компакт-диска и других источников. Как и фотография, такой звук занимает много места… впрочем, аппетиты фотографии по сравнению со звуком просто ничтожны! Одна минута цифрового звука, записанного с максимальным качеством, занимает около 10 мегабайт. Правда, существуют специальные методы сжатия, уменьшающие объем компьютерного звука в десятки раз! Но об этом позже.

Помимо «цифрового», существует еще и «синтезированный» звук – точнее, музыка в формате MIDI.Ну, с синтезаторами-то наверняка вы знакомы! Вкратце суть MIDI-технологии можно изложить так – компьютер не просто проигрывает нужную вам мелодию, а синтезирует ее с помощью звуковой карты. MIDI-мелодии – это всего лишь системы команд, управляющие звуковой картой, коды нот, которые она должна «изобразить» (с указанием инструментов, длительности и некоторых других параметров оной ноты). Эта технология идеальна для компьютерных композиторов, поскольку позволяет с легкостью изменять любые параметры созданной на компьютере мелодии – заменять инструменты, добавлять или удалять их, изменять темп и даже стиль композиции. И файлы с MIDI-музыкой – крохотные, всего в несколько десятков килобайт. Но и недостатки у MIDI есть – голос в MIDI-файле не запишешь, да и музыка хорошо звучит лишь на очень качественной звуковой карте. Перенесешь созданный тобой файл на компьютер соседа, оборудованный 10-долларовой карточкой, – и будешь долго думать, куда это испарилась вся прелесть и красота мелодии. Правда, MIDI можно сравнительно легко перевести в формат цифрового звука – обратное преобразование, к сожалению, на сегодняшнем уровне развития компьютерной техники невозможно.

Читать дальше