Этот подход не отличается большой гибкостью и реализмом.

Нам приходится учитывать параллелизм [30] В книге не рассматриваются подробности параллельного программирования; в хорошем учебнике по информатике даются его основы, включая диспетчеризацию, взаимоблокировку, зависание процесса, взаимоисключение/семафоры и т. д.

и думать о несвязанности любых временных или упорядоченных зависимостей. При этом мы выигрываем в гибкости и уменьшаем любые зависимости, основанные на времени во многих областях разработки: анализе последовательности операций, архитектуре, проектировании и развертывании.

Последовательность операций

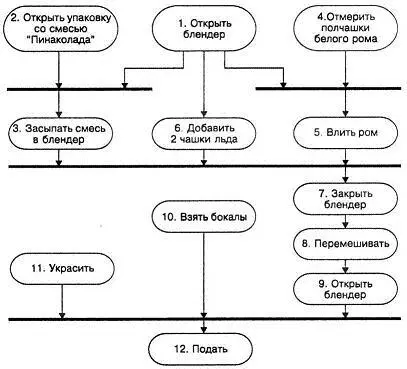

При работе над многими проектами, нам приходится моделировать и анализировать последовательности операций пользователей, что является частью анализа требований. Мы хотели бы выяснить, что может происходить одновременно, а что – в строгой последовательности. Одним из способов осуществить задуманное является создание диаграммы последовательностей, с помощью системы обозначений наподобие языка UML (унифицированного языка моделирования) [31] Более подробная информация обо всех типах диаграмм UML (унифицированного языка моделирования) содержится в книге [FS97].

.

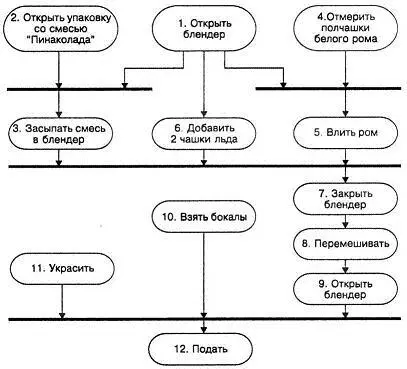

Диаграмма состоит из совокупности действий, изображенных в виде прямоугольников с закругленными уголками. Стрелка, выходящая из одной операции, идет либо к другой операции (которая может начаться после того, как первая закончится) либо к жирной линии, называемой полосой синхронизации. Как только все операции, направленные к полосе синхронизации, завершаются, можно перемещаться по стрелкам, идущим от полосы синхронизации. Операция, на которую не указывают никакие стрелки, может быть начата в любой момент.

Вы можете использовать диаграммы, чтобы добиться максимального параллелизма, определив те процессы, которые могли бы осуществляться параллельно, но не осуществляются.

Подсказка 39: Анализируйте последовательность операций для увеличения параллелизма

Например, в проекте блендера для коктейлей (упражнение 17) пользователи могут вначале описать последовательность операций следующим образом:

1. Открыть блендер

2. Открыть упаковку со смесью «Пинаколада»

3. Засыпать смесь в блендер

4. Отмерить полчашки белого рома

5. Влить ром

6. Добавить 2 чашки льда

7. Закрыть блендер

8. Перемешивать в течение 2 мин

9. Открыть блендер

10. Взять бокалы

11. Украсить

12. Налить

Хотя они описывают эти операции последовательно (и даже могут выполнять их последовательно), заметим, что многие из них могли бы выполняться параллельно, как показано на блок-схеме (см. рис. 5.2).

Это может открыть вам глаза на реально существующие зависимости. В этом случае задачи высшего уровня приоритета (1, 2, 4, 10 и 11) могут выполняться параллельно, как бы авансом. Задачи 3, 5 и 6 могут выполняться параллельно, но позже.

Если бы вы участвовали в конкурсе по приготовлению коктейлей «Пинаколада», эти оптимальные решения выгодно отличали бы вас от всех остальных.

Рис. 5.2. Диаграмма на языке UML: приготовление коктейля «Пинаколада»

Несколько лет назад мы написали систему оперативной обработки транзакций (OLAP – on-line transaction processing). В простейшем варианте все, что должна была сделать система, – это принять запрос и обработать транзакцию в сравнении с БД. Но мы написали трехзвенное, многопроцессорное распределенное приложение: каждый компонент представлял собой независимую единицу, которая выполнялась параллельно со всеми другими компонентами. Хотя при этом возникает впечатление большой работы, это не так: при написании этого приложения мы использовали преимущество временной несвязанности. Рассмотрим этот проект более подробно.

Система принимает запросы от большого числа каналов передачи данных и обрабатывает транзакции в рамках БД.

Проект налагает следующие ограничения:

• Операции с БД занимают сравнительно большое время.

• При каждой транзакции мы не должны блокировать коммуникационные службы в момент обработки транзакции БД.

• Производительность базы ухудшается за счет слишком большого числа параллельных сеансов.

• Множественные транзакции осуществляются параллельно на каждой линии передачи данных.

Читать дальше