Журнал Компьютерра - Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года

Здесь есть возможность читать онлайн «Журнал Компьютерра - Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Прочая околокомпьтерная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

От ранних семидесятых к поздним нулевым

Автор: Леонид Левкович-Маслюк

Выделить важнейшие события года, имеющие отношение к ИТ, - задача столь сложная, что я за нее и не брался. Ведь для одних главным ИТ-событием будет слияние мало кому известных компаний «Большой компьютер» и «Очень большой компьютер» в компанию «Самый большой компьютер», для других - расшифровка очередного генома, для третьих - блестящий успех собственного доклада на школьной конференции по информатике. Поэтому в нижеследующем перечне нет даже намека на объективность. Это мои собственные ИТ-впечатления года, не более того.

25. Alive in Baghdad

Начну с видеоблога «Alive in Baghdad». Первый ролик, который я увидел, попав на этот адрес, - интервью с матерью погибшего бойца антиамериканского сопротивления. Пересказывать бессмысленно, надо смотреть. Серьезный материал - даже если (мы с вами давно не тешим себя иллюзиями, не так ли?) допустить маловероятное - что он постановочный. Создатель ресурса Брайен Конли (Brian Conley) организовал сеть «корпунктов» в Ираке, откуда местные энтузиасты шлют видеоролики о происходящем вокруг. Позже появилась и сеть корреспондентов-редакторов в США. Каждую неделю публикуется новый материал из Ирака. Это тот угол зрения на иракскую войну, который в исполнении профессиональных репортеров невозможен в принципе - даже если съемочная группа CNN приедет на то же самое кладбище, где снимался упомянутый ролик, и поговорит с той же женщиной.

Популярность видеоблогов в мире стремительно растет. Недавно была учреждена премия Vloggies (vloggiessf.com), нечто вроде «Оскара» для видеоблоггеров. Первое награждение прошло в Сан-Франциско в начале ноября. «Alive in Baghdad» получил главный приз - в номинации «Лучший видеоблог». Зал аплодировал стоя. Комментаторы называют эту работу образцом новой журналистики. Все вместе взятое - содержание блога, его триумфальный успех именно в США, присуждение премии профессионалов, пока еще не имеющей отношения к big bucks, подлинная самодеятельность ресурса (живут на добровольные взносы зрителей) - производит впечатление. Особенно на фоне нашей блогосферы, с ее плевками на точность как наиболее востребованным жанром (возможно, я вижу лишь то, что лежит на самой поверхности, - но ни новой журналистики, ни даже старой на этой поверхности нет).

В начале 1970-х «правда о войне во Вьетнаме» в прессе и на телевидении США очень много внесла в глубокую перестройку американского общества - в частности, приведшую и к окончанию войны. Способны ли проекты, подобные Alive in Baghdad, так же сработать сегодня?

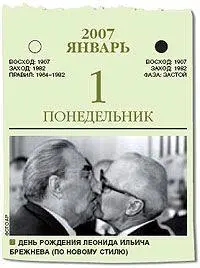

26. 100-летие со дня рождения Леонида Ильича Брежнева

Отметим и 100-летие со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, генсека ЦК КПСС с 1966 (по факту с 1964-го) по 1982 год. Его правление определило многое в сегодняшней жизни - а в ее ИТ-составляющей особенно. Именно при Брежневе было принято решение минимизировать разработку новых поколений собственных компьютеров и скопировать то, что уже есть у других. Основой «парка ЭВМ» стали пиратские копии (более или менее глючные) ряда моделей, разработанных фирмами IBM и PDP. Поставить их производство на поток стоило огромных усилий, но долгосрочный результат оказался плачевным. А само время было крайне интересное - странно, что его стали потом называть застоем. Впрочем, действительно, многим из живших тогда казалось, что время замерло, история остановилась. Зато делать можно было более или менее все, что придет в голову, - если не очень попадаться на глаза юбиляру и его друзьям-коллегам, - от организации частных производств и дистрибьюторских сетей до проведения гениальных выставок гениальных художников. А моя приятельница-филолог Лена В. тогда развивала идею, что у нас наступила эпоха Возрождения. Речь, конечно, не шла о буквальном соответствии советских 1970-80-х всяким там триченто-кватроченто. Но кое-какие прямые параллели были, и с тех пор я при любом упоминании Брежнева вспоминаю, как Лена завершала изложение теории словами: «Ну а Леонид Ильич - это наш Лоренцо Великолепный!»

27. китайская криптограмма

Очень экзотичное впечатление - китайская криптограмма. В минувшем году на конференции по инфобезопасности в МГУ мне удалось встретиться с крупнейшим китайским криптографом, профессором Лю Шуваном (директором пекинского Центра защиты знаний). Это было едва ли не первое в истории выступление криптографа из Китая на международной конференции, да еще с рассказом о собственной разработке (шифр, о котором говорил Лю Шуван, предназначен для использования в тамошних беспроводных сетях), - а в России уж точно первое. Наш оргкомитет был горд тем, что заполучил на конференцию такого необыкновенного человека, и мне охотно помогли провести с ним беседу. Заодно и я убедился в том, что наши криптографы кое-чего стоят: лекция Лю Шувана шла на китайском языке (переводчика не было), но они все прекрасно поняли! После лекции мы долго пытались поговорить с профессором - для этого организаторы разыскали китайского аспиранта с факультета ВМК МГУ, который любезно согласился переводить. Однако быстро выяснилась удивительная вещь: аспирант с профессором говорят на разных диалектах китайского и не всегда понимают друг друга. Но кое-что все-таки удалось узнать. Оказывается, Лю Шуван очень любил в детстве и юношестве журнал «Знание - сила», выходивший тогда, в 1960-х, приличными тиражами на китайском языке. Это чтение подвигло его, выросшего в деревне, к занятиям наукой. Ну а криптографией он увлекся исключительно из эстетических побуждений: «ведь это так красиво». А вот мои попытки порасспрашивать об университетской жизни в период культурной революции (по возрасту он тогда как раз годился бы в хунвэйбины) полностью разбились о двойной языковой барьер - жаль!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Журнал «Компьютерра» N 1-2 от 16 января 2007 года» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.