Чтобы объяснить этот парадокс, Цвикки предположил, что в состав галактик входит много несветящегося вещества, преимущественно пыли и газа. Его не удается обнаружить телескопическими наблюдениями, однако оно многократно увеличивает массу скопления. Так возникла гипотеза скрытой галактической массы неизвестной природы, источник которой позднее стали называть темной материей.

Долгое время проблема скрытой массы оставалась на периферии интересов астрономов. Многие специалисты полагали, что она решится сама собой, когда телескопы новых поколений дадут больше информации о строении галактик. Однако на рубеже шестидесятых и семидесятых годов прошлого века ситуация изменилась. Американские астрономы Вера Рубин (Vera Rubin) и Кент Форд (Kent Ford) обнаружили, что скорости звезд, входящих в спиральные галактики, гораздо медленнее убывают по мере увеличения расстояния до галактического центра, нежели положено по законам механики. Эту аберрацию в принципе можно было объяснить несоблюдением ньютоновского закона тяготения, но у столь радикальной интерпретации нашлось немного сторонников.

Восторжествовало мнение, что наблюдаемые с Земли звезды окружены невидимой материей, на долю которой приходится не менее 90% общей массы галактик. Тогда же принстонские астрофизики Джеремия Острикер (Jeremiah Ostriker) и Джеймс Пиблс (James Peebles) математически доказали, что без этой материи многие галактики просто оказались бы нестабильны. Тут уж стало очевидным, что проблема скрытой массы требует самого тщательного внимания.

За последние три десятилетия о скрытой массе узнали довольно много. Сейчас уже ясно, что ее не могут обеспечить одни лишь рассеянные в космическом пространстве частицы газа и пыли - их для этого попросту слишком мало. Какая-то часть скрытой массы может приходиться на слабо светящиеся или уже мертвые звезды, планеты, неактивные нейтронные звезды и даже черные дыры, однако и она относительно невелика. Большинство физиков полагает, что главным источником скрытой массы являются гипотетические массивные элементарные частицы, рожденные на самой ранней стадии образования Вселенной. Такие частицы не участвуют в сильных ядерных взаимодействиях и не несут электрических зарядов, а потому не излучают и не рассеивают фотонов. Друг с другом и с «обычными» частицами (протонами, нейтронами и электронами) они взаимодействуют только посредством слабых ядерных сил и гравитации. Их-то обычно и называют темной материей. Анализ спектров реликтового микроволнового излучения позволил предположить, что на ее долю приходится четвертая часть полной массы Вселенной - примерно вшестеро больше, чем на долю «обычной» материи. Остающиеся 70% массы Мироздания обеспечивает энергия вакуума (ее еще называют темной энергией).

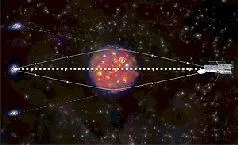

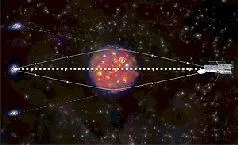

Частицы темной материи в принципе можно зарегистрировать с помощью земных детекторов, но пока это никому не удавалось. Следовательно, остается космос. Тяготение темной материи искривляет световые лучи, идущие от далеких звезд к Земле, и при этом на время меняет их видимый блеск (рис. 1). Этот эффект гравитационного линзирования уже можно обнаружить. Идею такого поиска темной материи двадцать лет назад выдвинул профессор Принстонского университета Богдан Пачинский (Bohdan Paczynski), и с тех пор она осуществляется весьма активно. В ходе реализации этой исследовательской программы удалось добыть немало косвенных данных о существовании исполинских облаков темной материи, однако прямые доказательства ее реальности все же отсутствовали.

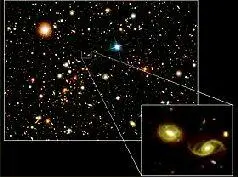

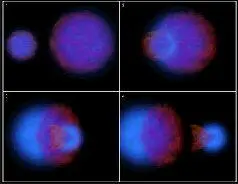

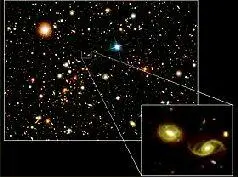

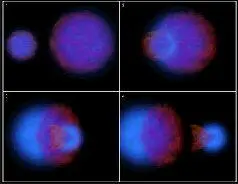

И вот теперь, судя по всему, такое доказательство появилось (насколько надежное - это уже другой вопрос). Оно получено объединенными усилиями ученых, использующих аппаратуру американской орбитальной рентгеновской обсерватории «Чандра», космического телескопа имени Хаббла, Очень Большого Телескопа (VLT) Южной Европейской обсерватории и находящегося на том же высокогорном плато в Чили телескопа «Магеллан». Они проанализировали снимки космического объекта 1Е0657-556 из южного созвездия Киля. Он представляет из себя пару близколежащих галактических скоплений, которые около ста миллионов лет назад испытали лобовое столкновение на встречной скорости 4700 км/с, а теперь мало-помалу удаляются друг от друга.

Читать дальше