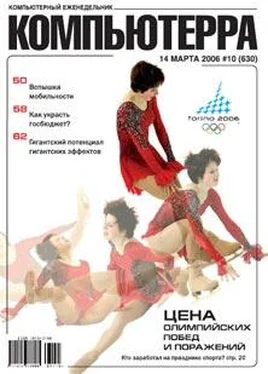

Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года

Здесь есть возможность читать онлайн «Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Прочая околокомпьтерная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Новый техпроцесс получил вполне привычное название — P1264 (до того использовался 90-нм P1262, а еще раньше — 130-нм P1260), привычные производственные материалы и привычное производственное оборудование — ультрафиолетовые литографические инструменты на основе 193-нм лазеров. Даже в 90-нм P1262 разнообразных технологических новшеств было больше (что уж говорить о принципиально новом P1260) — однако в P1264 удалось обойтись без особых ухищрений, ограничившись лишь небольшими улучшениями и усовершенствованными фазосдвигающими масками. Среди улучшений — переход к использованию в качестве электропроводящего материала силицида никеля (NiSi) и слегка доработанная технология «напряженного кремния», позволяющие снизить (в первом случае — за счет уменьшения электрического сопротивления, а во втором — за счет большего рабочего тока при тех же токах утечки) тепловыделение кристалла. А вот толщину изолирующего оксидного слоя в новом техпроцессе изменять, как это делалось раньше, не стали, сохранив ее на уровне 1,2 нм. Кроме того, в кристалл, ранее насчитывавший семь слоев, добавлен восьмой слой[В свое время AMD за счет этого дополнительного слоя сделала из неудачного, горячего и плохо масштабировавшегося по частоте 130-нм Throughbred-A отличный 130-нм Throughbred-B], позволяющий повысить плотность электрических контактов, скорость распространения электрических сигналов и снизить «межконтактную» емкость. Собрав эти «мелочи» вместе, технологам удалось совершить маленькое чудо: сохранив все преимущества «тонкого» технологического процесса — уменьшить токи утечки кристалла почти вчетверо! И это еще не все: рабочий ток затвора возрос на 10—15%, а электрическая емкость уменьшилась на 20%, что, по словам представителей Intel, обеспечивает почти 30—40-процентный прирост тактовых частот! Заодно всюду, где только можно, внедрили технологию «спящих транзисторов», отключающихся от питания, когда они не используются. Жестокие уроки непрерывно[В продаже успели побывать степпинги C0, D0, E0 и N0, а теперь вот и R0 подоспел…] оптимизировавшегося по тепловыделению сложнейшего ядра Prescott, очевидно, не прошли даром.

Тем не менее, заполучив в свое распоряжение прогрессивный техпроцесс, сильно изменять ядро Pentium 4 Prescott в связи с «похоронами» NetBurst разработчики не стали. Новые ядра (кодовое название CedarMill) «официально» получили кэш-память объемом 2 Мбайт, технологию виртуализации Intel Virtualization Technology (VT-x, aka Vanderpool) и сниженный с 14 до 12 минимальный множитель. Причем (сюрприз, сюрприз!) в степпингах E0 и R0 «старичка» Prescott мы все это уже видели. Даже тактовые частоты, несмотря на явный задел, поднимать не стали: для одноядерных CedarMill верхним пределом сегодня стала частота 3,6 ГГц (понижена с прежних 3,8 ГГц Prescott), а для двухъядерных Presler — 3,55 ГГц (повышена с 3,20 ГГц Smithfield). По сути, почти весь созданный новым технологическим процессом задел для повышения тактовой частоты (а если слова о 40% увеличения быстродействия транзисторов правдивы, то новые Pentium 4 могли бы постепенно достичь 5 ГГц) так и остался неиспользованным (хотя оверклокеры будут счастливы) — Intel улучшила лишь результаты откровенно провального Pentium D 3,20 ГГц. Отчасти это вызвано желанием снизить тепловыделение (в первом приближении оно пропорционально частоте), а отчасти «политическими» мотивами: все-таки NetBurst, при всех своих недостатках, была невероятно прогрессивной архитектурой, и грядущий «суперпроцессор» Conroe мог бы и не догнать «второй Northwood», неожиданно преодолевший технологические проблемы[А вот в Conroe, похоже, из 65-нм выжмут все, что только можно. И похоже, что ценой традиционно немаленького тепловыделения изначально «мобильного» чипа]. Вдобавок, похоже, что увеличенный до 4 Мбайт (2+2) кэш двухъядерников сыграл-таки негативную роль, поскольку снижения TDP для двухъядерных процессоров так и не произошло: оно по-прежнему составляет 130 Вт у старших моделей. Правда, измерения показывают, что новый 955-й Pentium Extreme Edition значительно экономичней прежнего лидера — 840-го (возможно, оценка в 130 Вт для предыдущего поколения была «слегка» оптимистична?), хотя и рассеивает тепла раза в полтора больше, чем сопоставимое по производительности решение конкурента. Так или иначе, на 10—20% тепловыделение новых процессоров снизили — и прекрасно.

Еще один немаловажный момент, связанный с новым технологическим процессом, -заметно возросшая производительность (в смысле — количественные возможности по выпуску процессоров с одной пластины) и пропорционально снизившаяся себестоимость производства. Площадь одноядерного CedarMill (с двухмегабайтным кэшем!) уменьшилась до скромнейших 81 кв. мм, мало того — новые двухъядерники, в отличие от ядра Smithfield, «собираются» из двух независимых ядер CedarMill в одном корпусе. В принципе, Smithfield и так был не более чем объединением двух ядер Prescott, но их приходилось делать в виде единого кристалла. Ну а теперь, похоже, нашелся удобный способ независимой упаковки двух кристаллов в один процессор. Кстати, Presler (это не отдельное ядро, а два CedarMill) станет не единственным процессором, использующий эту технологию: ближе к 2007 году похожим образом Intel собирается выпускать четырехъядерные процессоры, упаковывая по два двухъядерных кристалла. «Двойная упаковка» очень технологична (не нужно одновременно производить два типа кристаллов, меньше влияние возникающих дефектов, больше выход с одной пластины) и, в принципе, позволяет Intel легко перевести в 2006 году большую часть своих процессоров на использование двух ядер. Или, как вариант, сильно снизить цены на свою продукцию, и без того продающуюся недорого. «Продержаться» до выхода Conroe тоже как-то необходимо, а AMD, несмотря на сократившийся разрыв в производительности двухъядерных процессоров, пальму первенства по быстродействию и тепловыделению уступать в ближайшие полгода явно не намерена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Журнал «Компьютерра» № 10 от 14 марта 2006 года» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.