На Конгрессе 3GSM в Барселоне тема мобильного ТВ обсуждалась очень интенсивно, но рекламная истерика на тему новой технологии, похоже, надоела даже самим провайдерам. Например, руководитель T-Mobile Рене Оберман (Rene Oberman) заявил, что «шумиху поднимать не следует». Впрочем, это он сказал в феврале, а уже в марте, на CeBIT, компания T-Mobile активно продвигала мобильное ТВ, потому что, как было сказано выше, на носу чемпионат мира по футболу, а его обязательно нужно смотреть на мобильном терминале.

Круг замкнулся.

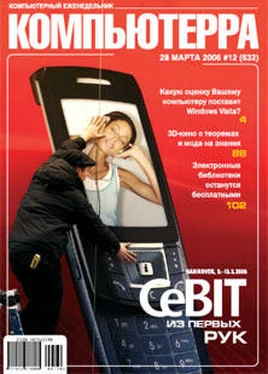

ТЕМА НОМЕРА: Девятый павильон

Автор: Илья Щуров Voyager

Человек, попадающий на CeBIT, оказывается в страшном водовороте торговых марок, стендов, презентаций, розыгрышей, лотерей и прочих элементов большого шоу. Если этот человек имеет несчастье быть еще и журналистом, к вышеперечисленным бедам добавляются разнообразные пресс-конференции, специальные мероприятия, горы пресс-релизов и другие «профессиональные заболевания». Ну а если журналиста интересуют не только и не столько мэйнстримные направления, сколько инновационные проекты, не укладывающиеся в общие рыночные тренды и веяния технологической моды, от ощущения хаоса происходящего ему уже не избавиться. А посему, не претендуя на анализ, классификацию и упорядочивание собранных материалов, расскажу о наиболее запомнившихся сюжетах из «Парка будущего», расположившегося в павильоне №9. Так, как они представляются посетителям выставки, — то есть в более или менее случайном порядке.

P2P без альтруизма

Овеянная ореолом «не вполне легальности», аббревиатура P2P на одном из стендов девятого павильона сразу привлекла мое внимание. Однако, как показал допрос с пристрастием, исследовательская группа KOM из университета Дармштадта рассматривает пиринговые сети не как источник пиратской музыки, а как интересную концепцию предоставления сервисов, обладающую многими преимуществами перед традиционной клиент-серверной моделью. Впрочем, недостатков у нее тоже хватает, и один из главных эта группа и попыталась исправить. Исследователи представили концепцию своеобразных виртуальных денег, предназначенных для использования в пиринговых сетях. Известно, что жадные и эгоистичные пользователи, не желающие делиться своими файлами (или другими ресурсами), но активно использующие ресурсы других участников, — проблема любого пирингового обмена. Для ее решения была предложена система, позволяющая устроить «рыночные отношения» в пиринге: если один участник хочет получить какую-то услугу от другого (например, скачать файл, хранящийся на его компьютере), он должен передать ему взамен некоторое количество «жетонов» (token). Зарабатывать токены можно, предоставляя другим пользователям свои ресурсы. При этом используется хитрая криптографическая схема (так называемая пороговая криптография), не позволяющая участнику ни «печатать» свои жетоны, ни использовать одну и ту же «денежку» многократно. Преимущества такого подхода: полная децентрализованность (нет ни центра эмиссии, ни центра контроля за хождением «валюты») и глобальность (токен, полученный одним участником от другого может быть обменян на «неиспользованный», который передается третьему, а от того — четвертому; это отличает данную разработку, например, от системы кредитов в сети ED2K, которые нельзя передавать третьим лицам). Обрадованный такими возможностями, я уже хотел было предложить разработчикам сделать настоящую систему цифровой наличности на основе их технологии, но это оказалось не очень хорошей идеей: надежность в данном случае основана на контроле действий одних участников другими, поэтому от анонимности, совершенно необходимой при операциях с настоящими деньгами, здесь не осталось и следа.

Управляющая взглядом…

Болея в молодые годы научно-фантастическим графоманством, я как-то описывал космический корабль, понимавший своего капитана буквально с одного взгляда. В девятом павильоне было представлено несколько разработок, позволяющих управлять курсором с помощью взгляда — отличаются они технической реализацией и степенью (не)удобства использования. В одной из «революционных разработок» для достижения взаимопонимания с компьютером человеку приходилось фиксировать голову в некоем механизме, в других использовались более интеллектуальные алгоритмы, отслеживающие направление взгляда по изображению с веб-камеры или ИК-сенсоров. Шведская компания Tobii даже показала прототип компьютера, вовсе лишенного мышки и клавиатуры — их заменила одна-единственная кнопка и система отслеживания взгляда. (На мой вопрос о том, нельзя ли убрать и кнопку и, скажем, для клика подмигивать одним глазом, разработчики ответили, что сделать-то это нетрудно, только вот общаться с компьютером с помощью перемигивания вам быстро надоест.) Правда, для более или менее комфортной работы пришлось написать специальный софт с адаптированным интерфейсом (большими кнопками, по которым трудно «промахнуться», рис. 1). Технология кажется перспективной, но вряд ли она в ближайшее время вытеснит банальную мышку. Несмотря на все усилия разработчиков, пользоваться подобным интерфейсом все же непросто — курсор скачет по экрану с бешеной скоростью и далеко не всегда указывает куда нужно. Тем не менее людям с ограниченной подвижностью такая разработка очень пригодится.

Читать дальше