Чувствовали многие, но выстроить единую и цельную картину не могли. Дальше иных продвинулся Жан-Батист Ламарк, развивавший, по сути, аристотелевские идеи стремления к целесообразности. На связи разных планов строения и роли зародышевых перестроек сосредоточился Этьен Жоффруа Сент-Илер, во многом предвосхитивший появившуюся через полтора века после него концепцию Evo-Devo. И эти, и другие идеи концентрировались на какой-то группе фактов, но сталкивались с проблемами при объяснении иных наблюдений.

Двух великих эволюционистов XIX века, Чарльза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса, к пониманию филогенетического сигнала подтолкнули их полевой опыт и знакомство с идеями Томаса Мальтуса. Полевой опыт свидетельствовал о разнообразии представителей любого вида. Демографические рассуждения Мальтуса убеждали, что любая растущая популяция неизбежно столкнётся с ограниченностью ресурсов. Осталось только понять, что в зависимости от своих особенностей одни из сородичей имеют большие шансы на успех (выживание и размножение), чем другие. Вместо однократной проверки на жизнеспособность, предложенной Эмпедоклом, пришёл непрерывно действующий естественный отбор.

Мышление Уоллеса было более быстрым; Дарвин брал своей основательностью, и к тому же был лучше знаком с опытом селекции сельскохозяйственных и декоративных организмов. У Дарвина картина механизма эволюции начала выстраиваться раньше, а последний толчок ему дало знакомство с работой Уоллеса. В конце концов, Уоллес предложил для их общего детища название «дарвинизм».

Так вот, дарвинизм стал первым синтезом в эволюционной биологии. Сила его заключалась не в какой-то отдельной новой идее, а именно в увязывании разнородных данных в единый узел. Именно поэтому Томас Гексли, один из крупнейших зоологов викторианской Англии, прочитав книгу Дарвина, воскликнул: «Какой же я осёл, что не додумался об этом раньше!» Логика Дарвина и способность убеждать Гексли способствовали быстрому принятию нового синтеза и стимулировали прогресс чуть ли не во всех отраслях тогдашней биологии. Но новая биология неизбежно должна была дойти до предела, когда дарвинизма (и неодарвинизма в версии Августа Вейсмана) стало для неё недостаточно.

Я не смогу поместить в эту колонку подробное описание кризиса первого синтеза в эволюционной биологии, проявившегося в начале XX века; я поговорю о нём в другой раз. Здесь скажу, что в представлении биологов начала того века учение об отборе не согласовывалось с учением о наследственности. Великий генетик Вильгельм Иогансен в 1903 г. показал, что отбор лишь сортирует заранее имевшиеся наследственные задатки. Иогансен подвергал отбору линии фасоли. Через несколько поколений, когда все растения оказывались одинаковыми по своим наследственным свойствам, отбор терял эффективность.

Значит, новые качества создает не отбор. А что? Свой ответ дал один из первоткрывателей законов Менделя Гуго Де Фриз. Скачкообразное возникновение нового наследственного свойства Де Фриз назвал словом, взятым из палеонтологии, – «мутация», изменение. Раз так, эволюцию направляют мутации.

Оказалось, что невозможно предугадать ни время, когда появится мутация, ни направление, в котором она изменит свойства организма. Но за хаосом мутаций проглядывали какие-то закономерности. Палеонтологи описали типичные пути эволюции, в которых проявлялись одинаковые паттерны. Николай Иванович Вавилов показал, что разные виды имеют одинаковые наборы возможных мутаций. Лев Семёнович Берг противопоставил дарвинизму (теории эволюции вследствие ненаправленных случайных изменений) номогенез (теорию о руководящей роли в эволюции направленных закономерных преобразований).

У второго синтеза было много родителей. Вот неполный перечень основных его авторов с указанием года публикации ключевой работы: Сергей Сергеевич Четвериков, 1926; Рональд Фишер, 1930; Джон Холдейн, 1932; Феодосий Добжанский, 1937; Эрнст Майр, 1942; Джулиан Хаксли, 1942; Джордж Гейлорд Симпсон, 1944. Наконец, в 1949 г. Симпсон предложил называть совместное детище синтетической теорией эволюции (СТЭ), опираясь на название книги Хаксли «Эволюция: новый синтез» (1942).

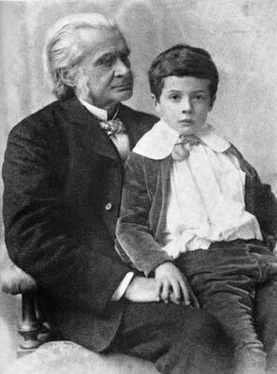

Преемственность эпох. Томас Гексли со своим внуком, Джулианом Хаксли. Иллюстрация Wikipedia

Преемственность I и II синтезов проявилась в том, что Джулиан Хаксли, назвавший новую теорию синтезом (и, помимо прочего, основатель ЮНЕСКО), был внуком Томаса Гексли (фамилия у них одна, Huxley, но к фамилии Томаса приросла устарелая транскрипция).

Читать дальше