Вопрос первый: как долго придется кормить население Софибутиджии волшебным горшочкам: неделю, месяц, год, десять лет, пятьдесят?

Вопрос второй: сколько детей будут тяжело страдать от недоедания в Софибутиджии через месяц, через год, через десять лет, через пятьдесят?

К оглавлению

Дмитрий Шабанов: Битва титанов

Дмитрий Шабанов

Опубликовано01 августа 2012 года

Если почтенный пожилой ученый говорит, что то-то и то-то возможно, он почти всегда прав; но если он утверждает, что то-то и то-то невозможно, он, скорее всего, ошибается.

Артур Кларк (этот афоризм в связи с обсуждаемой в колонке темой упомянул neo_der_tall здесь)

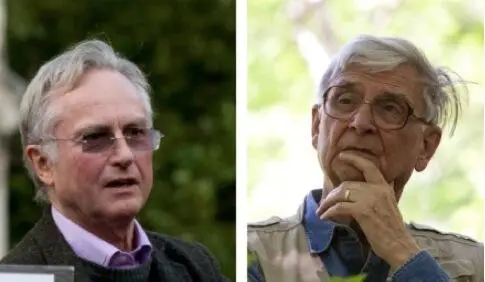

Эдварду Уилсону сейчас 83 года (он 1929 рода рождения). Он — гарвардский профессор, крупнейший мирмеколог (муравьевед) и теоретик. Самое известное его достижение — опубликованная в 1975 году монография «Социобиология: новый синтез». Эта книга положила начало новой науке, изучающей эволюционные механизмы развития социальности. Вместе с Робертом Мак-Артуром Уилсон является автором концепции r- и K-отбора, которую я обсуждалв одной из прошлых колонок. Надо же: эта концепция предложена еще в 1967 году, и один из ее создателей (Мак-Артур умер уже очень давно) до сих пор генерирует новые идеи! И не просто генерирует, а пересматривает свои старые взгляды — но об этом чуть позже.

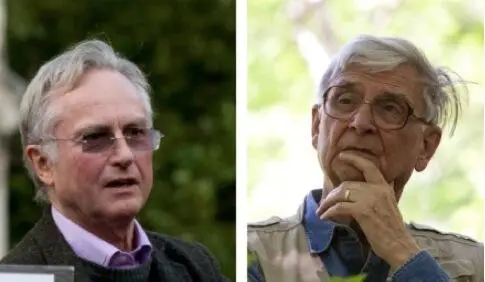

Ричард Докинз несколько моложе, ему — 71 год (1941 года рождения). Он — оксфордский профессор на пенсии. Ученик Нико Тинбергена (нобелевского лауреата, одного из создателей этологии), он занимался в свое время поведением ос. Вероятно, не один Докинз является создателем представления об эволюции, как о совершенствовании генов, использующих организмы как транспортные средства. Наибольший вклад в такой подход внес Уильям Гамильтон (1936-2000), но громче всего озвучил его именно Докинз («Эгоистичный ген», 1976 г.). В последующие годы Докинз становится, пожалуй, самым ярким популяризатором эволюционной биологии в мире. В основном он известен своими научно-популярными книгами (мне больше всего нравится " Рассказ Предка"), но в то же время он является автором концепций мема (единицы культурного наследования) и дальнего действия генов (обоснованного в «Расширенном фенотипе», в 1982 г.).

Ричард Докинз и Эдвард Уилсон. Вам не кажется, что они похожи? Но темперамент разный...

Мне хотелось бы говорить о конфликте этих ученых с максимальным уважением к обоим. Надо сказать, что тексты и Докинза (я его читал существенно больше), и Уилсона не вызывают у меня стопроцентного согласия, но очевидно, что эти люди принадлежат к тонкому слою интеллектуальной элиты, обеспечивающей рост человеческого понимания. После того, как Уилсон заявил о необходимости корректировки устоявшихся представлений в науке, созданной при его активном участии, Докинз обрушился на него с жесткой критикой. По мнению Докинза, последнюю книгу Уилсона и развиваемые им сейчас взгляды надо просто выкинуть. Уилсон долго не ввязывался в полемику, но не упустил возможности ударить по Докинзу как можно больнее. Он указал на невысокую квалификацию своего противника (хороший-де человек, пишет популярные книги, но в рецензируемых журналах не публикуется и по-настоящему проблему не понимает...).

Главная проблема основанной Уилсоном науки — изучение механизмов происхождения настоящей социальности (и характерного для него альтруистического поведения) у различных животных — от насекомых до людей. Поскольку речь идет об эволюции существ, поведение которых в большой мере запрограммировано генетически (в случае людей это утверждение Уилсону приходилось доказывать, но в этом отношении противоречий с Докинзом у него нет), можно описывать эту проблему на генетическом языке. Какие механизмы способствовали эволюции генетической предрасположенности к альтруизму?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит задуматься о том, какой параметр максимизируется в ходе эволюции. Традиционный ответ — приспособленность. Увы, это понятие является очень непростым; его замечательный анализ приведен Докинзом в 10 главе «Расширенного фенотипа». Там сравнивается 5 разных трактовок термина «приспособленность», и называется эта глава «Головная боль в пяти приступособлениях» (в переводе, опубликованном издательством «Астрель»). Для нашего разговора важны два приступа, то есть трактовки: классическая приспособленность (№ 3 по Докинзу) и совокупная приспособленность (№ 4).

Читать дальше