У животных нет потребности в вычислениях и алгоритмах, ибо основные виды обработки информации у них заключаются в узнавании объектов, селекции наиболее привлекательных и опасных. Иными словами, это различные формы распознавания образа. Рассмотренный ранее механизм ассоциативного поиска информации, зафиксированной в памяти, позволяет распознавать образцы без реализации алгоритма.

Необходимость вычислений (последовательной обработки абстрактной информации, например чисел) появилась у человека относительно недавно, с развитием технической цивилизации, т. е. не более 10 тысяч лет назад. Поэтому алгоритмическая форма обработки информации является искусственной и требует специальных методов работы, которые осваиваются человеком в процессе обучения.

Под обучением будем понимать двуединый процесс запоминания образов (элементов) и характеризующих их признаков (тегов) или правил работы с этими элементами. Для анализа выполнения алгоритмических работ вновь рассмотрим организацию памяти в ЦНС человека. Запоминающая среда нейронной сети человека может быть представлена в виде совокупности локальных памятей, между которыми существуют информационные связи (такая организация напоминает вычислительную сеть, внутри которой возможна передача информации между запоминающими устройствами различных ЭВМ).

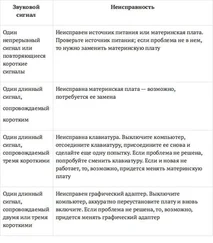

Рассмотренная ранее долговременная память является центральным звеном запоминающей среды. В ней накапливаются и хранятся на протяжении всей жизни знания человека. Набор кратковременных памятей, связывающих ДП с внешним миром и служащих вспомогательным целям, является источником и приемником информации для ДП. Можно считать, что имеется также связанная с мотонейронами выходная память (ВХ), обеспечивающая осознанное сокращение мышц для выполнения результирующих действий (например, произношение слов, написание знаков и т. д.). Назовем эту память рабочей (РП). Кроме того, в запоминающей среде есть зона памяти, служащая для хранения промежуточной информации. Будем называть ее оперативной памятью (ОП). На рис. П6 схематично показаны взаимосвязи различных памятей нейронной сети. На рисунке цифрами обозначены:

1. Орган чувств.

2. Входная память.

3. Долговременная память.

4. Рабочая память.

5. Мотонейрон.

6. Мышца.

7. Оперативная память.

Рис. П6. Взаимосвязи разных типов памяти внутри ЦНС

Периферийные кратковременные памяти (ВП, РП, ОП), по-видимому, строятся на основе использования идентичных короткоживущих белков – хранителей информации, что отличает их от центральной части запоминающей среды, т. е. от ДП. Для процессов обработки информации это отличие носит принципиальный характер. Роль ВП в запоминающей среде рассмотрена ранее. Очевидно, и РП также должна достаточно быстро обновляться, дабы позволить в течение короткого времени реагировать на изменяющуюся ситуацию как внутри ЦНС, так и вне человека.

Для решения внутренних задач в ЦНС имеется специальный аппарат – оперативная память (ОП). Рассмотрим функционирование ОП на примере типичного алгоритмического процесса – умножение многоразрядных чисел. Во время обучения человек запоминает таблицы умножения цифр и правило (алгоритм) умножения многоразрядных чисел. Оба элемента (таблицы и алгоритм) запоминаются в одной из областей ДП и дополняются тегами, характеризующими нейроны этой области как относящиеся к умножению. При необходимости перемножить два числа выполняются следующие действия:

• устанавливается необходимость выполнения именно умножения (в ЦНС создается тракт передачи информации к области «умножение»);

• из сомножителей отбирается пара цифр и по таблицам умножения выбирается частное произведение, т. е. происходит узнавание образа результата по входной информации, представляющей собой две цифры. По тракту передачи информации этот промежуточный результат передается в ОП;

• аналогично вычисляются другие частные произведения;

• с учетом сдвигов выполняются операции сложения (происходит обращение к таблицам сложений, также зафиксированным в ДП);

• все промежуточные результаты поступают в ОП.

Объем ОП не позволяет запоминать в ней все частные произведения и суммы. Поэтому человек вынужден использовать бумагу, т. е. считать «в столбик». Для этого информация из ОП через нейронную сеть передается в РП, приходят в движение мышцы руки, и информация переносится на бумагу. Иными словами, в ЦНС происходит многократный процесс, аналогичный узнаванию образа: определяется, что должно выполняться именно умножение, определяются результат умножение двух цифр и последовательность действий. Для умножения используются все виды памяти: операнды через органы чувств (зрение, слух), т. е. через ВП, поступают в ДП. Результаты из ДП передаются в РП и ОП.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу