Девятнадцать статей – третья часть сборника – описывают конкретные системы управления, технологическое оборудование, измерительные приборы, созданные на основе машин семейства «Электроника С-5» в различных отраслях народного хозяйства. В приборостроении (5 статей), в промышленной и сельскохозяйственной автоматике (6 статей), в электронной промышленности (2 статьи), в медицине (3 статьи) и в аппаратуре связи (3 статьи).

А ещё через два года, в 1980-м, пройдёт Государственные испытания и будет принята на вооружение ВМФ и освоена в серийном производстве в объединении «Светлана» ещё одна система управления «Кентавр» – очевидно, первая аппаратура военного назначения на больших интегральных схемах и микропроцессорах. Думаю, что приведённые сведения убедительно доказывают, что в период до 1980 года наш коллектив СОХРАНЯЛ лидирующую позицию в отечественных работах по микропроцессорам и, главное, – по их внедрению в важнейшие области народного хозяйства и оборонной техники, заложенную Ф. Г. Старосом и развиваемую его ближайшими учениками и соратниками.

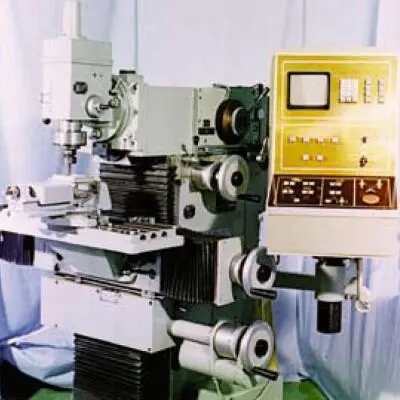

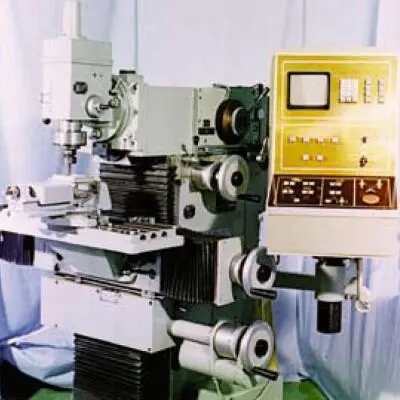

Одновременно с системой «Кентавр» была разработана ещё и система числового программного управления ОСУ-4 для двухкоординатных фрезерных станков, выпускавшихся на Одесском заводе имени Кирова и Вильнюсском заводе «Коммунарас». Система серийно выпускалась на «Светлане», точнее, в цехах ЛКТБ.

ОСУ-4.Система Управления фрезерным станком

Такое опережение работ не только других министерств, но даже и работ наших коллег из ведущих предприятий, явилось результатом не просто политики, а устоявшейся практики работы по принципу вертикальной интеграции, заложенной Ф. Г. Старосом, а в дальнейшем, правда, с запозданием, принятой и на других предприятиях микроэлектронной отрасли. Конечно, возникает вопрос: а почему же при таких очевидных достижениях, так нужных нашему родному Министру, именно в 1980 году Александр Иванович Шокин назначает беспрецедентную коллегию, целиком посвящённую результатам деятельности руководства маленького по масштабам отрасли конструкторского бюро, и только по одной теме – состояние системных работ, которым дал жизнь Филипп Георгиевич Старос, и именно за те семь лет, что прошли после его отстранения от должности? Я думаю, что Министр лучше других понимал, что у таких достижений была и своя печальная сторона: все эти работы велись нашей командой на основе той же самой Р-канальной технологии производства, которая была создана в конце 60-х годов под руководством Староса и Берга специально для микрокалькуляторов. Эта же технология была вполне хороша для самых разнообразных изделий «культбыта». Мы же использовали её и для того, чтобы первыми создать изделия микропроцессорной техники и намного опередить наших коллег-конкурентов, подготовить многочисленные рынки и коллективы, по достоинству оценившие перспективы этого нового уровня техники.

Но всё это должно было быть поддержано созданием следующей технологии, радикально увеличившей уровень интеграции. Главное – обеспечить создание однокристального 16-разрядного микропроцессора. Однако такое решение было принято с огромным, совершенно неоправданным, промедлением. В результате наш коллектив, многие годы бывший впереди всего отечественного инженерного сообщества, постепенно стал отставать. Нам всегда было больно оттого, что страна отстаёт от уровня мировой микроэлектроники, но здесь мы хотя бы понимали, что это – результат крупнейших аномалий в отечественной экономике и международной изоляции страны. А вот как объяснить, почему крупнейшее объединение «Светлана» освоило N-канальную технологию последним в стране, на 3-4 года позднее, чем это сделало первое предприятие – киевское объединение «Кристалл»?

Считаю, что такое опоздание с освоением N-канальной технологии является крупнейшей технической и политической ошибкой всей цепочки специалистов и руководителей полупроводникового комплекса объединения – создателей новых технологий, руководителей ЛКТБ, технического руководства комплекса и служб стратегического планирования. Ведь когда, наконец, этот переход был совершён, коллективу удалось сделать очередной «прыжок кита», который обеспечил новому поколению микро-ЭВМ «Электроника С5-21 (и 22)» такую популярность, что даже сейчас, более чем через пятнадцать лет после крушения отечественной микроэлектроники, эти машины востребованы, продолжают работать в составе многих типов систем радиоэлектронного вооружения, дают работу и хлеб коллективам, которые взялись продлить судьбу таких машин.

Читать дальше