Вот почему вполне логичное стремление поддержать контраст шрифтов другими аспектами — кеглем, насыщенностью, цветом — предстает в новом свете: эти новые аспекты не поддерживают, а скорее затушевывают контраст собственно очертаний букв, отвлекают зрителя от возмутительной шрифтовой неодинаковости. Без этих ухищрений, вставка «чужим» шрифтом прямо посередине абзаца безотчетно раздражает, даже если (и особенно если!) шрифты выравнены по насыщенности и кеглю.

Даже в отчетливо разных позициях с разным оформлением — скажем, в заголовках и основном тексте — разные шрифты не конфликтуют только тогда, когда каждый из них употреблен в этой роли не эпизодически и, следовательно, может опереться на свою, независимую от шрифта–соперника традицию использования. В логотипах и других небольших композициях, где такой традиции установить невозможно за недостатком места, различных шрифтов следует всеми силами избегать, Если вам позарез нужно по–разному написать два слова в логотипе, пользуйтесь начертаниями одного шрифта и помните, что самая естественная вариация начертания есть изменение насыщенности рубленых (стр. 136).

Многообразные проявления движения в композиции на первый взгляд кажутся прямой противоположностью единству и балансу, началом разрушительным или, во всяком случае, расшатывающим. До известной степени это так. Но с другой стороны, лишенная какой бы то ни было динамики вещь покажется скучной и безжизненной.

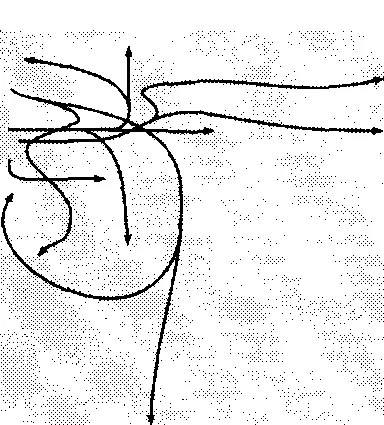

Собственно говоря, любой контраст и любая асимметрия вообще сразу же вносят в композицию динамику — если под динамикой мы понимаем не только действительные или кажущиеся движения каких–то объектов, но и динамику восприятия, движение глаз и сознания зрителя по визуальным и информационным магистралям страницы. Всякое противопоставление двух элементов имеет своим результатом то, что один из них «подталкивает» глаз читателя в направлении другого, и чем активнее эти элементы участвуют в композиции и чем выраженнее связь между ними, тем дольше, будь то сознательно или бессознательно, наш взгляд задерживается на соединяющей их линии, иногда даже прослеживая связь по нескольку раз в обоих направлениях.

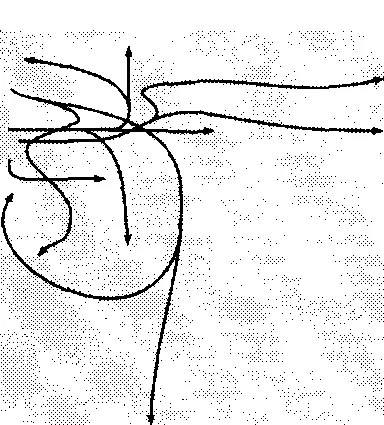

Рис. 44 Примерная карта движений восприятия ни странице сайта www.bdaweb.com (пример 13)

Хотя законченная композиция не изменяется во времени физическом, она живет сложной жизнью, постепенно проявляется и развивается в психологическом времени воспринимающего. Дизайнер, конечно, не может гарантировать, что взгляды всех, кто будет смотреть на его творение, пройдут по одной и той же траектории, задерживаясь на строго определенное время в строго определенных точках. Но он, во всяком случае, должен учитывать динамику восприятия, должен уметь смотреть на свою работу глазами зрителя — не как на застывшее и неизменное целое, а как на развертывающийся фильм, пусть и длящийся буквально доли секунды, но имеющий свой сюжет, героев и развязку.

Любая страница пронизана множеством движений — явных и неявных, мощных и слабых, помогающих восприятию и мешающих ему. Какие–то из них определяются просто направлением чтения текстовых строк, другие — логикой контрастных и балансных связей, третьи — выравниваниями форм или перекличкой цветов. Дизайнеру полезно составлять для каждой из своих работ «карту течений» наподобие той, что показана на рис. 44: превалирующие направления на этой карте, места сгущения и разрежения сетки линий, выраженные узловые точки покажут вам, насколько логично подается информация и что нужно изменить в композиции, чтобы сделать ее восприятие более комфортным.

Простейший способ добавить в композицию немного динамичности — воспользоваться изображением какого–то реального объекта, которому свойственно движение: автомобиля, бегущего человека, летящего мяча. Разумеется, этот натурализм не должен идти вразрез с сюжетом и стилем вашей работы, а его динамика должна быть поддержана строем соседних элементов. В чем может заключаться эта поддержка?

Прежде всего, для любого движения необходимо свободное место, поэтому активно движущийся элемент может потребовать перетасовки соседних объектов с тем, чтобы движение не упиралось «лбом в стену», а имело достаточно места для развития. Если позади движущегося объекта свободного пространства больше, чем впереди, его движение кажется замедляющимся, подходящим к концу; в обратном случае — ускоряющимся, только что начавшимся. Если же места достаточно с обеих сторон, движение наиболее активно — его «психологическая скорость» максимальна.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу