Контраст — это продолжение единства другими средствами.Уходя от идентичности, мы обязательно должны прийти к контрасту — среднего не дано, Разумеется, контраст при таком понимании не может быть только примитивным противопоставлением, лобовым столкновением «черного» и «белого». Как мы скоро увидим, контраст может иметь ступени, оттенки, градации; это не логическая переменная с двумя возможными значениями, а неисчерпаемый, многомерный континуум. Вместе с тем в любом случае существует как нижний предел, за которым вступает в действие запрет на «почти одинаковость» (стр. 153), так и верхняя граница, после которой контраст перерождается в бессвязность и разнобой.

Дизайнер должен уметь варьировать уровень контраста с такой же легкостью, что и кегль шрифта или насыщенность цвета. Разумеется, степень контраста — величина субъективная, и тренированный глаз увидит сложнейшие контрастные отношения там, где непрофессионалу даже само слово «контраст» просто не придет в голову. Однако законы, связывающие общий уровень контраста со степенью противоположности в каждом из аспектов (по цвету, по размеру, по расположению и т. п.), вполне объективны и не слишком сложны. Как тяжи и распорки, отношения единства и контраста дополняют друг друга и позволяют создавать композиции, которые не разлетаются на куски и в то же время не оседают бесформенной грудой.

Ограничимся для начала одним визуальным аспектом — скажем, размером — и посмотрим, как физически измеримая разница в величине объекте! соотносится с психологически воспринимаемой степенью контраста между ними.

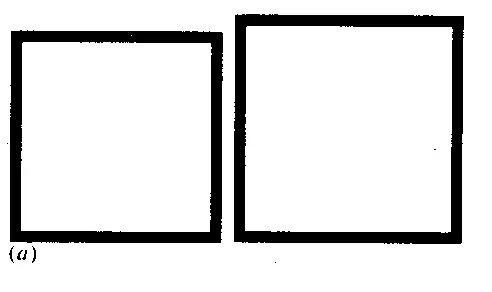

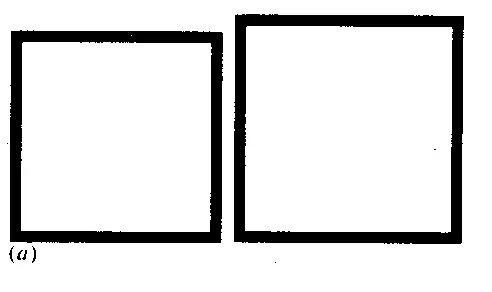

Если размеры двух квадратов отличаются незначительно (рис. 41, а), какого–либо осмысленного отношения между фигурами не возникает — расхождение производит скоре впечатление ошибки или неаккуратности. Конечно, контекст реальной композиции может до известной степей сгладить это ощущение, поддержав каждый из размеров другими размерами или расстояниями. Однако в большинстве случаев столь близких размеров нужно избегать, особенно для элементов близко расположенных или связанных другими аспектами сходства.

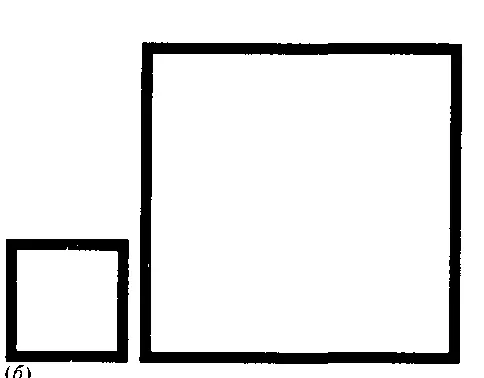

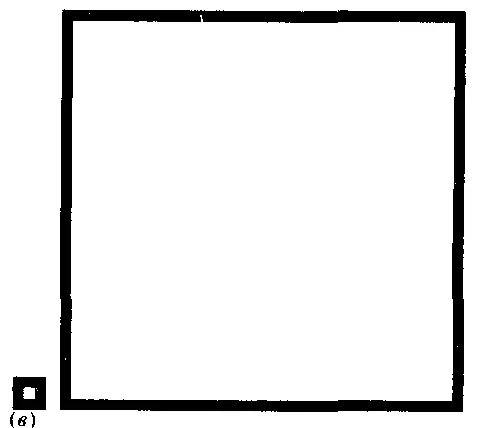

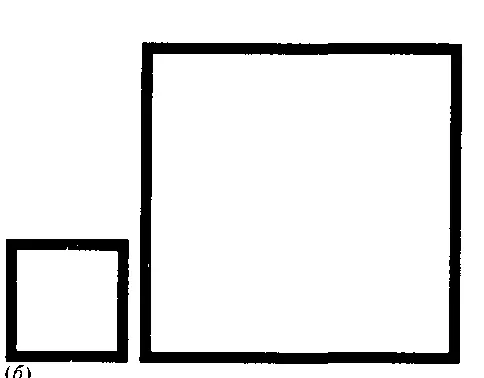

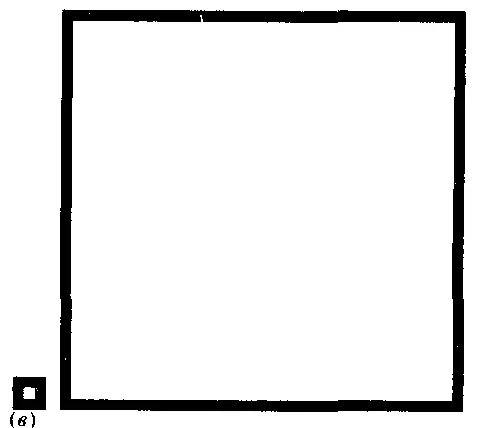

Рис. 41Поиск максимума одномерного контраста

Сделав большой квадрат больше, а маленький меньше (рис. 41, б), мы без труда избавимся от неприятного «дребезжания» слишком близких размеров и получим чистый контраст, максимально выраженный и даже, пожалуй, несколько нарочитый. Наконец, еще больше увеличив разницу в размерах, мы увидим, как контраст снова ослабляется (рис. 41, в) — фигуры начинают терять связь между собой, и мы получаем не два контрастирующих квадрата, а, скорее, точку рядом с безразмерной плоскостью (или, во всяком случае, фигурой настолько большой, что ее форма не распознается с первого взгляда).

Контраст, таким образом, есть в первую очередь отношение связи, а не противопоставления, и с потерей общих черт между объектами исчезает и всякое подобие контраста. Важно поэтому отличать формообразующий контраст от простой разобщенности, случайного столкновения несвязанных черт. Образно говоря, контрастирующие объекты должны смотреть пусть и в разные стороны, но вдоль одной прямой.

Итак, мы видим, что при постепенном углублении различия между объектами по одному из аспектов можно найти некую промежуточную точку, в которой степень субъективного контраста максимальна. Посмотрим теперь, что происходит, когда несходство в одном из аспектов сопровождается различиями в других.

Для этого примера возьмем пару квадратов, окрашенных в максимально контрастирующие цвета — черный и белый (рис. 42, а). Как мы уже знаем (стр. 105), цвет сам по себе — величина многомерная, разложимая на компоненты тона, яркости и насыщенности, причем каждый из этих компонентов по–особому ведет себя при подборе и контрастировании цветов. Чтобы не усложнять пример, я принял за отправную точку контраст только по одному аспекту цвета — по яркости (насыщенность у черного и белого равна нулю, а компонент тона в этих цветах отсутствует).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу