В отличие от ISA-шного LPT, USB базируется на много более скоростной шине PCI, отсюда все его отличия от «старичков». Основная идея USB – «горячее» подключение с автоматическим распознаванием устройства. На десктопах с постоянным подключением USB-мышь или клавиатуру, как я говорил, использовать не всегда удобно, но само существование таких устройств очень полезно, потому что позволяет подключать их куда угодно – даже к монитору, оснащенному USB-концентратором. В результате, например, стало необязательно снабжать всеми возможными интерфейсами ноутбуки и прочие мобильные компьютеры.

Теоретически одного USB достаточно на все про все, ведь к одной линии можно подключать до 127 устройств (при условии, что хватит питания, которое здесь ограничено 5 вольтами при 0,5 А). Размножение USB-устройств производится с помощью разветвителей-хабов (их часто называют концентраторами), которые могут иметь свое питание. Некоторые устройства, например, внешние жесткие диски, требуют подключения к двум портам сразу, причем второй порт используется исключительно как источник дополнительного питания (что не очень, конечно, красивое решение). Собственно, в любом ПК есть обычно только один USB (корневой концентратор), а 4 или 6 портов на задней панели, плюс 2–4 порта на передней образуются из него тем же способом, что и в отдельных концентраторах. Отсюда иногда наблюдающаяся неравноценность портов – например, один из портов на передней панели у меня категорически отказывается воспринимать флэш-накопители, хотя в остальном работает нормально. Самое ценное достоинство шины USB – она использует только одно прерывание, даже если подключить все возможные 127 устройств, а прерывания в PC – это всегда дефицитный ресурс.

В USB применяется кодирование данных NRZI (Non Return to Zero Invent). В этом методе кодирования изменение уровня напряжения соответствует 0, а его отсутствие – 1. Последовательность нулей означает переход с одного уровня на другой каждый квант времени; последовательность единиц означает длительный промежуток времени, при котором изменения данных не происходит. При таком способе отменяется необходимость в дополнительных синхроимпульсах (по отдельной «проволоке», как в PS/2, или в виде стартовых-стоповых битов, как в СОМ), которые занимали бы время и снижали пропускную способность шины.

Теоретически повсеместно устанавливаемые сейчас порты по стандарту USB 2.0 поддерживают скорость до 480 Мбит в секунду (60 Мбайт/с), хотя на практике с такими скоростями справляются лишь немногие устройства. Причем стандарт USB 2.0 предусматривает два режима работы: HR (высокоскоростной) и FS (низкоскоростной, по сути – USB 1.1 со скоростью до 12 Мбит/с). В самом деле, зачем мышам 480 Мбит/с?

Максимальная длина кабеля между двумя работающими на предельной скорости устройствами (или устройством и концентратором) – 5 метров, но может быть и до 10, в зависимости от качества его изготовления. Чтобы увеличить дальность, приходится ставить промежуточные хабы или просто усилители сигнала. Последние бывают двух типов: пассивные (с питанием от предыдущего концентратора) и активные (с собственным источником питания, иногда более мощным, чем предусматриваемый стандартом 0,5-амперный).

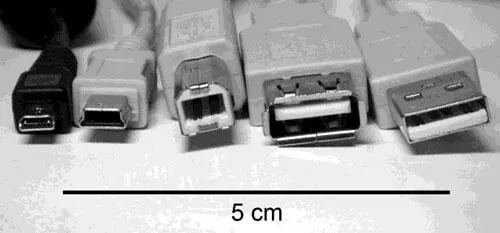

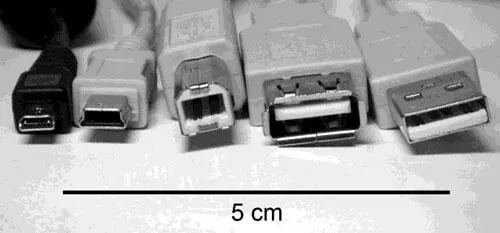

Стандартом предусматривается несколько типов разъемов USB (рис. 3.5): А, В, mini-А и mini-B, miniAB (универсальный), в 2007 году появились и Micro-USB A, B и AB. Разъем типа А (плоский) устанавливается со стороны ведущего устройства, а типа В (квадратный) – ведомого, соответственно, большинство соединительных кабелей и имеют эту конфигурацию: А-В.

Рис. 3.5. Разъемы USB на кабеле, слева направо: microUSB AB, miniUSB AB, тип B, тип A (гнездо удлинителя USB), тип A (вилка)

С mini-USB все не так однозначно. Разъемы Mini-A употребляются редко (все миниатюрные устройства, как правило, являются ведомыми), потому для них даже не предусмотрено отдельной конфигурации, все mini-гнезда одинаковы (с оговорками, о которых далее) и различаются лишь цветом пластмассы (mini-A – белый, mini-B – черный, mini A/B – серый). Но так утверждает стандарт, на практике же по части mini-USB-разъемов существует неприятный разброд среди производителей. Теоретически стандартом предусматривается 5-контактный разъем mini-USB (5-й контакт, точнее, 4-й по порядку, никуда не подключается). Но я встречал как минимум три разновидности mini-USB – 5-контактный, и более узкие 4-контактные двух разновидностей. Сейчас эта пестрота, впрочем, сходит на нет – все новые устройства снабжаются стандартными разъемами, они одинаковы и для мобильников, и для цифровых камер, и для КПК, потому взаимозаменяемы по соединительным кабелям. Все USB-разъемы спроектированы так, чтобы шины питания входили в контакт первыми – тем самым обеспечивается беспроблемное «горячее» подключение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу