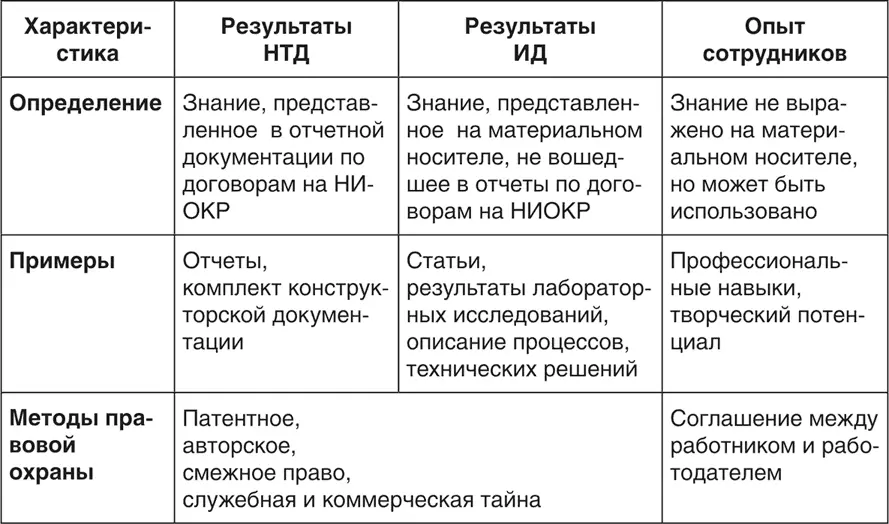

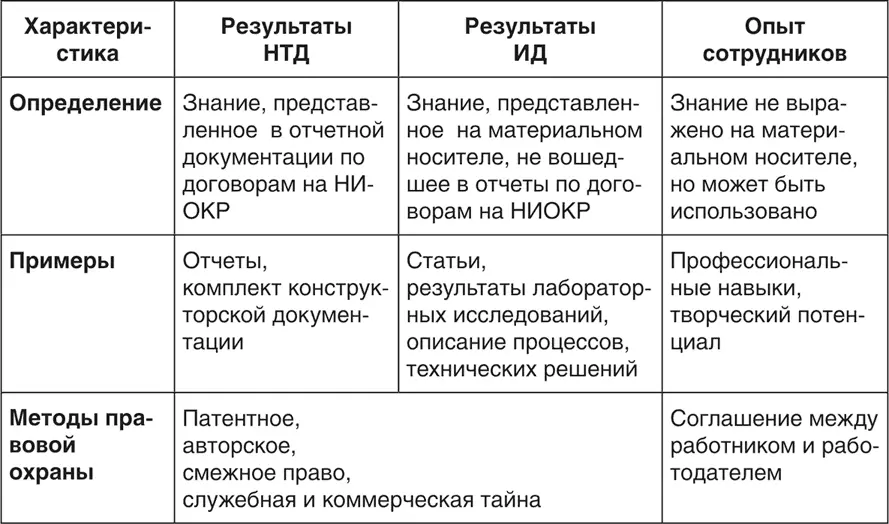

Таблица 1.1. Интеллектуальные ресурсы организации

Можно выделить еще одну, крайне важную в настоящее время классификацию – знание, принадлежащее одному индивидууму, – индивидуальное(личностное, персональное,) и знание, принадлежащее группе лиц, – организационное(коллективное, распределенное), под чем понимается способность компании как единого целого создавать новое знание, распространять его по всей организации и воплощать в продукции, услугах и системах.

Специфика генерации коммерчески значимого знания в разных отраслях бизнеса отражается в существенных различиях в способах выявления инноваций. На основе анализа 2000 важных технологических инноваций выделено четыре категории фирм и секторов [5] Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью: учеб. пособие. М.: Дело, 2003.

:

• сектора доминирования поставщиков (одежда, мебель и т. п.), в которых фирмы разрабатывают важные инновации на свой страх и риск либо получают их от других поставщиков;

• масштабно-интенсивные сектора (пищевая, цементная промышленность), в которых фирмы концентрируют усилия на разработке более эффективных технологических процессов;

• специализированные поставщики (инжиниринг, программное обеспечение, инструменты), осуществляющие продуктовые инновации, часто в сотрудничестве с потребителями;

• наукоемкие производители (химическая промышленность, биотехнология, электроника), разрабатывающие новые продукты и процессы в тесном сотрудничестве с университетами.

Долгое время производство знаний как инновационный процесс рассматривалось в основном как феномен, имеющий отношение лишь к тем отраслям и производствам, для которых характерны так называемые высокие технологии, изготовление новых образцов продукции непосредственно на базе конкретных научных исследований и технических разработок, технологические новации. Однако практика опровергла такой узкий подход, доказав, что не может быть отраслей, производств и компаний, которые не используют новые знания в изготовлении продукции, оказании услуг и методах управления. Инновационные процессы – непременное условие развития всех сфер деятельности в эпоху технологической и информационной революций.

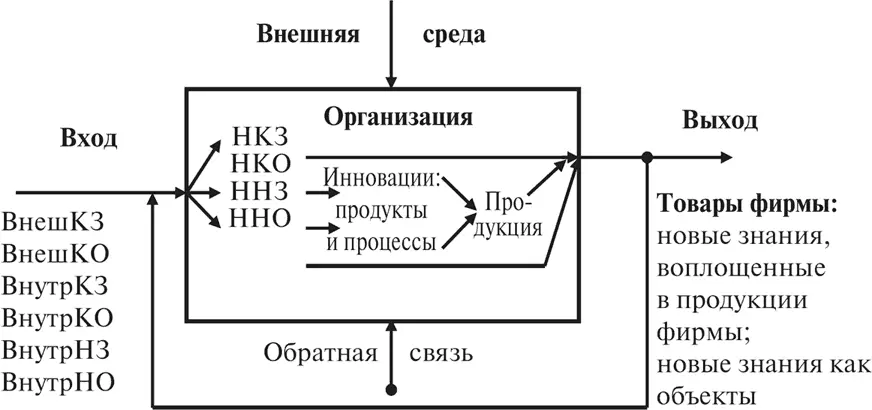

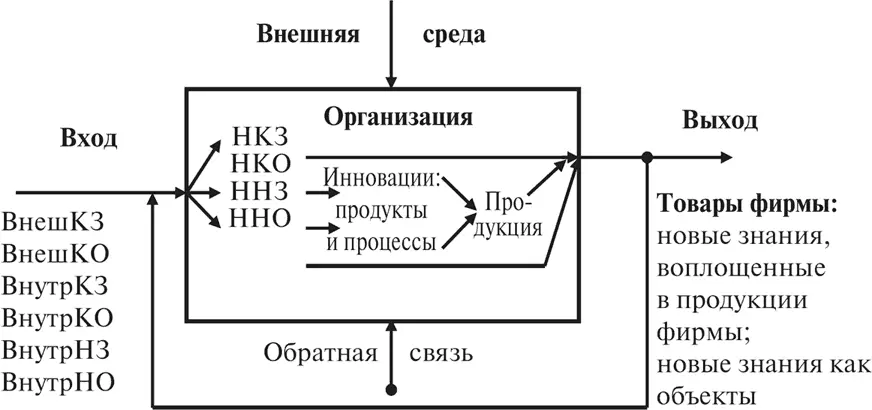

Модель трансформации знания в процессе инновационной деятельности организации представлена на рис. 1.1 [6] Knowledge management in the learning society. Paris, OECD, 2000. P. 22.

. Различные виды научно-технических знаний и знаний о рынке могут быть представлены как входы и выходы системы, в которой новшество превращается в реальную инновационную продукцию. Внешние кодифицированные знания и внешний кодифицированный опыт синтезируются с внутренними знаниями и опытом (кодифицированными и некодифицированными). В результате возникают новые кодифицированные и некодифицированные знания и опыт, на основе которых формируются продуктовые и процессные инновации и производится конкурентоспособная продукция. В этом случае перед организацией встает проблема создания условий, при которых указанная трансформация знаний внутри организации происходит наиболее эффективно.

Рис. 1.1. Трансформация знаний в процессе превращения новшества в инновацию

Условные обозначения:

ВнешКЗ – внешние кодифицированные знания,

ВнешКО – внешний кодифицированный опыт,

ВнутрКЗ – внутреннее кодифицированное знание,

ВнутрКО – внутренний кодифицированный опыт,

ВнутрНЗ – внутреннее некодифицированное знание,

ВнутрНО – внутренний некодифицированный опыт,

НКЗ – новые кодифицированные знания,

НКО – новый кодифицированный опыт,

ННЗ – новые некодифицированные знания,

ННО – новый некодифицированный опыт.

1.2. Интеллектуальные ресурсы как основа интеллектуального капитала организации

В условиях бурных технологических изменений и динамичной конкуренции главным ресурсом повышения конкурентоспособности организации становится превращение экономически значимых знаний организации в интеллектуальные ресурсы, которые могут быть капитализированы. Превращение интеллектуальных ресурсов в интеллектуальный капитали эффективное управление им как совокупностью имеющихся интеллектуальных ресурсов позволяют активизировать процессы производства, распространения и использования знаний внутри организации, что дает импульс инновационной деятельности.

Читать дальше