Идея солидаризма была высказана давно, она пользовалась большим успехом во Франции, где была даже провозглашена "философией третьей республики". Л. Буржуа, Бугле, Ш. Жид усиленно пропагандировали эту идею, но не дали ей надлежащего обоснования и не развили ее в определенную программу. Идея эта оставалась, однако, ценной в том отношении, что она наметила средний путь между крайностями неограниченной свободы и тиранией государства над личностью.

Для обоснования солидаризма нет надобности прибегать к каким-либо искусственным формулам. С психологической точки зрения он отвечает исконному и естественному мотиву человеческого поведения — солидарности.

Люди руководствуются в своих взаимоотношениях отнюдь не одним только эгоизмом или альтруизмом. Человек — "существо общественное" и у него, как и у многих других живых существ, есть общественные инстинкты. Одним из проявлений их являются действия, руководимые солидарностью.

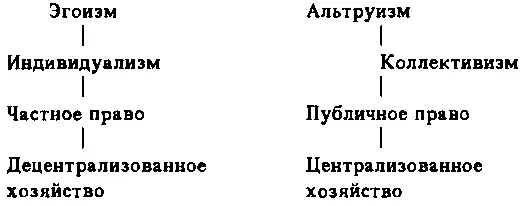

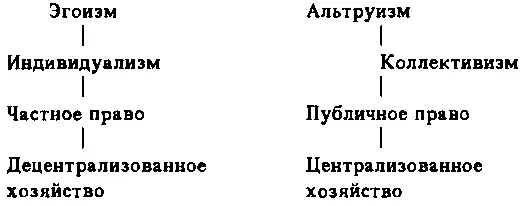

Хотя это вовсе не представляет новости и давно принято во внимание как в этике, так и в социологии, даже со специальными названиями: "мютюализм", "ассоциационизм", но обычное противопоставление эгоизма и альтруизма так прочно укрепилось в сознании, что оно предопределило ряд важных выводов и построений, особенно в юридической литературе. Так, напр, юристы, характеризуя различные системы общественного порядка, противопоставляют индивидуализм, проникнутый эгоизмом, универсализму или, более узко, — коллективизму, в основе которого должен лежать альтруизм. Они же делят право на два вида: частное и публичное, из которых частное право защищает частный интерес, а следовательно, отвечает эгоистическим стремлениям, а второе — публичный интерес, т. е. подчиняет интерес личности интересам целого. Из тех же идей и представлений о мотивах человеческого поведения исходит характеристика двух систем хозяйства: централизованной и децентрализованной. Все это может быть изображено графически таким образом:

Таким образом, противопоставляются ДВА типа поведения, ДВЕ системы общежития, ДВА правопорядка, ДВЕ системы хозяйства.

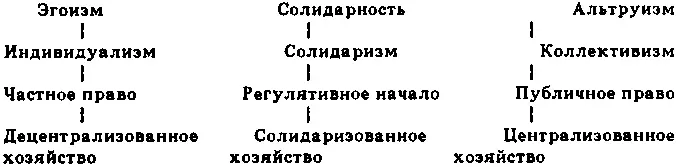

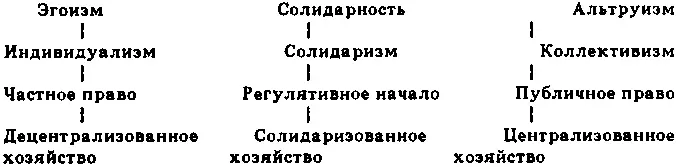

Но человек руководствуется в своих отношениях к другим людям не только эгоизмом или альтруизмом, но и солидарностью, которая не может быть отнесена ни к эгоизму, потому что солидарность связывает нас с интересами других лиц, ни к альтруизму, потому что солидарность предполагает сознание взаимной пользы, а не только пользы других лиц. Поэтому, условно приняв в основу человеческого поведения солидарность, мы на этом психологическом основании можем построить и особую систему общежития. Назовем ее солидаризмом, и перед нами откроется особая система права и хозяйства. Право, которым будет укрепляться система солидаризма, можно назвать регулятивным (согласительным) правом, а хозяйство — солидаризованным хозяйством.

Тогда наша схема получит более сложный вид.

В разъяснение этой схемы и в развитие высказанных выше вступительных замечаний могут быть приведены следующие четыре положения:

1. Поведение людей в их взаимоотношениях безусловно не укладывается в рамки двух направлений: эгоистического и альтруистического. Помимо поведения, характеризуемого себялюбием (эгоизмом), и поведения самоотверженного (альтруизма), наблюдаются постоянно поступки, основанные на сознании солидарности. Их можно назвать эго-альтруистическими, т. к. они выражаются в уступках, компромиссах, согласованиях, не для пользы одних только посторонних лиц, но для взаимной пользы. Всякая уступка, всякое подчинение основываются здесь не на жертвенном служении другим людям или обществу, а на сознании, что подчинение личного блага общему благу приносит общие выгоды, а потому и совершается в целях и в пределах этой общей выгоды.

Личный интерес человека, его эгоизм, разумно понятый, научает его соблюдать интересы общества, в котором он живет.

В том случае, когда выгода целого является выгодой и отдельного лица, оно готово поступиться частичными интересами, чтоб достичь главной цели. На этой почве вырастает психология соподчинения, или солидарности, психология эго-альтруистическая.

2. Устройство человеческого общежития характеризуют обычно с точки зрения преобладания в нем индивидуалистических или коллективистических начал. Либо отдельная личность рассматривается как высшая ценность, и тогда общество распыляется, т. к. значение целого недооценивается: личная свобода ограждается в этом случае во всех ее проявлениях, государство подходит к ней предупредительно и осторожно и проявляет свою власть в узко очерченных границах. Либо государство господствует над личным началом, целое поглощает тогда часть, личность поступает в распоряжение государства, и в противоположность индивидуализму господствует универсализм (коллективизм).

Читать дальше