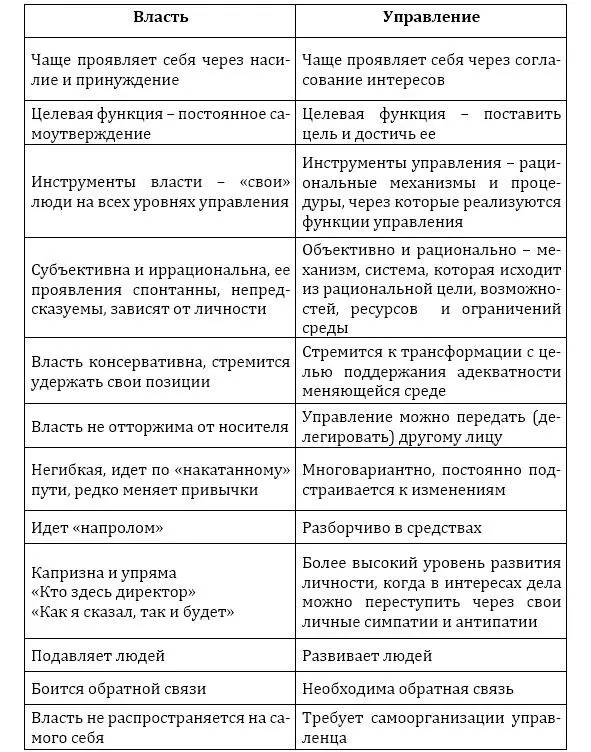

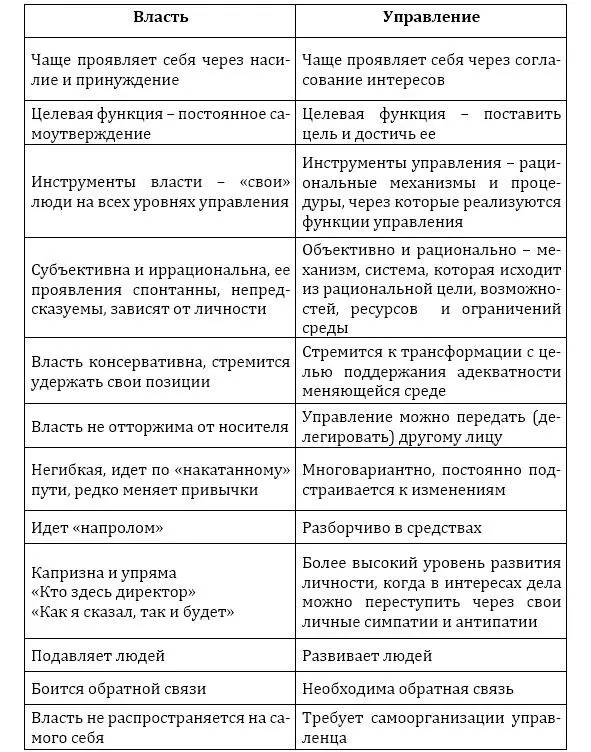

Таблица 1

Да, власть – основа управления, но её одной далеко не всегда бывает достаточно даже для достижения результата, не говоря уже об обеспечении эффективности способов достижения.

Но вернемся к российской модели управления.

В кибернетике, одним из основных принципов, является принцип внешнего дополнения.

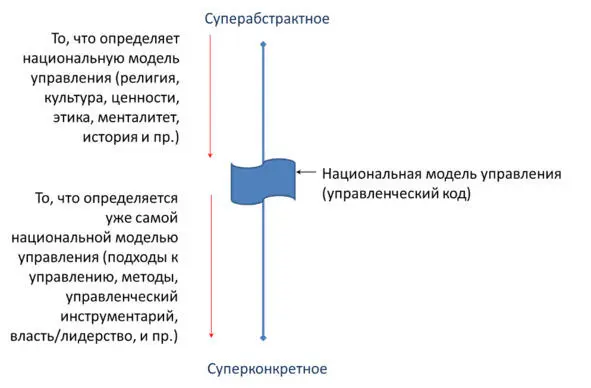

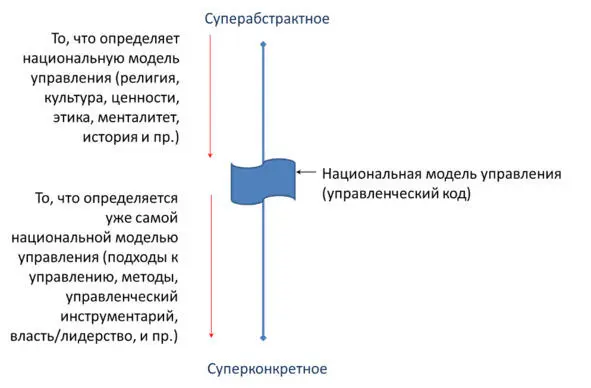

Применительно к нашей теме, его можно интерпретировать следующим образом: для того, чтобы решить проблемы, не разрешимые на одном уровне, нужно подняться на более высокий уровень. И наоборот: – верхние уровни абстракции определяют требования к нижним уровням.

Например, если мы видим, что используемый нами тот, или иной управленческий инструмент не работает, то ключевую причину надо искать в другой плоскости, которая определяет (организует) исходную.

Это можно проиллюстрировать следующим образом… Если разложить термин «управление» по шкале «суперабстрактное – суперконкретное», то получится такая картина (одна из возможных, Рис.1).

Рисунок 1

Российская модель управления на протяжении долгого периода времени формировалась под влиянием многих факторов:

географических и климатических условий;

уклада жизни;

религиозного сознания;

взаимоотношений с другими государствами;

социально-экономической модели;

историко-культурологических традиций;

общественных ценностей, идеалов;

хозяйственного менталитета, трудовой этики;

возможно еще что-то…

И как только модель сформировалась, она сама начала определять, какие методы управления будут применяться в её ареале.

Часто приходится слышать, что нет международного и национального менеджмента, а есть только хороший менеджмент и плохой.

Однако, менеджмент – это прикладная дисциплина, использующая определенные подходы и инструментарий и очевидно, что для одной страны они могут быть хороши, а для другой совсем не годится.

В разных культурах для выстраивания процедур могут применяться одинаковые управленческие инструменты (планирование, проведение совещаний, контроль, и пр.), но использоваться они могут по-разному, в разной последовательности, с разными акцентами и даже с разными смыслами.

Важно понимать, что определяет эти акценты и смыслы.

Российская модель управления позволяет перевести наши слабо осознаваемые властно-управленческие смыслы в рациональную плоскость, т.е. понять, что на глубинном уровне определяет наши выборы, решения и реакции на них. Без этого понимания мы не сможем подобрать адекватные моменту подходы и инструментарий к управлению деятельностью или людьми, не сможем упреждать, обходить, или без разрушающих последствий преодолевать сопротивление изменениям.

И тогда нам опять придется пользоваться инструментами власти там, где можно было бы обойтись инструментами управления.

Опуская смысловые построения и контексты, для описания российской модели управления можно предложить такую метафору: «Директивное управление низовыми ячейками, имеющими высокую степень самоорганизации».Управляющий ставит задачу управляемым и не вмешивается в процесс до момента получения результата. Управляемые сами должны найти алгоритм решения задачи, а часто и ресурсы под задачу и, что называется, «выполнить и доложить».

Сама по себе модель стандартная, главное – это то, что является запускающим механизмом в ней, т.е. что обеспечивает выполнение директив. У нас – это сила воздействия на исполнителей.

Давайте попробуем с этим разобраться.

Сначала рассмотрим условия, при которых эта модель работает эффективно.

Под эффективностью понимается или решение общей задачи, в которую включены и управляемые, и управляющие, либо выполнение поручений исполнителями внутри этого контура.

Архетипически наша модель управления была заточена на управление воздействием на исполнителя.

«Спасибо! – говорит Царь, – Да уж коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и саму птицу. А не достанешь – мой меч, твоя голова с плеч!»

Эта модель управления особенно эффективна тогда, когда власть начальника неограниченна и распространяется на все аспекты бытия подчиненного, включая и на само его право на жизнь.

Читать дальше