Кроме того, надо учитывать тот факт, что в России склонны подменять важнейшие критерии патентной защиты новой продукции второстепенными. По статистике, среди реализованных изобретений 63 % направлены на улучшение второстепенных характеристик, 28 % – на улучшение некоторых основных характеристик, и 7-8%– на ощутимое повышение качества продукции. И только полтора процента от всех защищенных патентов – это принципиально новые изобретения [31]. Таким образом, проблема защиты интеллектуальной собственности носит комплексный характер и должна решаться с учетом всех факторов, сдерживающих инновационное развитие страны.

Наиболее уязвимым звеном в модели инновационного развития России является способность создаваемой системы поддержки инновационной деятельности обеспечить конвертацию научных и технологических инноваций в готовый, востребованный на рынке продукт, то есть эффективнореализовать полный инновационный цикл. Здесь главная проблема – в отсутствии законченных цепочек создания продуктов инновационной деятельности, включающих в себя научно-исследовательский сектор; производство, в том числе опытное; систему сертификации новых продуктов; а самое главное – надстроечные управленческие структуры (центры координации инновационной деятельности, управляющие компании и т.п.), которые обеспечивали бы взаимодействие органов государственной власти, инвесторов, субъектов инновационной деятельности и инфраструктуры, а также заказчиков инновационной продукции.

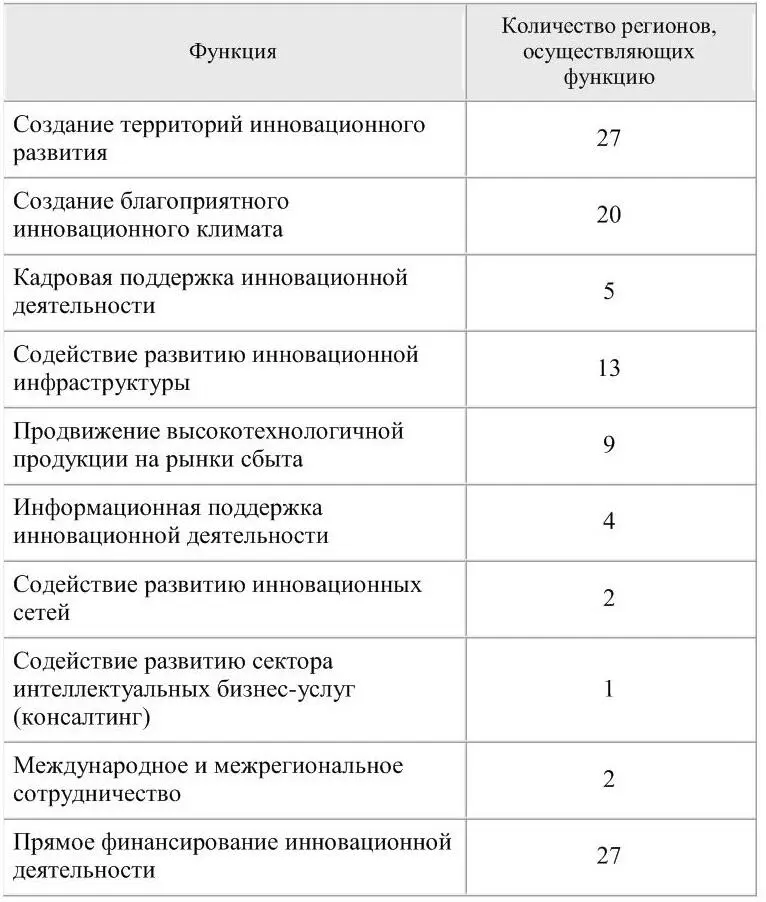

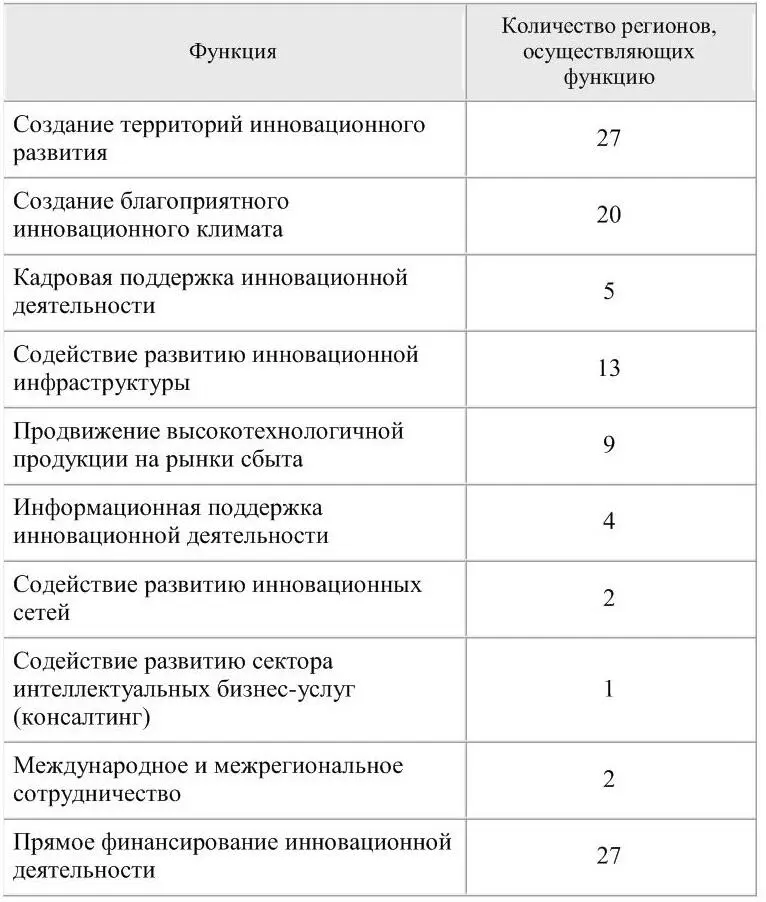

Анализ законодательных и программных актов из 34 российских регионов позволил выделить следующие группы функций содействия развитию инновационной деятельности, осуществляемых в различных регионах (см. табл. 1). Данные свидетельствуют о том, что во многих регионах РФ программы, связанные с инновационным развитием, не носят целостного характера, за их рамками остаются ключевые аспекты взаимодействия малого инновационного бизнеса, научных и образовательных организаций и крупных компаний.

Кроме того, часто отсутствует единая организационная основа, обеспечивающая управление реализацией региональной инновационной стратегии и взаимодействие участников инновационных процессов, которая, по мнению зарубежных экспертов, является важнейшим фактором успеха в развитии инновационного потенциала региона [18]. Сказывается и отсутствие четкой концепции инновационной деятельности в регионах и как следствие отработанного организационного механизма ее развития.

Таблица 1

Количество регионов, осуществляющих функции содействия развитию инновационной деятельности [18]

Под модернизацией понимают процесс совершенствования экономических, политических и социальных механизмов развития общества по критериям западной (буржуазной) цивилизации. Однако модернизацию в широком смысле слова можно понимать и как способность общества к ускоренному самоусовершенствованию [34]. Практика показывает, что модернизация в постиндустриальную эпоху может быть эффективной лишь при сохранении каждой незападной страной своей цивилизационной специфики, что предполагает сохранение сложившихся в национальной культуре представлений о смысле и целях человеческого существования, о роли конкретного общества в историческом процессе. Именно этим объясняется успех таких стран, как Япония, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Корея, и ряда других государств, которые обеспечили высокий экономический прогресс за счет использования эффективных управленческих инноваций (Total Guality Management, Toyota Production System, Continious Improvement и др.). Поэтому так актуальны поиски модели развития для каждого государства в отдельности. Мейнстримом такого рода исследований является отработка базовой отечественной управленческой парадигмы и адаптация к ней управленческих инноваций стран – лидеров экономического развития.

Россия должна быть нацелена на реализацию стратегических альтернатив и сфокусировна на максимальном учете национальных ресурсов в сочетании с лучшими мировыми научно-техническими достижениями. По мнению В.Н. Жигаловой, «концепция нового качества экономического роста и модели прогнозируемого самоподдерживающего развития экономики состоит в том, чтобы, используя сложную взаимозависимость и взаимообусловленность экономических, политических и социальных факторов и процессов, приводящих к усилению подвижности экономической системы, запустить механизмы самоорганизации и вывести ее на траекторию устойчивого функционирования и развития в выбранном направлении, т.е. по инновационному пути» [22]. При этом основными задачами государства являются законодательное регулирование инновационного процесса, его эффективное стимулирование и обеспечение благоприятного инновационного климата. Научно-исследовательский сектор должен обеспечить научно-технические инновации, а бизнес-сообщество должно быть инициатором в реализации инновационных проектов и их инвестиционной поддержке. Такая модель инновационного партнерства позволит в значительной степени сократить технологическое отставание России, обеспечить преимущества по ряду ключевых позиций социально-экономического развития и добиться нового качества жизни населения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу