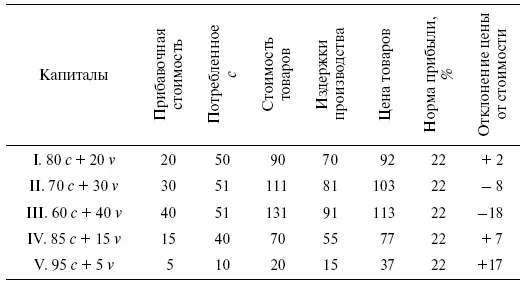

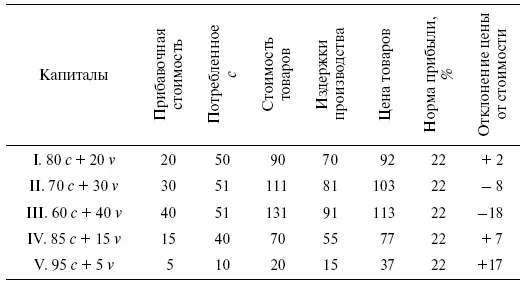

Как вытекает из таблицы, различным отраслям производства, при одинаковой эксплуатации труда соответствуют, в зависимости от различного органического состава капитала, весьма различные нормы прибыли. Но эти факты и числа можно рассматривать еще и с другой точки зрения. «Общая сумма капиталов, вложенных в пяти сферах, = 500; общая сумма произведенной ими прибавочной стоимости = 110, общая стоимость произведенных ими товаров = 610. Рассмотрим 500 как один-единственный капитал, по отношению к которому I–V являются только отдельными частями (как, например, это происходит в хлопчатобумажной фабрике, в различных подразделениях которой – чесальне, подготовительной мастерской, прядильне, ткацкой мастерской – существует различное отношение между постоянным и переменным капиталом, и среднее отношение для всей фабрики получается только путем вычисления). B этом случае средний состав капитала 500 был бы 390 с + 110 v, или в процентах 78 c + 22 v . Каждый из капиталов в 100, рассматриваемый лишь как ⅓ всего капитала, имел бы своим составом этот средний состав 78 c + 22 v ; равным образом, на каждые 100 приходилось бы 22 в качестве средней прибавочной стоимости; поэтому средняя норма прибыли была бы 22 %» [30] Marx. Das Kapital. Bd. III. S.133–134.

. По каким же ценам должны быть проданы теперь товары, чтобы каждый из пяти частичных капиталов действительно получил одинаковую среднюю норму прибыли? Это показывает следующая таблица (табл. 2). В нее как промежуточный член введена рубрика «издержек производства», под которыми Маркс понимает ту часть стоимости товара, которая возмещает капиталисту как цену потребленных средств производства, так и цену примененной рабочей силы, но которая не содержит никакой прибавочной стоимости или прибыли, следовательно, равняется сумме v + потребленное с.

«В общей сумме, разъясняет Маркс результаты этой таблицы, – товары продаются на 2 + 7 + 17 = 26 выше и на 8 + 18 = 26 ниже стоимости, так что отклонения цен взаимно уничтожаются благодаря равномерному разделению прибавочной стоимости, т. е. благодаря присоединению средней прибыли в 22 на каждую сотню авансированного капитала к соответственным издержкам производства товаров; в том же самом отношении, в каком одна часть товаров продается выше, другая часть продается ниже ее стоимости.

Таблица 2

И только продажа их за такие цены делает возможным то явление, что норма прибыли во всех подразделениях I–V одинакова и равна 22 %, несмотря на различный органический состав капиталов I–V» [31] Marx. Das Kapital. Bd. III. S. 135.

.

Все это, как Маркс говорит дальше, есть не только гипотетическое допущение, но и настоящая действительность. Движущей силой является конкуренция. Правда, вследствие различного органического состава капиталов, вложенных в различные отрасли производства, «нормы прибыли, господствующие в различных отраслях производства, первоначально очень различны», – однако «при помощи конкуренции различные нормы прибыли уравниваются в общую норму прибыли, представляющую среднее из этих различных норм прибыли. Прибыль, падающая согласно этой общей норме на капитал данной величины, каков бы ни был его органический состав, называется средней прибылью. Цена товара, равная его издержкам производства плюс причитающаяся на его долю, в зависимости от условий его оборота, часть годовой средней прибыли на весь капитал, применяемый для производства товара (не только действительно потребленный на его производство), есть его цена производства» [32] Marx. Das Kapital. Bd. III. S. 136.

. Последняя фактически тождественна с natural price (естественной ценой) Адама Смита, с price of production (ценой производства) Рикардо, с price necessaire (необходимой ценой) физиократов [33] Ibid. S. 178.

. И фактическое меновое отношение отдельных товаров определяется уже не стоимостью, но их ценой производства, или, как Марксу нравится это формулировать: «стоимости превращаются в цены производства» [34] Например: Marx. Das Kapital. Bd. III. S. 176.

. Лишь в виде исключения и случайно стоимость и цена производства совпадают у тех товаров, которые производятся при помощи капитала, органический состав которого случайно равняется среднему составу совокупного общественного капитала. Во всех прочих случаях стоимость и цена производства необходимо и принципиально расходятся. Это означает следующее. По Марксу, «капиталы, которые содержат больший процент постоянного, следовательно, меньший процент переменного капитала, чем средний общественный капитал, – мы называем капиталами высшего состава. Наоборот, капиталы, в которых постоянный капитал занимает относительно меньшее, а переменный относительно большее место, чем в среднем общественном капитале, мы называем капиталами низшего состава». Таким образом, у всех товаров, которые производятся с помощью капитала «высшего» состава, по сравнению со средним – цена производства будет выше стоимости, в противоположном случае она будет ниже стоимости. Иначе, товары первого вида необходимо и постоянно будут продаваться выше их стоимости, товары же второго вида ниже их стоимости [35] Marx. Das Kapital. Bd. III. S. 132 ff.

.

Читать дальше