За два с половиной века до начала христианской эры на сцену вышел Эратосфен. Он был поэтом, драматургом и библиотекарем в великой библиотеке в Александрии, но также интересовался и картографией, а соответственно – и астрономией. Его называют отцом геодезии, потому что он был первым, кому удалось более или менее точно определить размеры Земли. Он знал, что если измерить большую дугу любого крупного круга сферы, то можно вычислить и все другие параметры. Поэтому он решил измерить дугу, которая проходила через Александрию, чуть выше седьмого градуса над меридианом. Он родился в городе Сиене [13] Сиене – современный Асуан на юго-востоке Египта.

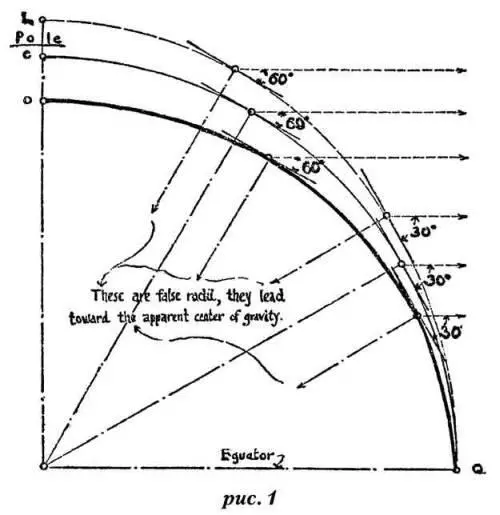

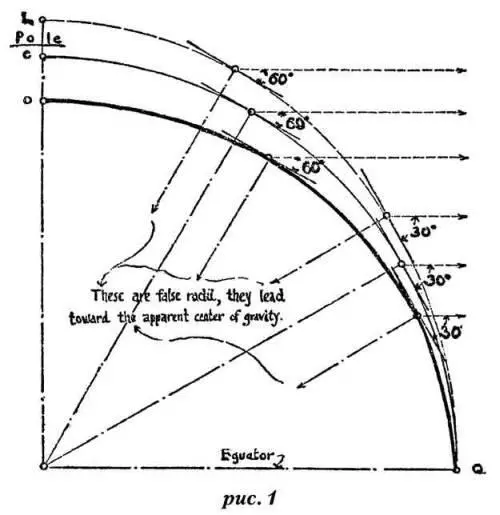

который находился в четырехстах с лишним милях вверх по Нилу, южнее Александрии. Он помнил, что в летний полдень объекты не отбрасывали там тень. Он посчитал, что Сиене находится в тропиках, а значит прямо под Солнцем в день летнего солнцестояния. Определив, насколько далеко Солнце находится от зенита в этот же день в другом месте, он мог определить разницу в географической широте между двумя точками. С помощью гномона, столбика-указателя, он определил, что Александрия находится на широте 7 градусов и 13 минут. Затем, с помощью кадастровых карт земли, находящейся между Александрией и Сиене, которые создавались египетскими собирателями налогов, он рассчитал длину дуги по земле.

В его работе были ошибки: Сиене и Александрия не находятся на одном меридиане, а Сиене расположена примерно в тридцати милях от южного тропика. Именно поэтому его расчеты нельзя назвать точными. Однако результат был потрясающим. Он определил, что плоскость эклиптики оставляет 23 градуса и 51 минуту. Его результаты всего лишь на 20 минут отличаются от того, что нам известно сейчас. Он рассчитал, что длина одного градуса географической широты составляет 61,945 миль, что всего на 3,5 % отличается от современных данных – 59,8 миль.

Работа Эратосфена позволила Гиппарху развить астрономическую науку тех времен. Птолемей завершил развитие открытием эффекта атмосферной рефракции на широтах тех небесных тел, за которыми он вел наблюдения.

Он также создал теорию Солнечной системы. Птолемеева теория была неверна, но для того времени она была вполне приемлемой. Именно в тот период начались Темные века [14] Темные века – раннее средневековье.

что стало одной из величайших трагедий человечества. Потрясающая работа греков была потеряна на протяжении тысячи лет. Мир окутала пелена суеверий. Молодые науки – геодезия и астрономия – были запрещены. Позже пришлось начинать все с самого начала.

В те суровые и бесплодные времена работа не останавливалась, но, к сожалению, никакой информации об этом не сохранилось. Халиф Абдуллах аль-Мамун приказал измерить большую дугу меридиана, пересекающего долину Сенаар в Месопотамии. Другие арабы также занимались подобными исследованиями. Западу пришлось ждать появления Галилея и Коперника. Потом пришли Кеплер, Ньютон и Гюйгенс. А вместе с ними – и современная концепция Солнечной системы, телескоп и знаменитые теории движения и гравитации Ньютона.

Однако сравнительно неизвестный голландец по имени Снелл сотряс эти теории до самого основания. Он был топографом и печатал свои работы на латинском под псевдонимом Снеллиус, или Голландский Эратосфен. Именно он заново открыл закон рефракций и некоторые тонкости наблюдений. Однако самым главным его достижением было тщательное исследование Нидерландов [15] В то время охватывали территорию Голландии, Бельгии и Люксембурга.

в ходе которого он измерил несколько градусов их осевого меридиана. Это был 1615 год, который можно назвать годом рождения современной геодезии. Проблема его исследований заключалась в том, что если бы их результаты посчитали правильными, то общепринятые размеры Земли оказались бы неверными.

Ньютон и Гюйгенс читали его работы и были потрясены. После длительных размышлений Ньютон наконец признал, что Земля может быть не круглой, а иметь другую форму – например, эллиптическую, как похожий на луковицу Сатурн. В конце концов, их расчеты основывались лишь на измерениях, сделанных в Средиземноморской Европе и в Северной Африке. Площадь была недостаточно большой, чтобы оценить возможное уплощение поверхности ближе к полюсам или увеличивающуюся выпуклость планеты ближе к экватору.

Читать дальше

![Малколм Джемисон Удар вслепую [сборник] обложка книги](/books/388445/malkolm-dzhemison-udar-vslepuyu-sbornik-cover.webp)

![Пэлем Вудхауз - Дживс и феодальная верность. Дживс готовит омлет. На помощь, Дживс! Держим удар, Дживс! [сборник]](/books/33721/pelem-vudhauz-dzhivs-i-feodalnaya-vernost-dzhivs-g-thumb.webp)