И как, по-вашему, издатель должен работать с таким человеком, настолько бескомпромиссным, настолько «любителем», если не сказать хуже? Я вас уверяю: множество людей из кожи вон лезло, и при жизни Карсака, и после его смерти, чтобы его произведения снова стали доступны. Уж я-то об этом кое-что знаю!

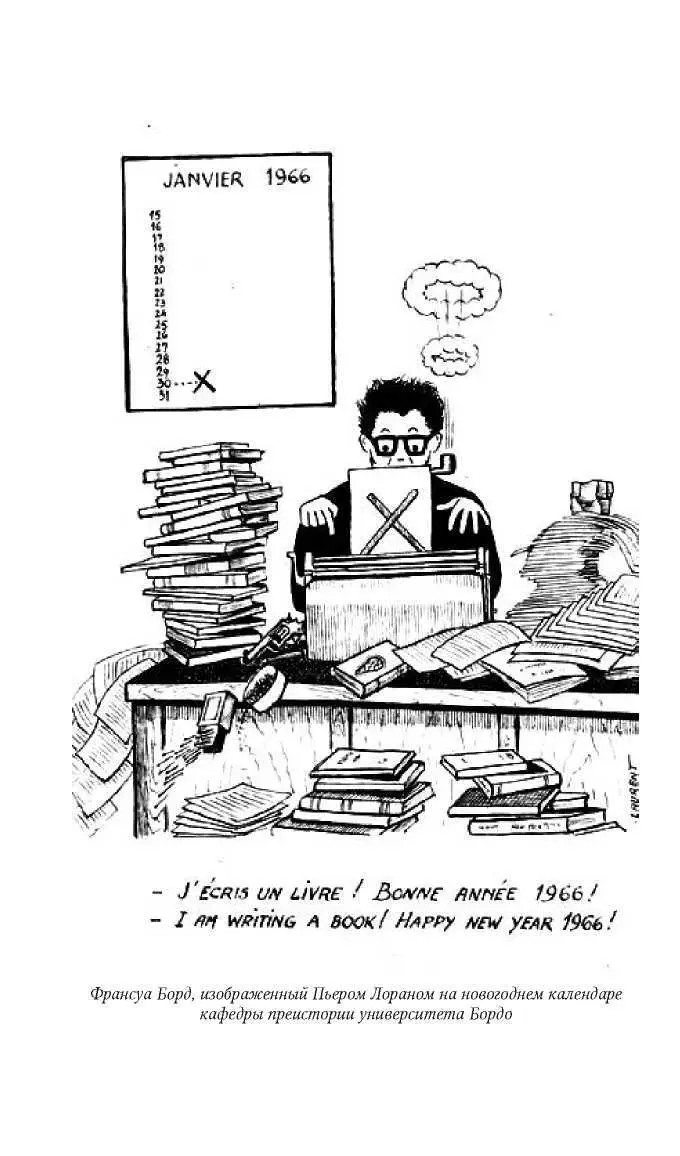

У Франсиса Карсака был нелегкий характер. Особенно он был расположен к тому, чтобы наживать себе ожесточенных врагов в среде научной фантастики. И критики его не жалели.

Продолжим рассматривать эту передающую цепочку «автор-издатель-критик», расширяя наше поле размышления, но не слишком удаляясь от темы. В конце концов, случай Карсака — образцовый; журналы редко охотно публикуют полемические или раздражающие тексты, так что воспользуемся тем свободным пространством, которое представляет это предисловие, чтобы попытаться посадить несколько чертополохов в саду «критики».

Существует три вида критиков: хорошие, никудышные и дураки. «Хороших» в последние годы стало меньше, ибо в нашей стране не осталось больше ни одного профессионального научно-фантастического журнала, достойного так называться: компетентные критики либо оставили этот жанр, либо пытаются продолжать свои размышления о научной фантастике в университетских публикациях, в которых, увы, принят некий свой жаргон. «Никудышные» размножаются как сорная трава; у этих от критики — одно лишь название, ибо они довольствуются тем, что видят во всем, что им любезно присылают издатели, «очень хорошее, очень красивое, не дорогое, нужное». Есть еще «дураки». Этих гораздо меньше, чем «никудышных», зато они более словоохотливые, а следовательно, и более пагубные. Проблема «дураков» заключается в том, что они действуют посредством уверенных выпадов и исключений. Не будем называть имена — они сами себя узнают. Вы все читали (возможно, не до конца) или хотя бы видели некоторые кровожадные статьи, опубликованные этими несчастными индивидами. В них нам преподносятся поразительные истины, вроде: «Единственная настоящая литература — политическая », «Единственная настоящая научная фантастика — пем>м>ауе («новая волна»)», «Героическое фэнтези — не более чем дерьмо» (лично я совсем не люблю этот тип рассказов, но у каждого — свои вкусы, и все они заслуживают уважения), «Американская научная фантастика реакционна», «Американские авторы Золотого века — фашисты» и т. д. и т. п. Увы, в силу того, что профессиональная научно-фантастическая среда — мир малонаселенный, случается, что небольшой клике или группировке, проповедующей экстремистские идеи, удается приобрести внушительный «редакционный вес» с реальным продвижением этих идей.

В 70-х годах специализированная критика слишком часто смешивала литературу и активность. Научно-фантастические произведения тогда оценивались, не исходя из оригинальности идей, концепций мизансцены, качества текста, авторского стиля, предложенного читателю развлечения, а сугубо на основе строго политических критериев.

Существовала «развлекательная» научная фантастика и научная фантастика «демонстрационная». В глазах этой группировки интеллектуальных террористов первая была пустой, колонизаторской, опасной, реакционной, фашистской; вторая практически ничем не отличалась от размноженных на ротаторе листовок, но решительно ставилась по «правильную» сторону баррикад. В чисто сталинской традиции был, например, уничтожен, из-за его провокационного романа «Звездный десант», Хайнлайн, и совершенно забыты его же чудесный роман «Дверь в лето» и целая серия произведений, скорее, имевших левый уклон (хотя и нелепо было бы переносить в американский мир типично французскую лево-правую дихотомию): «Луна — суровая хозяйка», «История будущего», «Чужак в чужом краю». Невероятно, но факт: десятки выдающихся американских авторов остаются сегодня практически неизвестными во Франции! Назовем Пола Андерсона, Джека Уильямсона, Ларри Нивена и почти всю совокупность течения «Ьагй шепсе-йс1юп», твердой научной фантастики.

И так как мой запас чертополохов еще далеко не исчерпан, добавлю, что, помимо беспечности критиков, следует брать в расчет специфичный подход к научной фантастике разных составителей серий, — зачастую подход весьма спорный, порой даже отвратительный.

За значительным исключением «В иных мирах и завтра», созидательные специализированные серии, те, что не довольствуются одними лишь переизданиями карманного формата, всегда были в руках «литераторов», а не «ученых», поэтому изданию произведений, склонных к литературному экспериментированию, отдавалось предпочтение в сравнении с произведениями более технического, более научного (или псевдонаучного) плана; словом, складывалось впечатление, что ответственные за составление серий лица стремятся вписать в свои каталоги произведения, как можно более непохожие на то, что кажется «научной фантастикой» нормальному среднестатистическому читателю. Или, быть может, так они пытались «впечатлить» литературных критиков, показать, что научная фантастика является полноправной литературой? Очевидно же, что, окрестив «научной фантастикой» такие романы, как «Фабрика грёз ИпНтйес!» Дж. Г. Балларда или «Трансмиграция Тимоти Арчера» Филипа К. Дика, вы без особого труда убедите любого читателя общей литературы, что и научная фантастика тоже иногда может быть великой и настоящей литературой!

Читать дальше

![Франсис Карсак - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/389645/fransis-karsak-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-thumb.webp)