Эту Русь он знает и чувствует, подготовленный к ее восприятию рядом культурных усадебных поколений, — землей пахнет от Минцлова, землей и бытом, вызревавшим в его душе наследственно, в течение целого века, передававшего от отцов детям драгоценные навыки почтительного уважения к прошлому, накопления культурных богатств в шкафах и душах.

Старина, быт, книги, — вот настоящая и большая любовь этого писателя, и по этим страницам разостлалась картина российского неряшества, безотцовства и духовной цыганщины.

Среди этого поникшего, оскудевшего мира одичавшего барства Минцлов проходит в своей зоркой наблюдательности внутренне разгневанным свидетелем поругания его святынь. Но гнев сдержан. Тому, кто умеет думать и понимать, дарован талант прощения, и Минцлов умеет хранить в своих оценках и рисунке спокойную объективность, и только изредка вдруг проскользнет нота рассерженности и негодования.

Самый коварный и неверный упрек Минцлову-беллетристу мог быть брошен за его кажущееся пристрастие к темным сторонам усадебной, помещичьей жизни. Нет, тон его книг добр, его улыбки не оскорбительны, лица нигде не изуродованы шаржем. Его герои — деспоты, но и мечтатели, черствые дельцы, но и нежные мистики, бесхозяйственные люди, но и широкие натуры: надорванные души, но и здоровяки.

Как-то я уже писал о том, что в героях Минцлова, в его усадебных типах без труда угадываются два сорта: это — коренники и пришельцы. Тут очень любопытно проследить чреду смен, соседство трагически-грустных Каменевых, глупо-надуто-чванных уродов Чижиковых, просмотреть эту пеструю галерею чудаков, хитрецов, идеалистов, — соседство доброты и безалаберщины, гостеприимства и удальства, — укрытых российским безветрием, утрачивающих запахи корневистых преемственных укладов.

Эти типы и картины глядят на нас со страниц и «Святых озер», из глав повести «За мертвыми душами», из «Снов земли», — обширных панорам развинченного помещичьего быта.

По этим оброшенным усадьбам Минцлов проходит в смертельном, хотя и спокойном одиночестве, со скорбным недоумением культурного человека, пораженного неуменьем, беззаботностью и неряшеством.

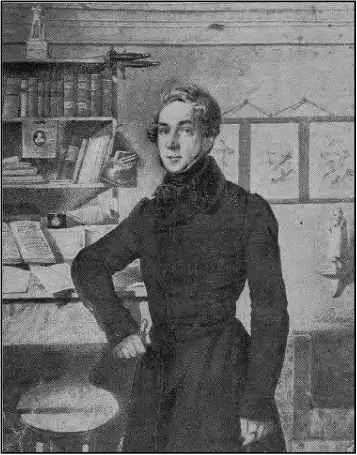

Тут мы приближаемся к одному из определений Минцлова. Он, — прежде всего, созидатель. В нем живет напористая энергия. Это — человек, созданный для реальных дел и свершений. Минцлов — строитель, воспитанный в этом инстинкте последовательно и наследственно. Сейчас исполняется не только 40-летие его литературной деятельности, — этим месяцем отмечается еще и столетие, целый век трудов и дел всей семьи Минцловых, его предков, — деда, Карла-Рудольфа Минцлова, его бабушки Эрнестины Минцловой.

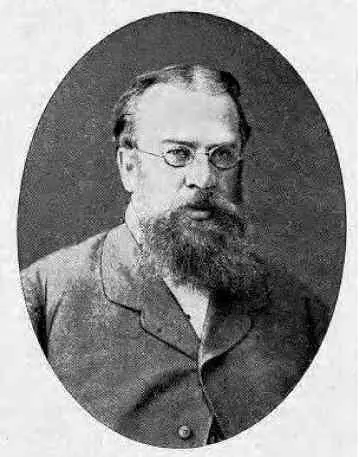

Карл Минцлов. Портрет, рисованный им самим

И дед и бабка вписали свои имена в историю переводной русской литературы, впервые ознакомив иностранцев с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Григоровичем, потому что Эрнестина Минцлова, сама француженка, рожденная де Галле, передала двух великих русских поэтов на французском языке, а ее муж познакомил с русской прозой и с поэзией Пушкина немцев, и он же написал ряд исторических исследований (в том числе о смутном времени). — напечатанных на французском, немецком и русском языках. Им же была создана знаменитая «Средневековая келья» в Публичной библиотеке, оставлено много трудов по истории русской библиографии, а среди них обширная работа — «Петр Великий в иностранной литературе».

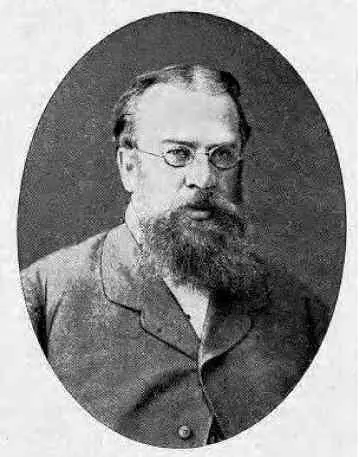

И та же потребность работать, создавать, творить выдвинула и их детей, тоже авторов, и перу Рудольфа Минцлова, отца нашего писателя, принадлежат ценные юридические книги, — «Особенности класса преступников», «Политический процесс Второй империи», «Задачи тюремного ведомства».

Рудольф Карлович Минцлов

Но — особенно характерно: Рудольф Минцлов оставил после себя и еще одну работу, — о первоначальных записях имений в вотчинной книге, будто предрекая этим будущий интерес своего сына, отдавшего страстное внимание и свои беллетристические наблюдения тоже помещикам, тоже имениям, усадебной старине. Так растут предания, так властвуют заветы, передается кровь, переходят влечения, отцы благословляют детей иконами, пред которыми молились сами.

Читать дальше

![Сергей Минцлов - Приключения студентов [Том II]](/books/34511/sergej-minclov-priklyucheniya-studentov-tom-ii-thumb.webp)

![Сергей Минцлов - Приключения студентов [Том I]](/books/72338/sergej-minclov-priklyucheniya-studentov-tom-i-thumb.webp)