Григорий Панченко

КУРС НОРД-ФАНТ

© Артем Косткжевич, илл., 2016

/фантастика

/будущее Арктики

Все года, и века, и эпохи подряд

Всё стремится к теплу от морозов и вьюг,

Почему ж эти птицы на север летят,

Если птицам положено только на юг?

В. Высоцкий. Белое безмолвие

И действительно — почему? То есть не птицы, а люди? Чем был Север, Арктика, просторы «белого безмолвия» для наших совсем не таких уж дальних предков, уроженцев той эпохи, когда фантастика в достаточной мере начала осознавать себя как явление? Собственно, и в фантастике этот период закрепился, хорошо вписавшись в нишу «стимпанка» или «викториана». Впрочем, оба этих направления по умолчанию предполагают британский колорит — так что лучше говорить о «ретро ближнего прицела», ибо самые фантастические из научных гипотез об Арктике высказывали хотя и современники королевы Виктории, но не ее подданные.

Но сперва вернемся к тому, чего же все-таки обитатели стимпанка ждали от Дальнего Севера, зачем стремились туда. Во-первых, они отчасти наследовали своим предшественникам, цели которых для второй половины XIX века уже теряли актуальность: пушнина, кожи (прежде всего, моржовые, до изобретения синтетики мир в очень большой степени держался на коже и особо прочные шкуры оказывались стратегическим сырьем, без которого задыхались целые технологические ниши), моржовый клык, китовый ус, ворвань…

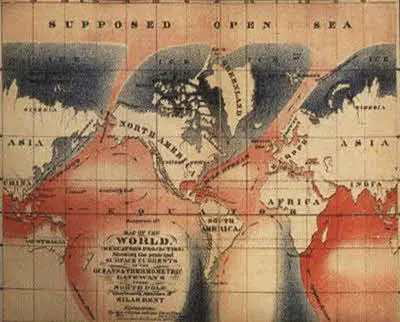

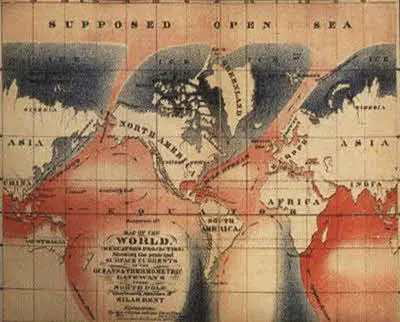

Американская карта 1872 г. с «открытым полярным морем» (участки вечных льдов обозначены синим, судоходные воды — красным)

Значимость ворвани, китового и тюленьего жира в стимпанковские десятилетия вдруг резко возрастает: промышленность-то работает на угле, освещение — в основном на газе (не нынешнем природном, а образующемся при коксовании угля), однако доля сальных свечей и масляных ламп оставалась велика, а для их производства требовался преимущественно китовый жир. Да и технические смазки изготовлялись главным образом на его основе. Это уже ближе к XX в. дело по-крупному запахло керосином, парафином и ацетиленом, а до того момента китобойный промысел в арктических и антарктических морях был очень важным делом, да и вообще китобойская субкультура серьезно отразилась и в литературе, и в природоведении, и в истории освоения дальних рубежей. Именно китобойцы, как до них охотники за пушниной, а после них геологи, стали тем «Фронтиром», на границы которого опирались, прежде чем шагнуть в Неведомое, путешественники, ученые и фантасты.

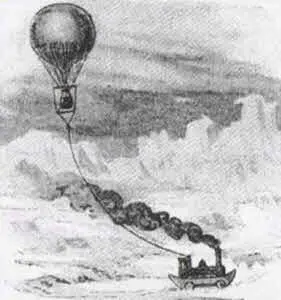

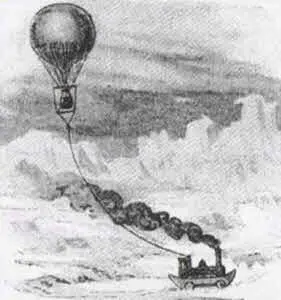

Цикл немецких иллюстраций самого начала XX века, с разной степенью серьезности моделирующий возможности полярных путешествий на воздушном шаре (ни аэропланов, ни дирижаблей еще нет). Первый вариант предполагает использование парового тягача.

Конечно, во все века такие экспедиции сулили еще и территориальные приобретения. Но к викторианскому периоду с ними в общем уже разобрались — и даже негласно сочли, что на самых ледовых широтах это скорее балласт, чем ценный груз. Разве что в число таких приобретений попадет остров или пролив, который может оказаться «зоной подскока», ключевой точкой на удобном пути к более ценным территориям…

Тут имелись свои нюансы. Большую часть стимпанковских десятилетий человечество лелеяло надежду, что арктические льды сковывают более-менее сплошным панцирем лишь прибрежную зону, а ближе к полюсу лежит, может быть, и не по-настоящему теплое, но открытое море, согретое Гольфстримом. И может быть, таящее новые земли, но главное — свободное для трансокеанского судоходства.

Эта гипотеза, для своего времени обоснованная, окончательно была развеяна результатами полярных экспедиций уже в 1880-х. А ведь именно она лежала в основе долгих и мучительных поисков Северо-Западного прохода — да, собственно, и Северо-Восточного — иначе Северного морского пути. Оба они в принципе покорились исследователям (взяв за это огромную цену в пересчете на число жертв и потраченных усилий), но без открытого полярного моря оказались на тот момент совершенно невыгодны для коммерческого судоходства. По иронии судьбы ситуация меняется лишь теперь, на волне глобального потепления — но это, как сказали бы классики, совсем другая история.

Читать дальше