— Чип, ты читал это? Нет, ты читал? Кто он? Ты знаешь о нем что-нибудь? Что он еще написал?

Редакционным предуведомлением «Двери лица его, пламенники пасти» [61] «Двери лица его, пламенники пасти» — название «The Doors of His Face, the Lamps of His Mouth» следует переводить именно так, и никак иначе, поскольку речь о Левиафане. Сравн. с книгой Иова: «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?» (40:20); «Кто может отворить двери лица его? круг зубов его — ужас» (41:6); «Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры» (41:11). Уместно отметить, что выражение «the lamps of his mouth», которому в русском синодальном переводе Библии соответствуют «пламенники», взято из т. н. «Библии короля Якова», выпущенной в 1611 году; а, например, в «Новой международной версии» («The Thompson Chain-Reference Bible»), вышедшей в 1978 году, вместо «lamps» указаны «firebrands».

сопровождались не особенно информативным (по меркам «F&SF»). Рассказ я прочел; этот номер журнала отправился со мной в Европу. Я дал его почитать полдюжине человек; тем временем в Штатах «Двери лица его, пламенники пасти» получили один из 12-фунтовых кристаллов звездчатого люцита — премию «Небьюла». А почти через год на «Уорлдконе» [62] «Уорлдкон» — Worldcon (World Science Fiction Convention — Всемирный фантастический съезд). Вопреки названию, является не всемирным, а, главным образом, американским (хотя несколько раз устраивался в Европе и даже в Австралии). Первый «Уорлдкон», проведенный в 1939 году в Нью-Йорке, был приурочен ко Всемирной торгово-промышленной ярмарке — отсюда и название. На «Уорлдконе» происходит присуждение премии «Хьюго» — голосованием официально аккредитованных участников. Собирает до 8000 человек (писателей, критиков, издателей, фэнов).

в Кливленде, в тот же день, когда мы наконец познакомились с Желязны лично, я услышал от одного из наиболее умных и тонко чувствующих читателей НФ-сообщества:

— Не понимаю, чего все так носятся с этой разжиженной копией «Моби Дика».

Диша я открыл для себя несколькими месяцами раньше, чем впервые прочел Желязны.

Пролистывая номер «Фантастик» из кучи НФ-журналов, отданной мне кем-то из тех соображений, что раз я писатель-фантаст, то куда их еще девать, я наткнулся на рассказ, начинавшийся едва ли не как список покупок. Дочитав список, я имел перед собой один из наиболее ярких образов, когда-либо реализованных в короткой прозе. Далее, по мере развития сюжета, столь впечатляюще созданный образ не менее эффектно разрушался.

Бывают произведения искусства, которые выполнены настолько безупречно, что навсегда остаются в памяти как образцы. Впоследствии в бесчисленных дискуссиях о технике письма как с профессионалами, так и с любителями я неизменно приводил этот рассказ в качестве примера предельно экономной разработки образа персонажа:

— Есть одна коротенькая вещь, «Спуск»; так там автор — кстати, ничего больше его не читал — при помощи одного лишь списка покупок выстраивает...

А пока я о нем дискутировал, Диш создавал в Мексике дивный — и дивно ущербный — гимн чудовищу в человеке под ориентировочным заглавием «Прошла жатва, кончилось лето». [63] «Прошла жатва, кончилось лето» — ср.: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (Иеремии 8:20).

Первым городом, где мы с Дишем оказались вместе, был Лондон (1966). Но встретились мы лишь полгода спустя, в мою вторую английскую поездку. К этому времени «Геноцид» успел вызвать такие полярные отклики, как рецензия Джудит Меррил в «F&SF» и рецензия Будриса в «Гэлакси».

Любопытно, до какой степени первая и наиболее сильная реакция — отторжения или приятия — сводилась у многих к вопросу: «Что они тут делают?!» Возводить хулу или возносить хвалу побуждает, как в случае Желязны, так и Диша, избыток литературной техники.

Одному моему знакомому литературному редактору дали из «F&SF» отредактировать рассказ Диша. Реакция его была следующая:

— Рассказ мне не понравился. Совершенно не понравился, и я решил, что он требует сокращения. Но когда я его перечитал, каждая мелочь работала на сюжет... насколько там можно было говорить о сюжете. Сокращать было нечего. Пришлось оставить как есть.

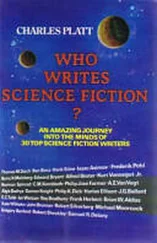

Для фантастики характерно, что многие авторитеты жанра, превозносимые в кругу своих, в лучшем случае владеют пером в той степени, чтобы излагать мысли внятно — не говоря уж ярко, убедительно, захватывающе. Стандарты, установленные большинством редакторов, относятся к «идеям»: редакторская политика Фредерика Пола («Гэлакси», «Иф», «Уорлдз ов туморроу») или Джона Кэмпбелла («Аналог») сводится к тому, что «идея» должна быть достаточно интересна сама по себе, дабы читатель ощутил, будто получает некую пищу для размышлений. Литературные же мерки ограничиваются требованием, чтобы идея была внятно изложена. Даже в «золотой век» высочайшие стандарты поверялись идейной новизной — но многие, очень многие авторы и до них не дотягивали. Нижняя же планка вовсе не соотносилась с литературными достоинствами и определяла доступность для понимания; впрочем, следует признать, этот рубеж многие авторы нашли вполне по силам.

Читать дальше