Эта манящая разница уровней приходила на ум прежде всего людям рискового, авантюрного характера, которые всегда пытаются достичь цели любыми средствами, нисколько не заботясь о целостности и сохранности природы.

Одним из первых проектов подобного рода можно назвать Старицкий вариант переброски воды из Волги в Москву. Проект учитывал высоты на Волговерховье, где русло реки выше уровня моря почти на 228 метров. И все казалось очень просто: перепрудить Волгу плотиной недалеко от города Старицы, там получится водохранилище в 2,5 миллиарда кубометров воды, и от этого водохранилища остается прорыть канал до Москвы-реки — через Клин и Волоколамск. Где надо, копать выемки глубиной до 35 метров и больше. Где низины — а их тут великое множество! — заливать их водой. Так Волга самотеком и пойдет к Москве и вольется в оскудевшую реку где-то в районе Сходни. Да, конечно, под водой исчезнет много земли. Так у нас этой земли хватает! Нужно сделать миллиард кубометров земляных работ? В 30-е годы это не проблема, землекопов в период коллективизации хватало! И зато никаких других проблем. Волга сама потечет в Москву-реку.

Волга у г. Дубна. Здесь начинается канал им. Москвы

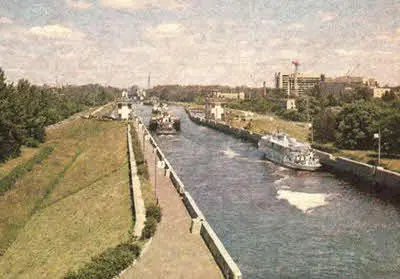

Шлюз № 2

Шлюз № 6. Скульптура «Каравелла Колумба»

Предприимчивый автор сумел заручиться поддержкой некоторых высокопоставленных лиц, критику проекта дерзко пресекал. Успели начать проектные работы, пресса уже похваливала этот вариант…

Но против Старицкого проекта выступили самые опытные гидростроители, свои доводы они представили тогдашнему начальнику Главэнерго Г. М. Кржижановскому, он согласился с ними, его авторитет как гидростроителя был очень высок. В результате проект удалось снять с обсуждения. И как говорится, слава богу. Один этот канал длиной в 230 километров, проходивший по низменным старо-русским землям, мог нанести такой урон природе, что трудно себе представить. Под водой оказались бы сотни тысяч гектаров пашни, лугов и лесов, пришлось бы сносить, переселять несколько городов и множество деревень. Бескрайнее водохранилище на северо-западе меняло всю природно-естественную обстановку в обширном регионе России.

Правда, тогда еще понятие «экология» было знакомо только ограниченному кругу специалистов, об охране среды обитания заботились не очень настойчиво. Но все же нашлись люди, которые сумели отстоять собственный взгляд на предложенную гигантскую стройку, все отрицательные последствия которой даже представить себе трудно.

Серьезных проектировщиков больше привлекала трасса будущего канала в тех местах, где реки Волга и Москва подходили друг к другу на самое близкое расстояние. От московского района Тушино до устья рек Яхромы или Дубны, впадающих в Волгу, было, как уже говорилось, около 130 километров. Выше этого места Волга поворачивала на северо-запад и отходила от Москвы дальше. Вспоминали, что именно по Яхроме, Сестре и Дубне когда-то плавал Петр Первый. Здесь сходились древние водные пути из Москвы на Волгу, кстати, послужившие причиной для основания города Дмитроба, а на истоках речек до сих пор сохранились следы волоков…

Очевидно, лучшего места для задуманного канала найти было трудно. Хотя и здесь природа нагромоздила немало преград. Будь это изыскания только для водного пути судам, все выглядело бы легче: канал и шлюзы. Но проектировали не просто водный путь, а одновременно канал для переброски большой воды — дело сложнейшее, когда придется использовать и опыт, и знания всех последних лет. Опыт того же Сердюкова — при обязательном создании больших водохранилищ на самом Клинско-Дмитровском водоразделе, где, к счастью, не было густого населения и пахотных угодий, зато предостаточно низменных болот, мелколесья и тяжелых грунтов, оставленных некогда вытаявшим ледником во времена так называемого московского оледенения.

Без крупных водохранилищ высоко над уровнем Москвы-реки — этих резервуаров, всегда готовых по воле человека пролиться вниз, к Москве, обойтись было нельзя. Они являлись, таким образом, сердцевиной намечаемых проектов. Оставалось поднять сюда волжскую воду. И спускать ее к Москве уже по потребности.

Читать дальше

![Вадим Артамонов На суше и на море, 1988 [антология] обложка книги](/books/23891/vadim-artamonov-na-sushe-i-na-more-1988-antologiya-cover.webp)

![Виль Быков - На суше и на море, 1990 [антология]](/books/23889/vil-bykov-na-sushe-i-na-more-1990-antologiya-thumb.webp)

![Герман Малиничев - На суше и на море, 1989 [антология]](/books/23890/german-malinichev-na-sushe-i-na-more-1989-antologi-thumb.webp)