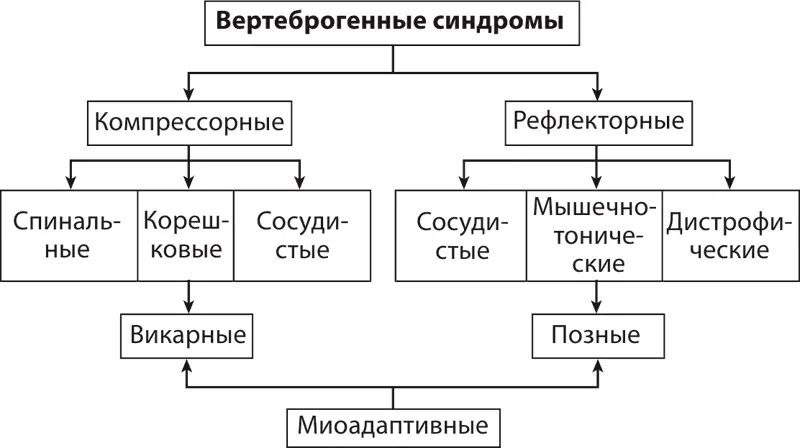

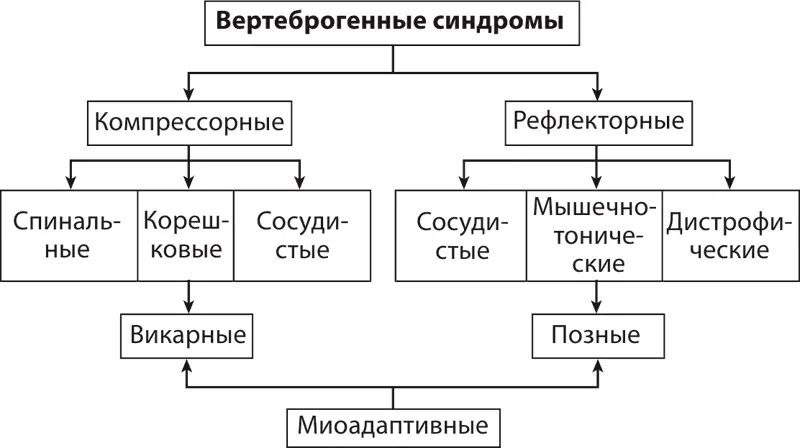

Схема 1.Классификация вертеброгенных синдромов (Попелянский Я. Ю.)

Различают четыре возможных механизма раздражения синувертебрального нерва:

•Механически-дисфиксационный – за счет смещения тел позвонков.

•Механически-компрессионный – за счет грыжи диска, ущемления капсулы межпозвонкового сустава, экзостозов, гиперплазии желтой связки и др.

•Дисгемический – за счет отека, нарушения микроциркуляции, венозного стаза и др.

•Воспалительный – банальный или асептический (реактивный, аутоиммунный).

Нарушения биомеханических соотношений в кинематической цепи позвоночника в комплексе с другими патогенетическими механизмами способствуют развитию миодискоординаторного процесса в мышцах позвонково-двигательного сегмента (ПДС), позвоночника и конечностей. При этом развиваются сложные синергические реципрокные и другие рефлекторные процессы с нарушением статокинетики позвоночника.

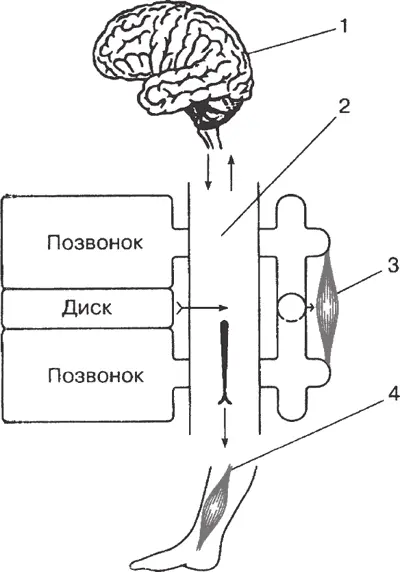

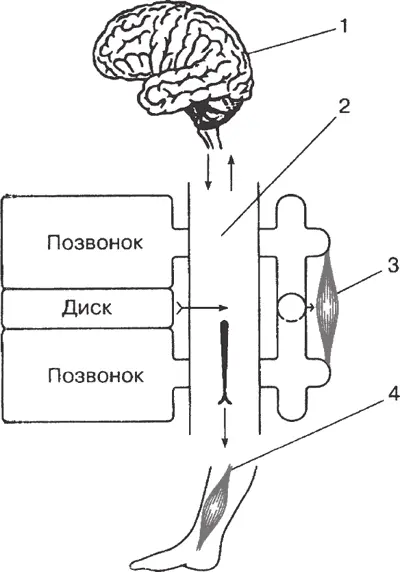

Прежде всего изменяется его конфигурация в связи с изменениями тонуса мышц позвоночника, стремящихся компенсировать недостаточность функции ПДС, – сглаживается лордоз или развивается кифотическая установка в отделе, а в ряде случаев в связи с переносом опоры на ногу непораженной стороны возникает и сколиотическая установка. В формировании этих изменений принимают участие и многосуставные мышцы спины, и мелкие межсегментарные мышцы. На определенном этапе эти компенсаторные механизмы оказываются достаточными. Однако при длительности тонического напряжения мышц в них развиваются дистрофические изменения. Кроме того, в связи с формированием патологического рефлекторного кольца мышечное напряжение из саногенетического механизма превращается в свою противоположность – патологическую контрактуру. В итоге изменяются нагрузки не только на мышцы позвоночника, но и на функционирующие в новых условиях мышцы конечностей, что приводит к миоадаптивным позным и викарным миодистоническим и миодистрофическим изменениям в них (Веселовский В. П.; Попелянский Я. Ю.; Иваничев Г. А. и др.). В связи с дистоническими и дистрофическими изменениями мышцы становятся источником патологической афферентации, адресованной к тем же сегментам спинного мозга, которые иннервируют пораженные ПДС, а также к полисегментарному интернейрональному аппарату при вовлечении в процесс мышц всего позвоночника и конечностей (рис. 124). В таких мышцах затем появляются уплотненные тяжи, так называемые миофасциальные триггерные точки.

Рис. 124.Основные механизмы рефлекторного мышечно-тонического воздействия рецепторов в области межпозвонкового диска на мышцы позвоночника и мышцы конечностей: 1 – головной мозг; 2 – спинной мозг; 3 – мышцы позвоночника; 4 – мышцы конечности (Я. Ю. Попелянский)

Массаж при остеохондрозе шейного отдела позвоночника

Выраженность боли бывает трех степеней (Веселовский В. П.):

•I степень – боль возникает при максимальных по объему и силе движениях в позвоночнике.

•II степень – боль успокаивается лишь в определенном положении позвоночника.

•III степень – боль постоянная.

В статусе пациента отмечается скованность шейного отдела, вынужденное положение головы, болезненность зон нейрофиброза (при давности процесса).

Описанные шейный симптомокомплекс относится к синдромам вертебральным. Церебральные, спинальные, пекторальные и брахиальные определяют как экстравертебральные синдромы. Они могут быть компрессионными, рефлекторными или миоадаптивными (постуральными и викарными).

Задачи массажа: улучшение лимфо– и кровообращения в области мышц шеи, спины и верхней конечности, снижение болевых ощущений, укрепление гипотрофичных мышц руки, повышение тонуса в мышцах шеи и спины.

Массажу подлежат: верхняя конечность на стороне поражения, при двустороннем процессе – обе руки (включая плечевой пояс) с охватом мышц задней поверхности шеи. При выраженных болях в грудной клетке рекомендуется массаж мышц груди.

План массажа: воздействие на паравертебральные зоны верхнегрудных Тh6–Тh1 и нижнешейных С7‑С3 позвонков и рефлексогенные зоны грудной клетки. Массаж верхней конечности, межлопаточных областей, межреберных промежутков, грудино-ключично-сосцевидных мышц и больших грудных мышц. Сотрясение грудной клетки. Избирательный массаж в зоне триггерных точек в паравертебральной области и межостистых промежутках шеи, межлопаточной области, в области периартикулярных тканей плечевых суставов, надключичных зон трапециевидных мышц (рис. 125 на с. 236).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу