Употребление театральных масок в средние века перешло в Италию для театральных пантомим и так называемой итальянской комедии.

Маска Полишинеля

Так, маска Полишинеля – весьма древняя и ведет начало от ателланских игр (II век до н.э.); к ней у углов рта первоначально прикреплялись бубенчики. С XVI века эта маска, видоизмененная, переходит во Францию вместе с характерными масками, обозначавшими типы лакеев.

При годовых празднествах в честь шутов, происходивших в церквах, были в ходу маски, отличавшиеся безобразием.

В молодости Людовик XIV охотно принимал участие в придворных балетах, но являлся замаскированным. Позже этот обычай распространился и на балетных танцовщиков вообще, которые с масками расстались лишь в 1772 году.

В Италии в XVIII столетии и начале XIX маскировались все, не исключая священнослужителей, являвшихся под покровом масок деятельными участниками карнавала и посетителями театров и концертов.

Во все времена и во всех странах маска, надеваемая на общественных празднествах, пользовалась неприкосновенностью и давала право на нетерпимую при других условиях фамильярность речи. Во Франции лицам, допущенным на бал под маской, обычай разрешал приглашать на танцы незамаскированных, будь то даже члены царствующего дома.

Замаскированным воспрещалось носить оружие и палки, рядиться в неприличные костюмы, наносить прохожим оскорбления или произносить непристойные речи.

К концу XIX века маски на Западе употреблялись почти исключительно во время карнавала. Во Франции обычай этот регулировался указом короля 1835 года. Несмотря на то что в Европе маски начали выходить из употребления уже в XVII веке, они изредка применялись и в театральных постановках XX века.

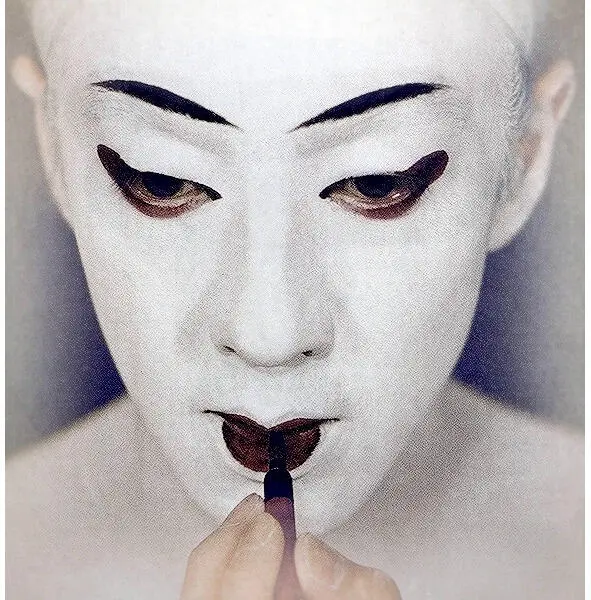

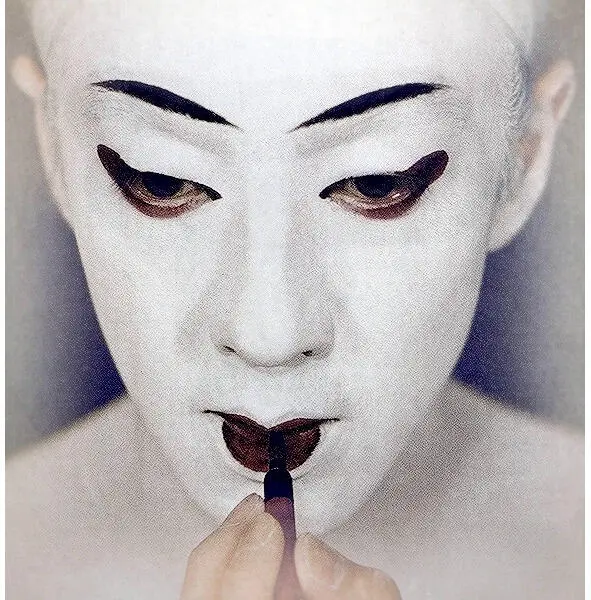

Грим театра кабуки

На смену масок, которые легко распознавались, пришел сложный грим. Особенную важность он приобрел в киноискусстве.

Современный грим преобразует человеческое лицо до неузнаваемости. Маски же в традиционном понимании могли использоваться только в сюжетах о масках, например в «Человеке в железной маске».

Театральные маски имели также распространение в традиционных азиатских театрах (раслила и рамлила в Индии, театр топенг в Индонезии, театр но в Японии), к XX веку часто (катхакали в Индии, кабуки в Японии) заменяясь маскообразным гримом.

Сложный грим театра кабуки в Японии скрывает все лицо и совместно с костюмом имеет большую символическую нагрузку. Иногда он изменяется во время театрального действа, когда актер незаметно для зрителей наносит дополнительные линии на свое лицо.

Выводы и обобщения

Благодаря своей зрелищности маски удовлетворяли потребность в смехе и карнавальности. Совместный смех является действенным фактором социализации, коммуникативности, а карнавал – культурным бунтом против всех условностей.

Таким образом, маска – символ единения людей, способный вывести их за пределы морали в рамках театрального действа – возникла в результате потребности совместно приподняться над нормой общественной жизни.

По мере возникновения социальных, религиозных и мистических типажей являлись и соответствующие им маски для их театрализации, высмеивания и моделирования возможных диалогов.

Исчезали государства и культуры, но маски сохранялись, способствуя удовлетворению глубинных потребностей человека в самопознании и развитии общественных отношений через воплощение архетипа Трикстера – демонически-комического дублера культурного героя, наделенного чертами плута, озорника – божества, духа, человека или антропоморфного животного, не подчиняющегося общим правилам поведения.

Замаскированный же актер всегда присутствовал в театральном действе как самостоятельный герой, а когда возбуждал неудовольствие зрителей, его заставляли снять на сцене маску.

Маскировка королей и священников в театре и на балах порождала и отражала мировоззрение, в котором жизнь воспринималась как театр, а человеческое лицо – маска героя, за которой есть истинное лицо, но его не выгодно демонстрировать в настоящий момент.

Маска пользовалась неприкосновенностью и давала право на нетерпимую при других условиях фамильярность.

Читать дальше