1 ...7 8 9 11 12 13 ...62

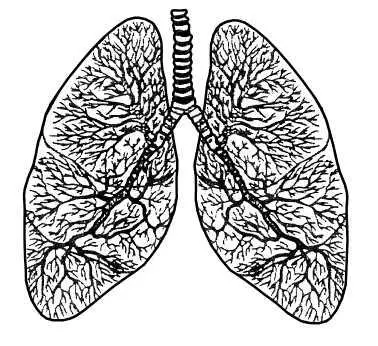

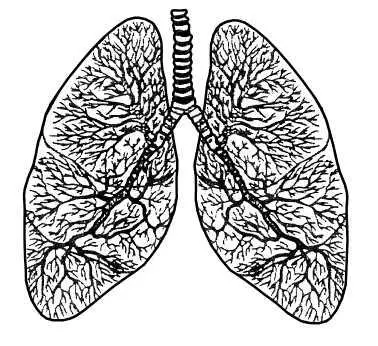

Итак, после такого подробного экскурса в функциональные возможности активных дыхательных движений диафрагмы следует однозначный вывод – обеспечивать газообмен в легких следует обязательно с применением диафрагменного дыхания. Но это совершенно не значит, что дыхательные движения грудной клетки нельзя использовать. Нужно непременно и регулярно использовать в процессе дыхания все существующие в человеческом теле мышцы. Все, что создано Богом и природой в нашем организме, должно энергично и эффективно работать. Следовательно, в каждом дыхательном цикле будет полностью задействовано и грудное и брюшное (диафрагменное) дыхание. Но о конкретных технологиях дыхания с полным задействованием всех дыхательных мышц и при максимальном использовании объема легких мы поговорим в разделе посвященном конкретным техникам дыхательных упражнений.

Обратимся к еще одному важному вопросу, возникающему у нас практически ежедневно. Это вопрос «свежести воздуха». Подавляющее количество людей почему – то уверены, что это ощущение всегда обусловлено повышенным содержанием в нем кислорода. А вот «не свежий», спертый воздух в душном помещении якобы содержит меньше кислорода. Между тем, по законам физики содержание кислорода в центре березовой рощи и в многолюдном и тесном, «закупоренном» помещении будет практически одинаковым. Только вот в первом случае человек будет ощущать легкость и комфортность дыхания, а во втором – испытывать состояние резкого дыхательного дискомфорта и «тяжести» воздуха, вплоть до признаков легкого удушья. Ответ на вопрос о причинах такого разительного различия ощущений человека в среде с одинаковым содержанием кислорода будет в следующем. Легкость и комфортность дыхания человека обеспечивается в состояниях, когда воздух:

1. Содержит очень мало пыли, то есть взвешенных механических частиц «естественного» происхождения, поднятых порывами воздуха с поверхности почвы, либо пола и мебели давно не подвергавшегося влажной уборке помещения.

2. Не имеет взвешенных частиц и различных вредных химических примесей техногенного происхождения (выхлопные газы автотранспорта, дым котельных и металлургических предприятий, выбросы различных химических, нефтеперерабатывающих производств, испарения средств бытовой химии и неустойчивых полимерных покрытий и пр.)

3. Не имеет массового содержания окислов азота, которые аккумулируются в закрытых объемах с массовым и длительным скоплением людей в условиях плохой вентиляции, а также в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания и пр.

4. Содержит в своем составе большое количество отрицательно заряженных ионов кислорода.

На содержании последней позиции стоит остановиться подробнее. Отрицательные ионы кислорода имеют очень интересные и крайне полезные для человека свойства. Прежде всего, надо сказать, что это молекулы кислорода с одним лишним электроном на орбите. Лишний электрон на орбите молекулы придает ей свойства носителя электрической энергии, которая достаточно легко усваивается при контакте воздуха насыщенного такими частицами с поверхностями кожи или легких.

Ионизацией воздуха занимались еще католические монахи эпохи возрождения, пытаясь таким способом повышать урожайность посевов монастырских сельхозкультур и даже исцелять болезни. Бенджамин Франклин (это тот человек, что изображен на 100-долларовой купюре США) также пробовал лечить электричеством. Но экспериментаторы и естествоиспытатели прошлых столетий не знали самого главного – нашему организму нужно не всякое электричество, а только отрицательно заряженное. А вот положительные заряды крайне вредны. И даже опасны для здоровья и жизни.

Впервые серьезную роль отрицательных аэроионов воздуха в процессах протекания жизненных процессов обосновал сподвижник Циолковского великий русский биофизик Александр Леонидович Чижевский. Это было в 20-е годы в СССР (Рис. 2.1.). Именно ему принадлежит честь открытия в 1919 г. биологического и физиологического действия электрических зарядов воздушной среды – атмосферных аэроионов. Оказалось, что аэроионы отрицательной полярности сдвигают все функции живых организмов в благоприятную сторону, а аэроионы положительной часто влияют неблагоприятно. В тридцатые годы в ряде оригинальных экспериментов ученый окончательно и убедительно доказал, что в воздухе есть великое нечто – аэроионы. Не зря его заслуги были отмечены одной из высших наград страны – премией Совнаркома за номером 2, а потом ученого даже выдвигали на соискание нобелевской премии в области физики.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу