Другая особенность касается высоты межпозвоночных дисков. Принято считать, что высота поясничных дисков нарастает сверху вниз. В норме высота последнего диска почти в 75 % случаев меньше высоты предыдущего, примерно в 1 5 % равна ей и только в 7–1 0 % случаев больше высоты остальных дисков.

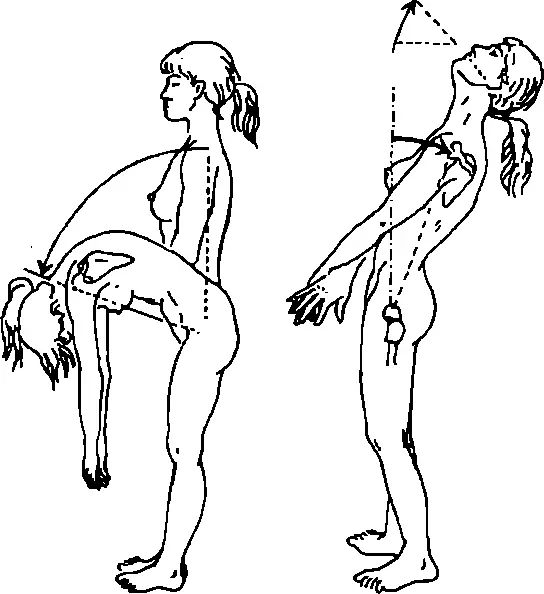

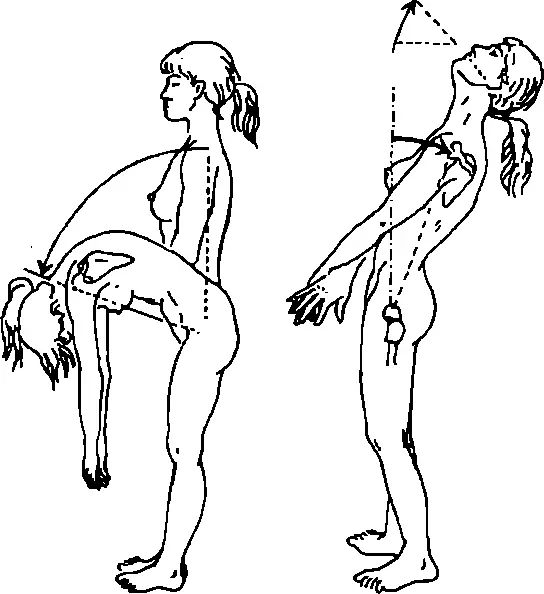

В идеале развитие всех анатомических элементов позвоночного сегмента должно происходить гармонично, они должны соответствовать друг другу. К примеру, длина связок должна быть такой, чтобы не допускать перерастяжения диска и повреждения отростков при различных движениях позвоночника. Однако, увы, такая гармония наблюдается редко (рис 10).

Так, длина связок может допускать движения большего объема, чем позволяет эластичность диска, что приводит к его перенапряжению. В этих случаях при форсированных движениях в ткани диска могут возникать травмы, вплоть до его разрывов и вывихов.

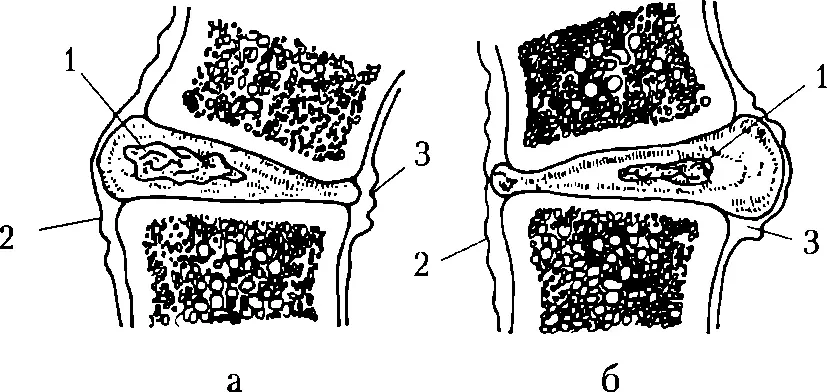

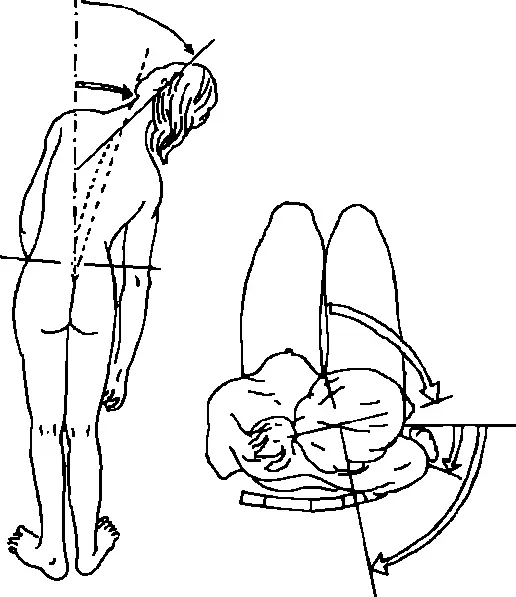

От взаимоотношений и взаимосоответствия элементов позвоночного сегмента зависит и его подвижность. Неполное соответствие всех элементов позвоночного сегмента предрасполагает к травмам и перегрузкам этих элементов. Если высота диска достаточно велика, а длина связки мала, то при форсированных движениях, особенно с нагрузкой, достаточно эластичный диск, перемещаясь в выпуклую сторон) 7, может полностью натянуть переднюю или заднюю продольную связку. А если усилие достаточно велико, то и оторвать ее от места прикрепления к телу позвонка (рис. 11).

Рис. 10. Возможные варианты изгибов и вращений позвоночного столба в норме. Размер движений между двумя соседними позвонками очень мал, однако сумма небольших амплитуд позволяет осуществлять достаточно большие движения в пространстве

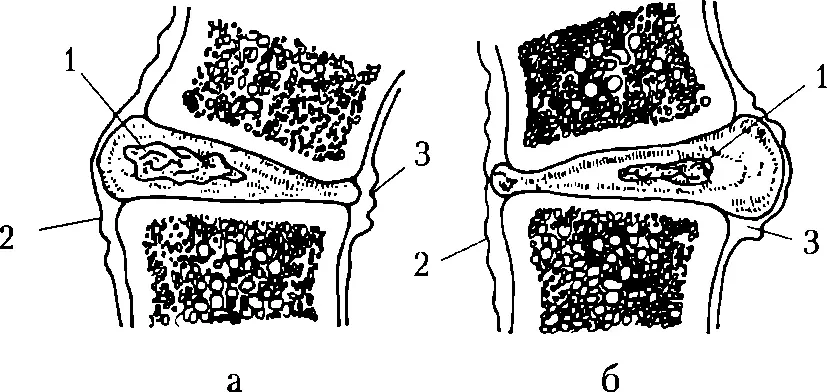

Рис. 11. Отрыв передней продольной связки от тела позвонка (а) и образование остеофита на месте отрыва (б) (схема):

1 – место отрыва передней продольной связки; 2 – костеобразование на месте отрыва связки

У молодого человека диск может выпячиваться за счет своей эластичности, оставаясь при этом неповрежденным. В месте отрыва передняя продольная связка начинает продуцировать кость.

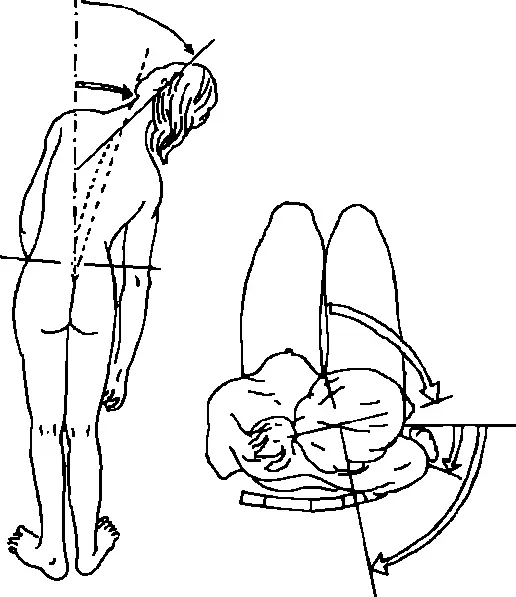

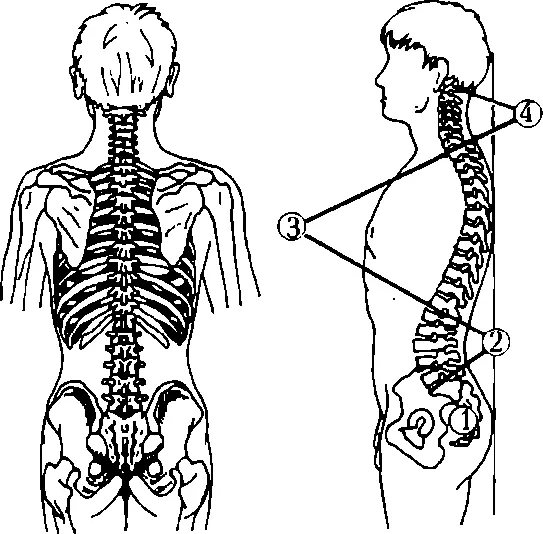

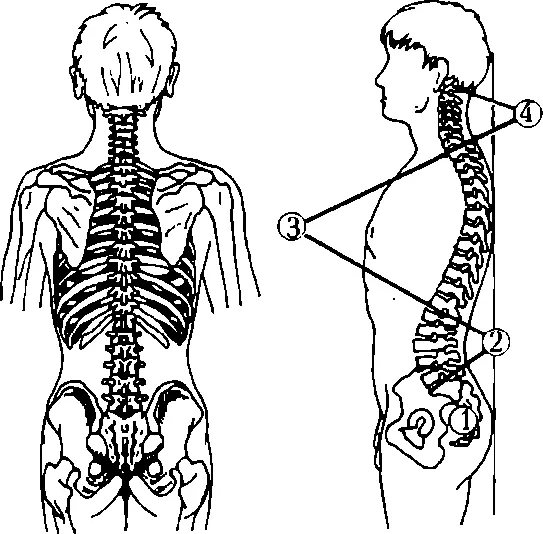

Теперь поговорим о распределении нагрузок в нормальном и деформированном позвоночнике. Позвоночный столб создает опору для шеи, головы и туловища, поэтому его естественная S?образная форма представляет собой как бы пружину, компонентами которой являются позвонки. Полностью сформированный позвоночный столб имеет физиологические изгибы вперед (шейный и поясничный лордозы) и назад (грудной и крестцовый кифозы) (рис. 12).

При этом шейный отдел поддерживает голову, поэтому она должна располагаться по возможности ближе к точке центра тяжести по вертикальной оси. Грудной отдел позвоночника, располагаясь больше кзади, создает таким образом пространство грудной полости для внутренних органов. Поясничный отдел позвоночника, выступая вперед в пространство брюшной полости, несет основную массу верхней части тела.

Рассматривая позвоночный столб с позиций биомеханики, его можно рассматривать как сложную двигательную цепь с большим числом степеней свободы, а учитывая наличие физиологических изгибов – как плоскую пружину, выполняющую роль амортизатора нагрузок движений. Эта плоская пружина становится видна при профильном исследовании позвоночника, который имеет четыре физиологических искривления, два из которых вершинами направлены кпереди (шейный и поясничный) и два – кзади (грудной и крестцово-копчиковый).

Рис. 12. Позвоночный столб – вид сзади и сбоку (естественные функциональные изгибы): 1 – крестцовый кифоз; 2 – поясничный лордоз; 3 – грудной кифоз; 4 – шейный лордоз

Такая установка нехарактерна для детского возраста. Формирование изгибов начинается у ребенка вместе с удерживанием головы в положении сидя (шейный изгиб) и заканчивается в период, когда он начинает ходить. По мнению многих исследователей, полное, окончательное закрепление сформированных физиологических искривлений заканчивается к шести-семи годам жизни.

Читать дальше