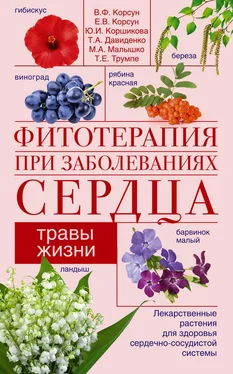

1 ...5 6 7 9 10 11 ...170 Тахиаритмию описывали как «трясение сердечное», «биение сердечное». Наши предки не знали таких наименований сердечно-сосудистых болезней, как стенокардия, инфаркт миокарда, миокардит, гипертоническая болезнь. Эти названия появились в XX веке. До этого мы встречаем «при тяжести в груди и биениях сердца», «колотье в сердце», «трепетание сердца» и т. п. Болезни сердечно-сосудистой системы в целом наши предки называли «сердечной болезнию» или «немочью сердечной».

Область «серца» народными информаторами конца XIX – начала XX века описывалась как эпигастральная область «под ложечкой» – как область средняя, срединная, посередке. Возможно, это относится и к доступным нам народным (непереводным с польского, немецкого и других языков) травникам. Поэтому цитируемый материал, где упоминается сердце, боль, тяжесть в сердце, может в равной степени относиться к гастритам и дуоденитам. Использование противовоспалительных желудочных растений при «болезнях сердца» мы встречаем нередко. В травнике конца XVIII века, опубликованном в сборнике «Отреченное чтение в Росси XVII–XVIII веков» (2002), в описании травы сомотой читаем, что эта трава «добра в молоке или в уксусе» и «чистит сердце». Все-таки это близко к теме очищения желудка (при переедании, несварении, повышенном слизеобразовании). Там же встречаем: «Есть трава девитисил, у кого сердце болит – корень толчен мелко и смешен с пресным медом подобно мази, и то пристоит, от того кашель уймется» (Отреченное чтение, 2002).

В Ботаническом словаре Анненкова (1878) упоминаются народные названия «сердечная трава» (фиалка собачья, вероника дубравная, белозор болотный, брусника, зимолюбка зонтичная, очанка лекарственная, пустырник сердечный, ирис касатик, ястребиночка зонтиковая, золототысячник, лебеда, купена и др.), «сердешна трава» (чина весенняя), «сердечный корень» (молочай чины, горец живородящий, лапчатка прямостоячая, грушанка круглолистная). Многие из этих трав – действительно укрепляющие сердце, а многие – вяжущие, помогающие при поносах – «слабом желудке».

Русский бытописатель М. Забылин перечисляет среди детских «магических болезней» и «сердцевой родимец»: «Родимцы» назывались по тем частям тела, которые болели у ребенка: родимец «пуповой, сердцевой, внутряной, суставной, жиленой, костяной, ручной, глазной, ревун, говорун» (Забылин М., 1880).

Сибиревед-этнограф и публицист Алексей Макаренко в «Материалах по народной медицине Ужурской волости» (современный Ужурский район Красноярского края) пишет о «кумушке на серце» (изнуряющей «ходячей» болезни, имеющей «личину женщины, сразу бросающейся в глаза плохой одежонкой и старческим безобразием лица»): «Она сказывается в общем недомогании, беспрерывно ежедневном давлении, ощущаемом под ложечкой и едва заметном лихорадочном состоянии. Действие ее скрытое, внутреннее и плохо различимое, но длительное и изнуряющее. При кумушке на сердце лечатся главным образом травами, так дают пить настойки зеленой полыни, трое листки и горькой травы» (Макаренко А., 1898).

Поэтому выделение перспективных сердечных растений и массы трав, упоминаемых в русской народной медицине в контексте лечения «сердца», представляет определенные трудности.

Это касается и исторических описаний болезней выдающихся людей. В частности, известно, что князь Дмитрий Донской скончался в возрасте 39 лет, будучи совершенно здоровым. Накануне смерти, а это был 1389 год, он «разболелся и прискорбен бысть вельми, потом же легчае бысть ему; и паке впаде в большую болезнь и стенание прииде к сердцу его, яко торгати внутренем его, и уже приближися к смерти душа». Возможно, причиной смерти стал инфаркт миокарда, а возможно, и нет.

В 1620 году царь Михаил Федорович учредил специальный Аптекарский приказ, который ведал сбором трав и всем врачебным делом России. В Аптекарский приказ поступали как местные травы, коренья, так и иноземные. В 1638 году возвращавшемуся из Монголии русскому посланнику Старкову в подарок царю Алтын-ханом было послано «китайское зелье» – 4 пуда чая. Чай использовался как лекарство. В одной из древних летописей сообщалось, что «чай усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не дозволяет поселяться лености, облегчает и освежает тело и проясняет восприимчивость». Чай сравнительно быстро вошел в обиход знати, а затем и простого люда. Россия стала ввозить огромное количество чая через всю Сибирь караванным путем.

В 1654 году в Москве был произведен первый набор учащихся во вновь созданную медицинскую школу, где готовились русские врачи и аптекари, знавшие лекарственные травы и способы приготовления из них лечебных настоев и водок. По-видимому, один из выпускников такой школы, прикомандированный к якутскому воеводе, служилый человек Семен Епишев, высылая в 1674 году коллекцию трав царю Алексею Михайловичу, в своей челобитной писал: «А около, государь, Якутского (острога) лекарственные травы: бронец черный и красный и воронец, изгоны, излюдены, жабные и разные травы по Лене не близко, и посторонним рекам, на Собачьей, у моря многие; а таких, великий государь, лекарственных трав, которые растут по тем местам Сибири, в твоих государевых русских городах нет».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Елена Корсун - Фитотерапия для детей. Травы жизни [litres]](/books/389272/elena-korsun-fitoterapiya-dlya-detej-travy-zhizni-l-thumb.webp)