Техника построена на принципе «напряжение-расслабление», поэтому без участия больного просто невозможна. Сначала пациенту необходимо напрячь нужную мышцу, после чего наступает непродолжительная фаза расслабления, которая и используется для лечения. В качестве примера применения этой техники можно рассмотреть снятие напряжения грудного отдела позвоночника.

Когда один из позвонков грудного отдела позвоночника блокирован и его подвижность ограничена, то окружающие его мышцы пытаются его защитить, болезненно напрягаясь. Появляться боль в позвоночнике во время наклонов в сторону, поворотов влево, а также при сгибании ног в коленях. Движение, направленное в правую сторону, как правило, не причиняет никаких неудобств.

Больного усаживают на кушетку и поворачивают влево и немного вперед, при этом остеопат должен своими пальцами чувствовать барьер позвонка, не допуская положения, вызывающего у пациента боль. В такой позе мышцы больного напрягаются в направлении, свободном от ограничения, то есть в правую сторону. После напряжения (продолжительность примерно 3 секунды) наступает непродолжительное расслабление мышц, во время которого остеопат может вправить тело позвонка.

Эта техника часто применяется при болях в спине, связанных с неправильным положением позвонков, при нарушениях осанки, сколиозах, мышечных спазмах и т. п.

2.3. Остеопатические техники артикуляции

Артикуляционными техниками называются манипуляции на суставах. Чаще всего они используются для лечения позвоночника, таза, ребер, грудины и конечностей, причем только тогда, когда нарушения движения суставов еще обратимы.

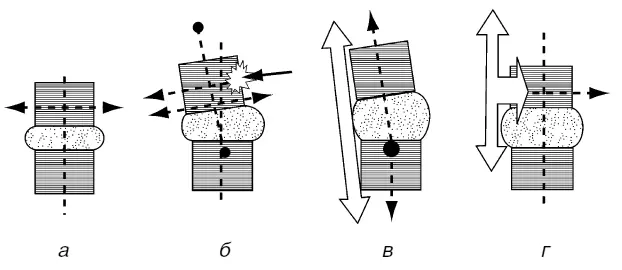

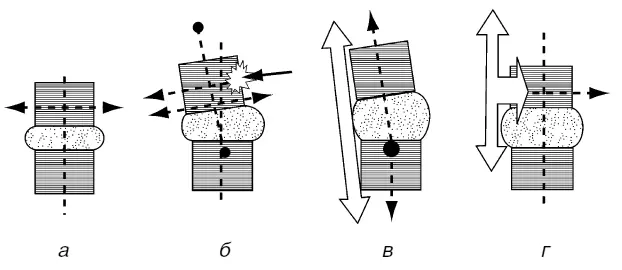

При искажении правильного анатомического положения сустава (рис. 1, а ), нарушается его функция (рис. 1, б ). При этом рождается новая нездоровая механика сустава, в первую очередь нарушается параллельное вектору травмы и противоложное его направлению движение. Значит, задачей остеопата является возобновление анатомической подвижности в суставе, что можно сделать, восстановив правильное соотношение. К сожалению, суставную блокаду невозможно снять простым параллельным и противоположным вектору травме действием. Именно поэтому, сначала осуществляется вытяжка (тракция) вдоль нейтральной оси (рис 1, в ), причем эта ось проходит по болезненной нейтрали. Затем постепенно тракционное усилие переводит патологическую нейтраль в нормальное положение (рис 1, г ).

Рис. 1.Механизм восстановления нормального соотношения в суставе

( а – нормальное соотношение в суставе, б – соотношение в суставе после травмы, в – соотношение в суставе после тракции, г – восстановление нормального соотношения в суставе

Сейчас все артикуляционные техники подразделяются на две большие группы:

• высокоскоростные и малоамплитудные;

• низкоскоростные и высокоамплитудные .

В первом случае манипуляции производятся со сравнительно высокой скоростью, но при минимальном объеме движений. Часто в процессе процедуры возникает акустический феномен, так называемый « щелчок », который не является показателем лечебного эффекта вправления, а вызван похрустыванием жидкости, находящейся в суставах.

Высокоскоростные и малоамплитудныетехники очень травматичны , особенно, когда их применяет непрофессионал, поэтому требуют МАКСИМАЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ. Даже опытные остеопаты иногда остерегаются их применять и обращаются к более мягким методам.

Низкоскоростные и высокоамплитудные, или мобилизационные техники заключаются в увеличении объема движения с очень низкой угловой скоростью.

2.4. Мягкотканевые техники

Этот тип техник был создан основателем остеопатии Э. Т. Стиллом и видоизменен его учеником Джоном Мартином Литтлджоном, который создал первую в Европе школу остеопатии – Лондонскую школу. Считается, что без освоения мягкотканевых техник невозможно выполнение более сложных приемов.

В отличие от массажа мягкотканевые техники предполагают высокую чувствительность рук остеопата. Специалист не просто разминает мышцы, а ищет такие нарушения, как спазм, напряжение, ограничение подвижности, нарушение кровоснабжения, отек ткани, более того, ищет пути преодоления данных расстройств. В первую очередь нормализуется тонус, напряжение и внутреннее давление в тканях. Это достигается путем легкого давления, перпендикулярного воздействия относительно вектора хода мышечных волокон, изменения сухожильных путей, затрагивания фасциальной оболочки мышцы. Опытный остеопат, выбирая определенный ритм и амплитуду своих движений, достигает желаемого результата: расслабление, торможение или, наоборот, стимуляция тканей. При этом воздействие возможно как на поверхностные, так и на глубокие структуры.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу