По результатам некоторых исследований, стала известна способность микоплазм и уреа плазм вызывать мутации и уродства у плода.

Инфицирование этими возбудителями может привести у беременных к преждевременному излитию околоплодных вод, дискоординированной и слабой родовой деятельности, к развитию хорионамнионита, нарушениям инволюции матки в послеродовом периоде, заживления швов на промежности и во влагалище. В результате инфицирования микоплазмами и уреаплазмами у новорожденных развиваются острые пневмонии, хронические заболевания легких с бронхолегочной дисплазией, хронические тонзиллиты, аденоидиты, менингиты, болезнь гиалиновых мембран, конъюнктивиты, в тяжелом случае – сепсис.

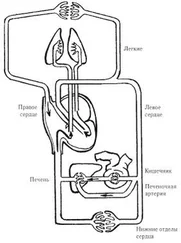

Чаще заражение происходит половым путем, может осуществиться внутриутробно или при прохождении плода по инфицированным родовым путям женщины. Возможен занос возбудителей из отдаленных очагов инфекции в различные органы и ткани с током крови. Поражение верхних отделов половой системы происходит благодаря способности сперматозоидов и некоторых микроорганизмов (трихомонад, гонококков) транспортировать на себе микоплазмы и уреаплазмы. Инкубационный период заболевания длится от 3 до 5 недель.

Клиническая картина.Микоплазмы и уреаплазмы вызывают развитие уретрита, вагинита, цистита, сальпингита, эндометрита.

Первоначально происходит поражение нижних отделов полового тракта (чаще – шейки матки) с появлением эндоцервицита. Развитие эндоцервицита, эктопии и других патологических состояний шейки матки считается одним из основных условий, способствующих персистенции и рецидивированию микоплазменной и уреаплазменной инфекций.

Клинические проявления воспалительных процессов мочеполовых органов, вызванных микоплазмами и уреаплазмами, не имеют специфических признаков и мало отличаются от воспалительных заболеваний другой этиологии.

Основными являются жалобы на боли и жжение в области половых органов, слизисто-гнойные выделения из половых путей, учащенное мочеиспускание, болезненность и рези при нем. При присоединении сальпингоофорита и эндометрита появляются ноющие боли в нижних отделах живота. В большинстве случаев микоплазменная и уреаплазменная инфекции протекают бессимптомно, что приводит к формированию хронического воспалительного процесса.

При вагинальном осмотре отмечают отечность влагалищной части шейки матки, ее покраснение. При наличии эндоцервицита наблюдают покраснение вокруг наружного отверстия цервикального канала.

Диагностика.Для диагностики микоплазмоза и уреаплазмоза необходимы следующие исследования.

1. Анализ анамнестических данных: возраст пациентки, наличие других заболеваний, передающихся половым путем (в том числе в прошлом), возраст 1-го сексуального контакта, количество половых партнеров, состояние их здоровья, применяемый метод контрацепции. Акушерско-гинекологический анамнез у таких женщин нередко отягощен наличием хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов, бесплодием, невынашиванием беременности, высокой частотой инфицирования новорожденных.

2. Кольпоскопия: оцениваются состояние шейки матки и эффективность проводимого лечения.

3. Бактериоскопическое исследование влагалищных мазков, что позволяет установить микробов-ассоциантов, определить их принадлежность к анаэробным видам микроорганизмов или лактобактериям.

4. Цитологический анализ заключается в микроскопическом исследовании поверхностных слоев эпителиальных клеток. Для чего используют материал, полученный путем соскоба с цервикального канала, уретры. Соскоб производят со всех подозрительных участков. Определяют структуру и уровень развития поврежденных клеток и оценивают эффективность проводимой терапии.

5. Культуральное исследование: производят культивирование микроорганизмов на жидкой и твердой питательной средах. Материалом для посева служат отделяемое мочеполовых путей или соскоб со слизистых оболочек мочеполовых органов. Кроме того, в некоторых случаях для выявления микоплазм и уреаплазм используют мочу. Благодаря этому методу исследования определяют родовую и видовую принадлежности микроорганизмов, их чувствительность к антибиотикам. Результаты данного анализа бывают готовы через 7 – 10 дней.

6. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – новейший метод, принцип которого основан на неповторимости (уникальности) генетического аппарата возбудителей инфекционных заболеваний. При этом выявляют принадлежность возбудителя инфекционного заболевания к различным штаммам, биоварам, серотипам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу