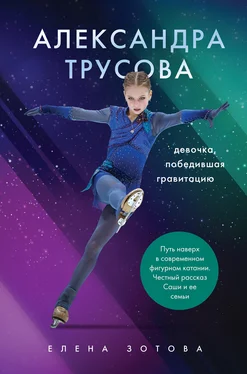

Конечно, интрига будет длиться как минимум до Олимпиады в Пекине в 2022 году. Но в одном я как автор книги уверена точно: впереди Александру ждет долгая и успешная жизнь в спорте. Тот материал, который удалось собрать и проанализировать, дает в этом стопроцентную уверенность. И вы, прочитав книгу и пройдя с Сашей путь от первых шагов до четырех квадов на Japan Open, возможно, разделите эту уверенность со мной.

Немного из истории фигурного катания

Фигурное катание как спортивная дисциплина появилось еще в XIX веке и вышло из модной забавы молодежи того времени – катания по замерзшему льду на коньках. Конечно, всегда находились отчаянные смельчаки, которым скучно было чинно скользить по кругу. Они соревновались в скорости, в нарезании коньком красивых узоров на льду, в перескакивании естественных препятствий. Коньки тоже видоизменялись, подстраиваясь под потребности лихачей. Два лезвия, которые изначально были придуманы для устойчивости, спортсмены заменяли одним, потому что так было проще выполнять трюки. На коньках появились зубцы для лучшего отталкивания и торможения. Это дало возможность делать прыжковые элементы с поворотом корпуса в воздухе. Сначала в половину оборота, потом и в один, полный оборот.

Посмотреть на трюки на льду собирались толпы зрителей, исполнители становились национальными героями, а новым прыжкам присваивали названия по фамилиям их «изобретателей». Так, аксель был назван в честь норвежца Акселя Паульсена, исполнившего впервые этот прыжок на соревнованиях в 1882 году. Лутц получил свое название благодаря австрийскому фигуристу Алоизу Лутцу, ну а еще один «именной» прыжок, сальхов, – назван в честь шведа Ульриха Сальхова.

Начало XX века ознаменовалось расцветом спортивного фигурного катания – было придумано множество основных элементов, которые и сейчас входят в арсенал фигуристов. Новый вид спорта получил свои правила и был признан официально в 1908 году, став олимпийским, а прыжки оказались одними из самых зрелищных элементов программ. Считалось, что эти элементы доступны лишь самым одаренным и талантливым спортсменам.

Уже тогда по способу выполнения прыжки разделили на две группы: реберные и зубцовые. Выделяют шесть основных прыжков: тулуп – toe loop (T), сальхов – salсhow (S), риттбергер – loop (Lo), флип – flip (F), лутц – lutz (Lz), aксель – axel (A), которые в наше время являются обязательными для изучения в секциях фигурного катания и входят в технический арсенал современных фигуристов. Более того, именно от сложности и чистоты исполнения «прыжкового набора» программы зависят оценки судей за технику, что и играет решающую роль в победе или проигрыше спортсмена на соревновании.

Среди прыжков в фигурном катании часто встречаются «именные»: аксель, сальхов, лутц, которые были названы в честь своих «изобретателей».

Но вернемся к развитию этого вида спорта.

В тридцатых годах прошлого столетия спортсмены-чемпионы научились исполнять почти все прыжковые элементы, кроме двойного акселя. О большем на тот момент и не помышляли, ведь даже два оборота вокруг своей оси в воздухе казались пределом человеческих возможностей и попранием всех законов физики.

Так продолжалось, пока на спортивном горизонте не загорелись две новые суперзвезды – американский фигурист Дик Баттон и его гениальный тренер Гус Ласси, который придумал революционную технику прыжков: «шаг в воздух», крутку с плотно прижатыми к корпусу руками и крепко скрещенными ногами. Эта поза позволяла лучше группироваться в воздухе и увеличивать скорость вращения. Именно идеи Гуса легли в основу прыжковой техники, которую используют до сих пор и по которой тренируются все фигуристы мира.

На зимней Олимпиаде в Санкт-Морице в 1948 году ученик тренера Дик Баттон произвел фурор, впервые в истории исполнив аксель в два (а фактически 2,5) оборота, а уже в 1952 году открыл новую эру фигурного катания, выполнив риттбергер в три оборота. Началась эпоха тройных прыжков. Спортсмены, взяв на вооружение технику Гуса Ласси, стали осваивать крутку в три оборота и в других прыжках – от тулупа до лутца, что сделало фигурное катание невероятно популярным и зрелищным видом спорта.

Но все это касалось лишь мужчин-одиночников. Долгое время считалось, что многооборотные прыжки – это силовые и крайне сложные элементы, недоступные женщинам. К тому же женская конституция и более слабая физическая подготовка не позволят девушкам повторить все те рекорды, которые показывали спортсмены-мужчины.

Читать дальше