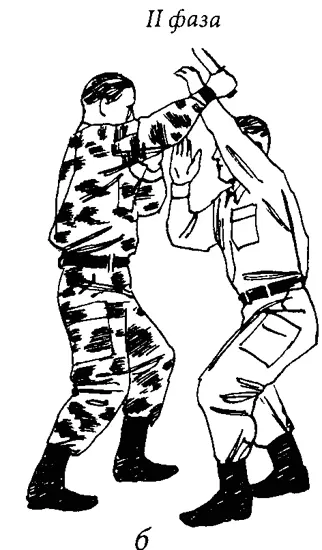

Левая рука продолжает развивать движение с прихватом вооруженной ножом руки у запястья с постепенным изменением траектории удара в более крутую (в сторону опорной ноги противника).

Продолжая разворачиваться вокруг своей оси назад — вправо, защищающийся приседает еще глубже, чем производит выведение из равновесия нападающего. Это обеспечивает скручивание опорной площадки противника. А правой рукой защищающийся прихватывает колено противника и воздействует на него круговым движением по естественному сгибу коленного сустава (рис. 58г). Этим нарушается опорность ноги и разрушается устойчивость всей биомеханической конструкции. Доводя воздействие на атакующую руку и колено противника до логического завершения, защищающий опрокидывает его на землю.

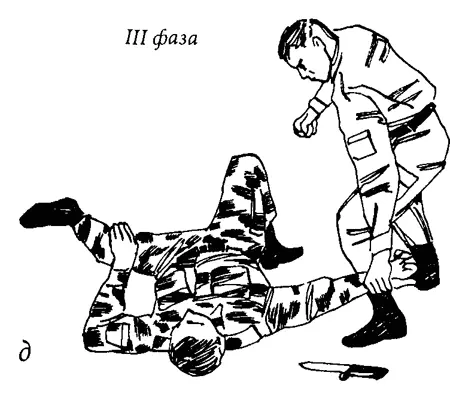

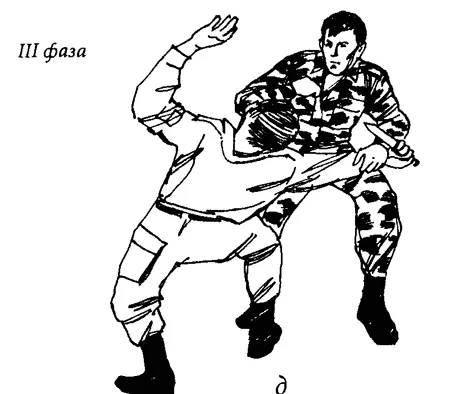

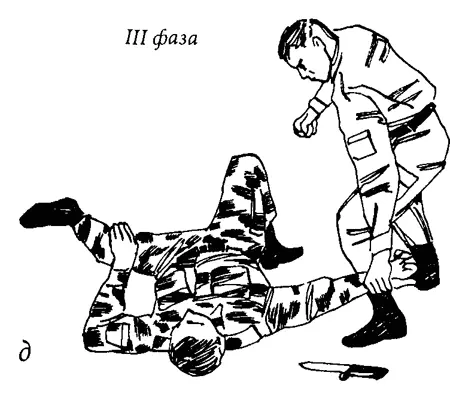

Финал: у упавшего противника либо забирается нож, либо он добивается (рис. 58д).

Рис. 58

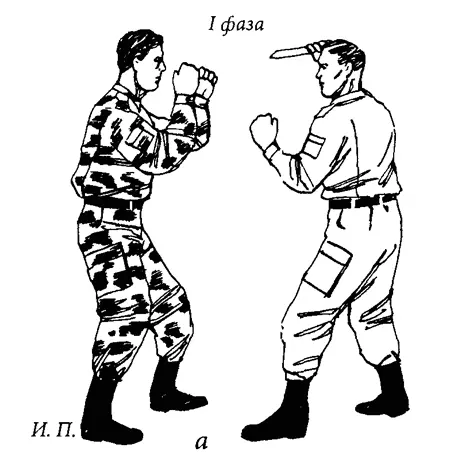

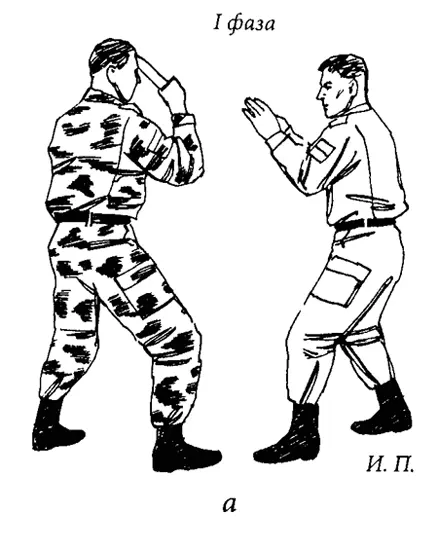

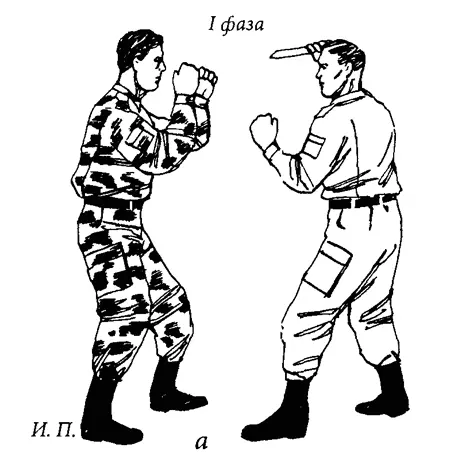

Пример 6 (рис. 59)

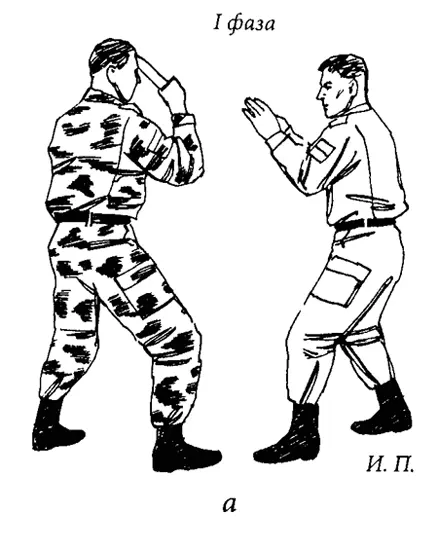

Ситуация: противник наносит удар ножом сверху, держа его хватом «от мизинца» (рис. 59а).

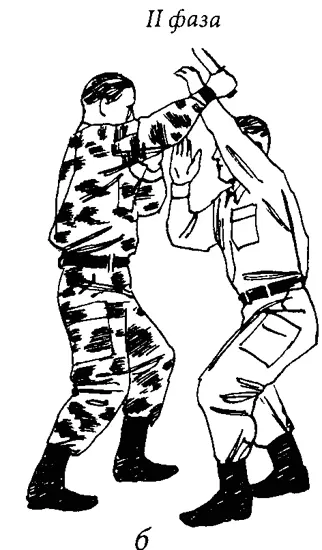

Решение: защищающийся из стойки с верхней рамкой (или ей подобной) встречает атакующую вооруженную ножом руку изнутри своей левой рукой в той же плоскости, совершая вращение в точке контакта сначала кистью и локтем к себе. Этим движением он уводит траекторию вооруженной руки вниз-кнаружи (рис. 59б).

Далее защищающийся проворачивает кисть и предплечье от себя. Угол этого вращения может быть более или менее выраженным в зависимости от траектории атаки, но в результате вращения должна быть достигнута следующая позиция: лезвие ножа должно плашмя лежать на предплечье защищающегося, а его кисть — плотно прилегать к запястью противника (рис. 59в).

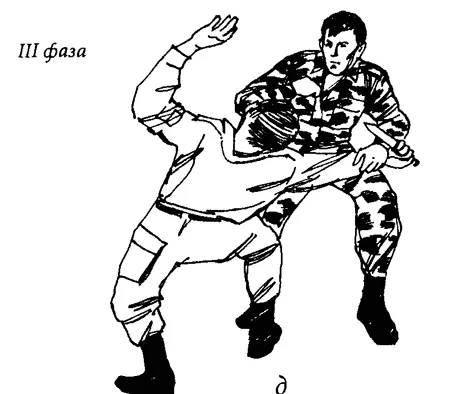

Одновременно движением таза назад — вниз — вправо защищающийся, продолжая разворачиваться лицом в сторону противника на от-шаге левой ногой назад, приседает и начинает увлекать вниз и в сторону нападающего, используя для управления им появившийся рычаг «своя левая рука — нож — правая рука противника» (рис. 59г).

Не останавливая начавшегося падения противника, защищающийся ускоряет его опрокидывание ударным воздействием или давлением правой руки в голову или шею (рис. 59д).

Финал: упавший противник добивается.

Рис. 59

13.3. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом (револьвером)

Пример 1 (рис. 60)

Ситуация: противник угрожает пистолетом с минимальной дистанции (дистанции, позволяющей захват вооруженной руки) (рис. 60а).

Решение: защищающийся, уходя с линии огня, делает шаг левой ногой вперед — влево, одновременно вращая корпус в направлении движения, добиваясь этим еще и сокращения дистанции. При этом происходит наложение кисти правой руки на оружие в зависимости от его типа (для револьвера — на ствол, для пистолета — на кисть руки противника ). Одновременно со смещением с линии огня захваченную руку с оружием вращательным движением в направлении «стволом снизу вверх — от себя — на противника, рукояткой к себе — вниз» вытягивают в направлении правого плеча защищающегося (рис. 60б — 60в). Таким образом, к моменту окончания этой фазы движения ствол пистолета направлен вверх, а рука противника вытянута до предела, что полностью «выключает» степени свободы в суставах захваченной конечности. Таким образом защищающийся начинает управлять движениями противника с оптимальными энергозатратами, используя правило механики: «чем больше длина рычага, тем меньше требуется усилий, чтобы с его помощью переместить тело».

Читать дальше