1.4. Травмы головного мозга

Любой читатель четко представляет, что человек, имеющий травму, или больной, никоим образом не может выполнить тот объем работы, который он выполняет, будучи здоровым.

Насколько будет меньше объем выполняемой им работы, зависит, в первую очередь, от характера травмы, ее локализации, степени нарушения функций организма.

Особую опасность представляют травмы головного мозга.

Силу любого удара можно оценить как

F = m а [Н],

где: m— масса [кг],

а— ускорение [м/сек 2].

Результаты проведенных исследований показали, что сила удара квалифицированного боксера составляет примерно 7000 Н (700 кгс), при этом 1000 Н сбрасывается на перчатку, работающую в этом случае как амортизатор, рассеивающий часть энергии удара. Удар такой силы, наносимый в любой участок тела, не может пройти бесследно. Наиболее опасным является прямой удар в нижнюю челюсть, удар в область виска, по затылку, сильные удары в область шеи, солнечное сплетение, область печени и сердца.

Удар по голове вызывает следующие явления. Кинетическая энергия переносится с места удара на череп, затем на спинномозговую жидкость и головной мозг, который движется в направлении от источника удара, в лобной области увеличивается пространство между мозгом и твердой мозговой оболочкой, внутренние вены натягиваются, а иногда и надрываются — возникает кровотечение под твердую мозговую оболочку. При внезапном торможении движения головы (например, при ударе головой о препятствие, при падении) головной мозг, по инерции продолжая движение, вследствие этого ударяется о затылочную кость и сжимается в области большого затылочного отверстия, и травмируется, происходит как минимум сотрясение мозга, т. е. возникает закрытая травма головного мозга.

Закрытой такая травма головного мозга называется потому, что при этом мягкие ткани и кости черепа остаются целыми или повреждены частично (ранение мягких тканей, трещины кости), но при этом как в мозге, так и во всем организме развиваются сложные патофизиологические процессы, нередко приводящие к нарушению мозгового кровообращения. Французский врач Петит классифицировал 3 формы закрытых повреждений мозга: сотрясение ( commotio ), ушиб ( contusio ) и сдавление ( compressio ), этой классификацией врачи пользуются уже более 200 лет.

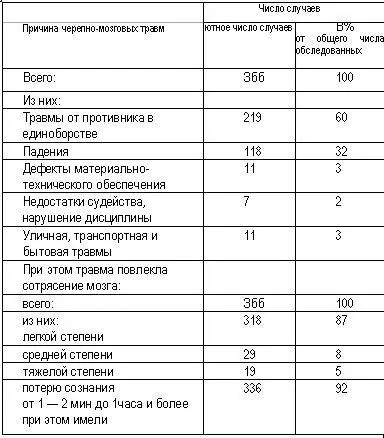

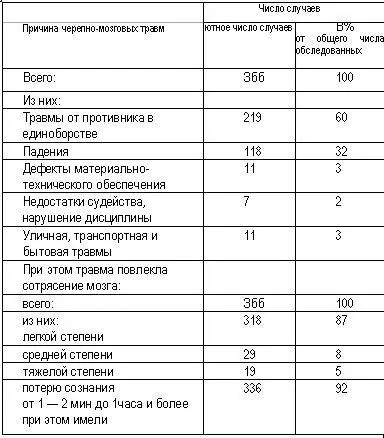

Так, анализ причин закрытых черепно-мозговых травм у спортсменов, проведенный профессором Готовцевым П. И. в 1981 г., представлен в таблице 1.

Таблица 1

Если опасность нокаута для здоровья понимается как руководителями занятий, так и занимающимися рукопашным боем, то опасностью для здоровья занимающегося так называемых несильных ударов, наносимых в голову в ходе тренировок, практически пренебрегают.

Однако следует отметить, что частые, казалось бы, несильные, удары по голове, не приводящие к нокауту или к нокдауну, могут вызвать внутричерепные кровоизлияния. Особенно типичны при занятиях боксом (рукопашным боем) субдуральные кровоизлияния, происходящие вследствие разрыва вен или мелких посттравматических аневризмов. Они прогрессируют, дают симптомы сдавления головного мозга. Иногда очаги размягчения или кровоизлияния, возникающие при ударах ц голову без потери сознания, подвергаются рубцеванию, при этом разрастается глиозная или соединительная ткань, образуются спайки, кисты, что нарушает нормальное ликворообразование.

Клиническими и экспериментальными исследованиями Ю.Л. Курако (1973,1979) установлено, что в остром периоде травмы наступает деформация стенок сосудов головного мозга (артериол, капилляров, венул), возникает нарушение венозного кровотока, одним из проявлений которого является расстройство функций стволовых и вегетативных образований. В полости черепа нарушаются нормальная венозная гемодинамика и ликвородинамика. В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы, особенно средней и тяжелой степени, наблюдаются нарушения психики и снижение интеллекта [Покалев Г. М., Трошин В. Д., 1977], поэтому еще Н. И. Пирогов считал, что нет ни одной травмы головного мозга (а любой удар по голове — всегда травма головного мозга), которую можно было бы считать легкой.

Из всего многообразия посттравматических симптомов [Готовцев П. И., 1963], наблюдающихся у спортсменов, следует выделить 4 клинических варианта посттравматических расстройств:

Читать дальше

![Оро Призывающий - Система Боевых Обещаний [СИ]](/books/385648/oro-prizyvayuchij-sistema-boevyh-obechanij-si-thumb.webp)