z=1

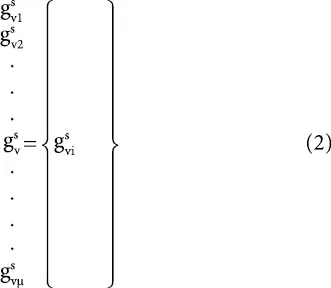

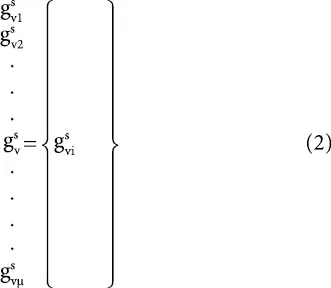

Таким образом, сумма весов всех дуг, исходящих из любой вершины x s vν, равна единице. Следовательно, для каждой задачи мы можем записать вектор столбец g s vвесовых коэффициентов всех выходящих из них дуг:

Из вектор-столбцов образуем матрицу:

Q sv= g s vν, (3)

где

1 ≤ v ≤ p, 1 ≤ ν ≤ v s, 0 ≤ s ≤ l

Введем вектор весовых коэффициентов значимости (важности) подцелей (задач) ранга.

P s= (P s 1, P s 2…, P s j…, P s vs),

0 ≤ P s 1≤ 1

vs

Σ P s j= 1 (4)

j=1

где

P s j– коэффициенты значимости j-й подцели (задачи, метода, способа) внутри v-го ранга.

Вектор весовых коэффициентов значимости задач (v+1) ранга будет определяться выражением:

P j s+1= Q svP s j, (5)

Считается, что коэффициент значимости для цели x всегда равен единице. С учетом этого, имея матрицы, которые получили название «цели-средства», можно в соответствии с выражением (5) определить значимости подцелей (задач, методов, способов) всех рангов.

Весовые коэффициенты могут быть определены известными методами экспертных оценок.

Достаточно просто реализуемым на практике является метод определения весовых коэффициентов задач, который обладает достаточно высокой универсальностью в смысле возможной области его применения.

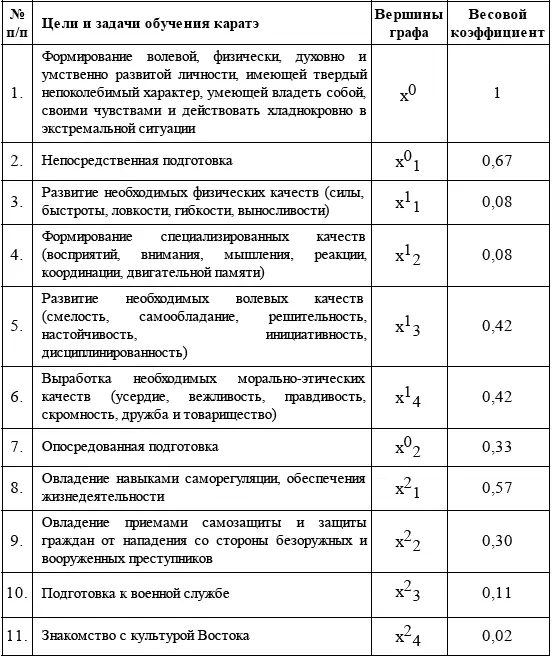

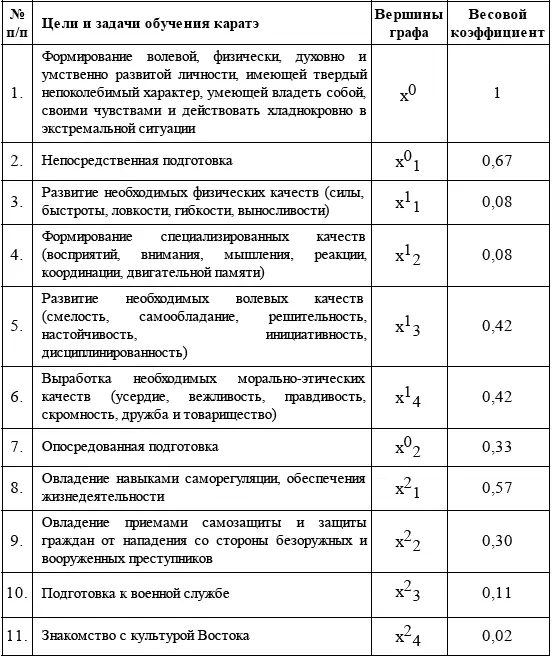

В соответствии с этим методом была проведена оценка весовых коэффициентов задач обучения каратэ. Результаты оценки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки весовых коэффициентов задач обучения каратэ

Анализ полученных результатов свидетельствует о следующем. При непосредственном обучении каратэ на первый план выходит развитие необходимых волевых и морально-этических качеств (Р 1 3= Р 1 4= 0,42), а на второй – физических и специализированных качеств (Р 1 1= Р 1 2= 0,08).

Овладение навыками саморегуляции и обеспечения жизнедеятельности в процессе занятий каратэ (Р 2 1= 0,47) выше по сравнению с овладением приемами самозащиты и защиты граждан от нападения со стороны безоружных и вооруженных преступников (Р 2 2= 0,30), подготовкой к военной службе (Р 2 3= 0,11) и знакомством с культурой Востока (Р 2 4= 0,02).

В целом следует отметить, что данные результаты оценки весовых коэффициентов задач обучения каратэ являются осредненными и будут меняться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого из обучаемых, их пожеланий, приоритетов со стороны организаций для которых организуется обучение, этапов обучения и т. д.

2. Оценка эффективности обучения каратэ

Одной из проблем обучения каратэ является противоречие между тем, что закладывается в программу обучения, и оценкой эффективности обучения. Так, в некоторых школах эффективность обучения оценивается по количеству подготовленных в них черных поясов. В других школах критерием эффективности является количество завоеванных наград на всевозможных турнирах и первенствах. Некоторые школы оценивают эффективность своей работы в матчевых встречах с представителями других школ и стилей. Однако, на наш взгляд, все эти критерии не позволяют оценить эффективность достижения цели каратэ, которая заключается, как отмечал патриарх современного каратэ Ф. Гитин, «не в победе или поражении, а в совершенствовании характеров занимающихся».

Именно из-за неправильной оценки эффективности обучения каратэ во всем мире стремительно растет число «черных поясов на уровне белого», получают распространение всевозможные школы, в которых гарантируется получение звания мастера каратэ после трех месяцев занятий, подготовка чемпионов мира за год занятий и т. п. Отсюда и организация всевозможных турниров с различными правилами определения победителей (даже учитывая правильность акцентированного крика!), ничего общего с истинным боевым искусством не имеющих.

В связи с этим предлагается эффективность обучения каратэ характеризовать следующими показателями.

Р 1– мотивационно-целевой показатель, характеризующий мотивацию, целеполагание изучения каратэ. Так, например, анкетный опрос показал, что для 55 % опрошенных главная цель занятий каратэ – стать сильным, научиться драться, чтобы постоять за себя на улице и отомстить обидчикам; для 25 % – желание стать таким же, как избранный киногерой; для 10 % – стать похожим на отца, старшего брата, соседа, знакомого; 10 % вообще начали заниматься без прямо поставленной цели (настояли родители, «за компанию», нечего было делать, не было других спортивных секций). В то же время в процессе занятий мотивация учеников изменяется, и если на первый план у них выходит желание самосовершенствоваться, умение управлять собой и преодолевать трудности, то это само за себя говорит о пользе проводимых занятий.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу