8. Моделирование процесса обучения каратэ

1. Определение задач обучения каратэ

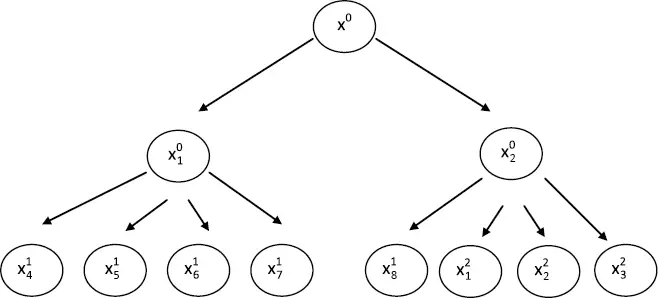

Определение задач обучения каратэ в значительной мере зависит от цели – формирование волевой, физически, духовно и умственно развитой личности, имеющей твердый непоколебимый характер, умеющей владеть собой, своими чувствами и действовать хладнокровно в экстремальной ситуации. При этом одним из важнейших методов научного обоснования задач обучения каратэ является метод системного анализа. Главным в системном анализе является то, как сложное превратить в простое, как не только трудноразрешимую, но и труднопонимаемую проблему превратить в четкую серию задач, имеющих решение.

Декомпозиция цели заключается в ее сведении к альтернативной совокупности подцелей (задач), затем к множеству альтернативных подцелей, затем к множеству альтернативных подцелей этих подцелей и т. д. В результате цель последовательно разбивается на все более простые цели (задачи), которые могут быть достигнуты простейшим путем. В основе этого способа лежат такие принципы системного анализа, как:

● средства (в том числе альтернативные) достижения цели вытекают из самой цели;

● подцели нижнего уровня являются средствами достижения подцелей верхнего уровня.

Эти принципы системного анализа позволяют получить совокупность взаимосвязанных задач для достижения поставленной цели. Его сущность состоит в том, что в результате анализа определяются задачи обучения каратэ. Эти задачи определяют первый уровень подцелей. Затем анализ проводится по двум основным направлениям. Первое – определение вклада той или иной задачи в достижение цели обучения каратэ. Второе – поиск наиболее эффективных методов обучения каратэ. Тем самым определяется второй уровень подцелей. После этого определяется сочетание способов обучения каратэ. В результате этого получается третий уровень подцелей (задач).

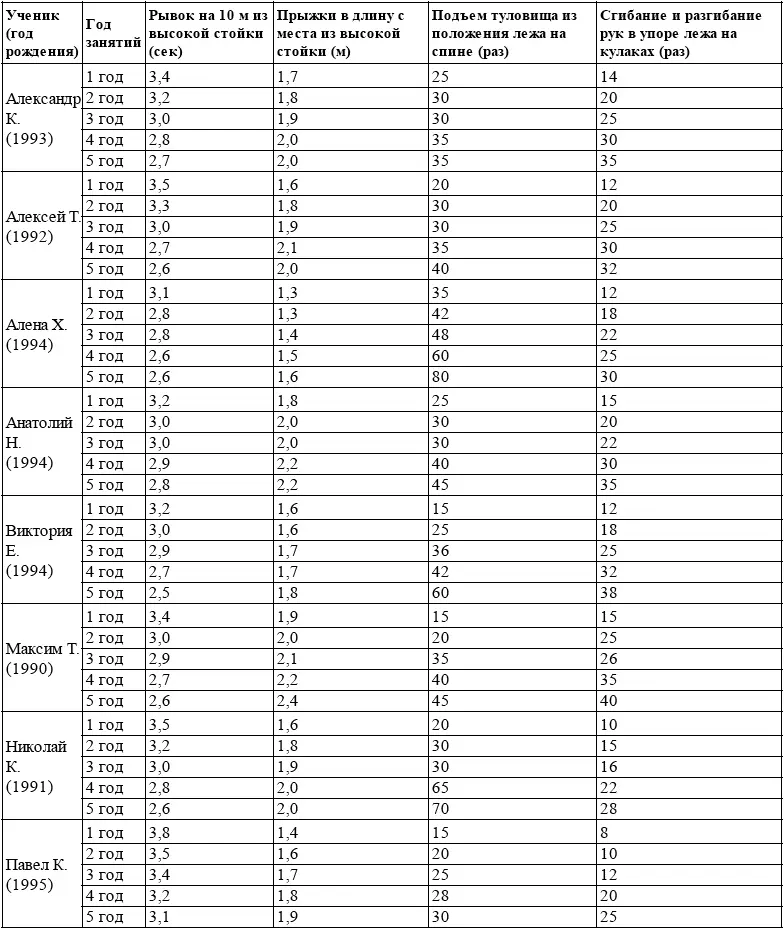

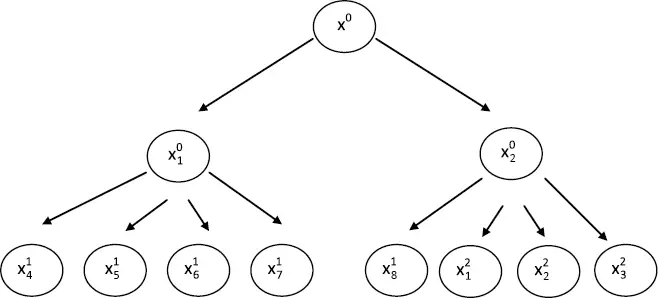

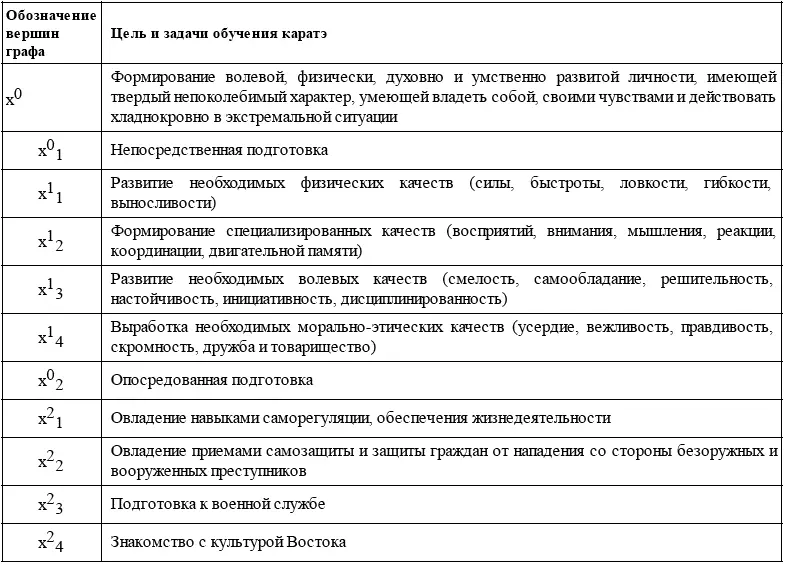

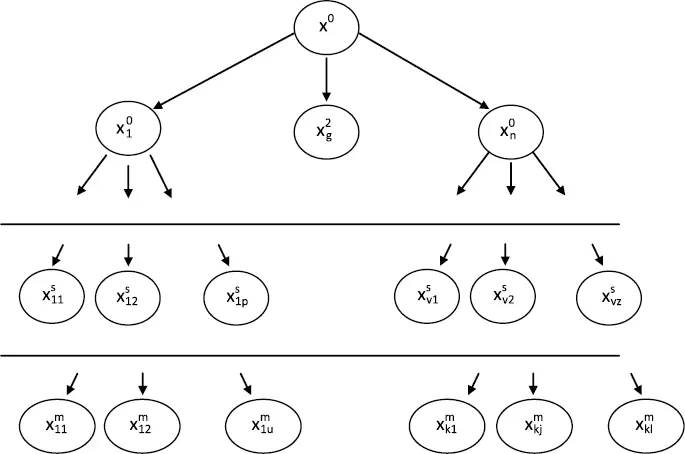

Граф подцелей и задач, полученный в результате декомпозиции цели обучения каратэ в соответствии с предложенным методическим подходом, приведен на рис. 1. В таблице 1 показано соответствие вершин графа цели задачам обучения каратэ.

Процесс декомпозиции цели может быть продолжен и дальше, как по горизонтали, так и по вертикали. Однако излишняя детализация отдельных задач приводит к снижению общности представления о проблеме исследования. В данном случае уже на третьем уровне получаем совокупность задач, которые дают достаточно четкое и полное представление о содержании процесса обучения каратэ.

В результате мы получили практически структуру обучения каратэ. При этом возникает необходимость определения значимости (важности) задач внутри каждого уровня. Эта задача может быть решена в общем случае следующим образом.

Рис. 1.Граф целей и задач обучения каратэ

Таблица 1

Cоответствие целей и задач обучения каратэ вершинам графа на рис. 1

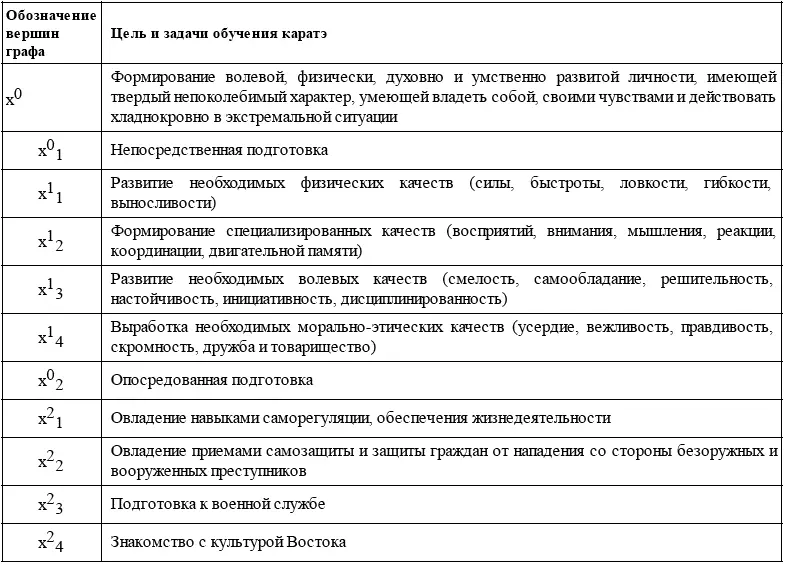

Допустим, имеем m – уровневый граф цели и задач обучения каратэ (рис. 2).

Рис. 2.Многоуровневый граф цели и задач

Вершинам графа поставлены в соответствие цель (задачи), а дугам – отношения между целью (задачами) разных рангов. Подцели любого нижнего уровня рассматриваются как задачи, решение которых приводит к достижению подцелей верхнего уровня.

Примем следующие обозначения:

x s vν– ν-я вершина v-го ранга s-й подцели (задачи);

0 ≤ s ≤ l, 1 ≤ v ≤ p;

1 ≤ ν ≤ v s;

v t s– количество вершин v-го ранга s-й подцели (задачи);

r s vz– дуга графа.

Верхний индекс (s) указывает подцель (задачу), из которой выходит дуга. Первый нижний индекс v – ранг подцели (задачи), из которой выходит дуга, z – номер вершины (v+1) – го ранга, в которую входит дуга. Дуги r s vzмогут характеризовать отношение значимости (вклада, важности) решения z-й задачи (v+1) – го ранга для достижения s-й подцели v-го ранга, если им в соответствие поставить весовые коэффициенты g vz, так, что:

v+1

0 ≤ g s vz≤ l, при этом Σg s vz(1)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу