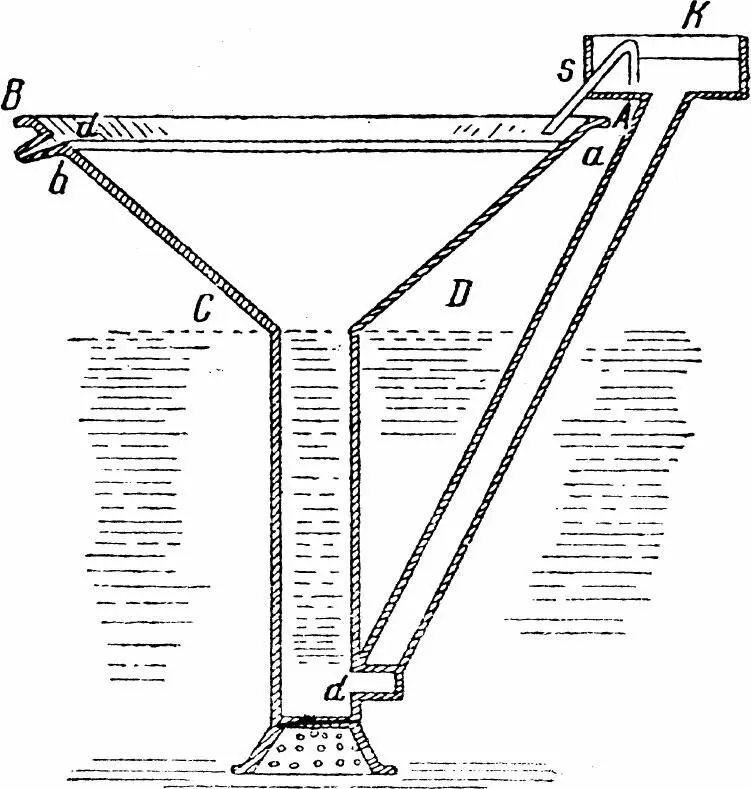

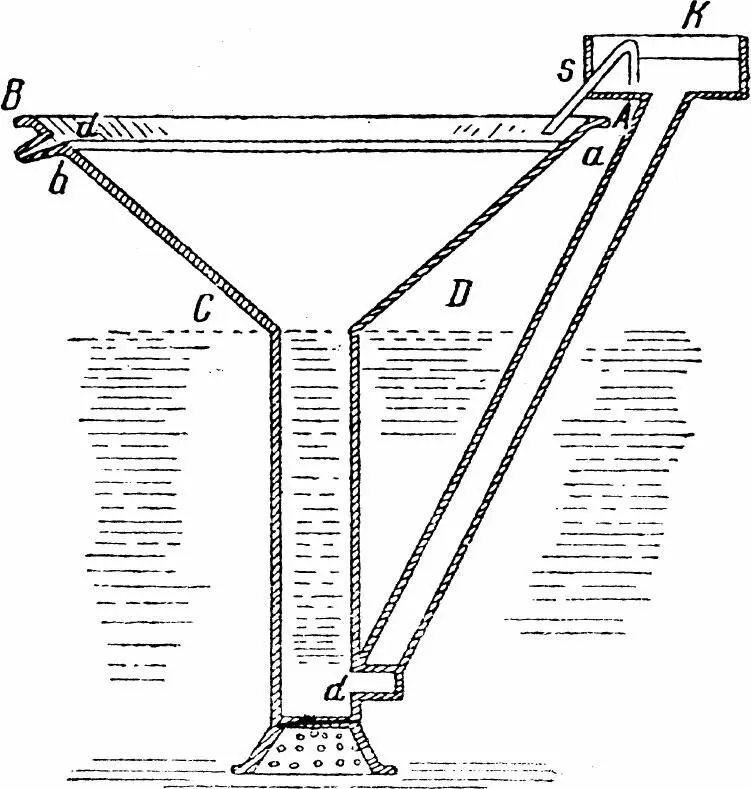

Тимирязев предлагает и технический выход. Во Франции уже тогда были известны простые устройства для поднятия воды – насосы Мушо и Телье. Насос Мушо использует энергию солнца. Оно нагревает мембрану – крышку воронки (рис. 22). Нагретый воздух выдавливает воду в верхний бачок. Вода сливается на мембрану, остужает ее и стекает в приемник, а мембрана снова греется, засосав очередную порцию воды. Установленный однажды, такой насос качает воду без всякого ухода много лет. Высота поднятия воды – 1,5 м.

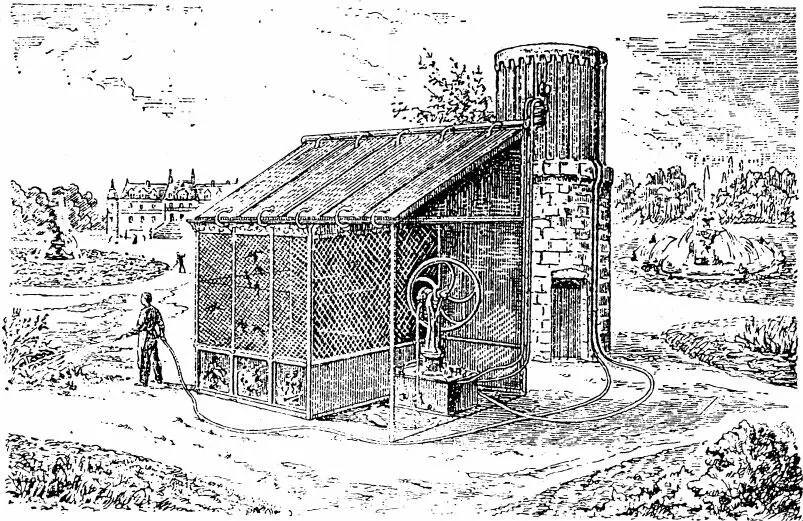

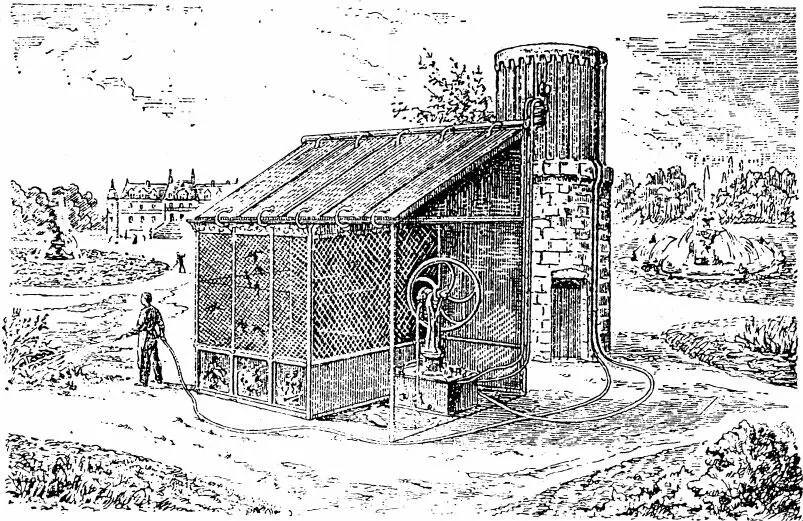

Насос Телье сложнее. Нагреватель (крыша птичника) заполнен аммиаком (рис. 22). Испаряясь от нагрева, аммиак двигает обычный газовый двигатель, охлаждается в воде и возвращается в нагреватель. При поверхности нагрева в 70 м 2насос поднимал в час 60 т воды на высоту до 10 м! Иначе такой насос за час подал бы на сотку всю воду, которой не хватило за все лето в памятную засуху 1891 года. Почти бесплатно!

Рис. 22

Рис. 23

С тех пор прошел век. Наши умельцы изобрели довольно много аналогичных простых насосов, не требующих электроэнергии. Естественно, они до сих пор не производятся, поскольку противоречат целям «экономики государства». Но это время кончается. С появлением новых материалов и технологий подобные устройства, работающие на природной энергии, все больше входят в моду. Надеюсь, когда-нибудь и солнечные насосы начнут производиться массово. А пока – что мы сами можем сделать для умного полива?

Самое умное – сделать почву такой, чтобы поливов почти не требовалось.

– Пою мое отечество! – напевала продавщица пивного ларька.

Почвенная влага и полив – абсолютно не одно и то же. Более того: регулярные поливы – симптом, что никто не заботится о почвенной влаге. В природе почвенная влага накапливается, сохраняется и приумножается всеми возможными способами. Никто тупо не льет воду из шланга. Если не понимаешь этой разницы, поливы – глупое и вредное занятие.

Даю вводные.

Голая почва, открытая солнцу, перегревается до 60–65 ºС, и тем заставляет растения испарять в 4–5 раз больше, чем нужно.

Суховей усиливает и высыхание почвы, и непродуктивное испарение в 4–6 раз.

Вся влага, стекающая с участка из-за уклона, распыленности почвы и из-за наличия плужной подошвы, безвозвратно потеряна для растений.

Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой почвы, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов.

Мульча толщиной 5 см в среднем удваивает летнюю влажность почвы.

В структурной почве под мульчей осаживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.

Что же мы можем, чтобы наши поливы стали не такими глупыми?

1. МЫ МОЖЕМ ПРИУЧИТЬСЯ МУЛЬЧИРОВАТЬ. Вспомним про то ведро на квадратный метр, которое улетает за полдня – шутка ли сказать!

Мульча детально исследовалась в нашем научном овощеводстве еще 70 лет назад. Как, впрочем, и органика. Вот данные из классической монографии Брызгалова «Овощеводство». Мульча дает а) равномерное распределение влаги вплоть до поверхности; б) скачки влажности существенно сглажены; в) влажность почвы под мульчой выше на 3–4 % (а это очень много!); г) корки на поверхности почвы нет; д) аэрация (дыхание) почвы под мульчей вдвое выше; е) структурная скважность (пористость, способность впитывать и пропускать влагу) – выше впятеро. Все это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчей в 6–8 раз больше азота, а в среднем по сезону – вчетверо. Кроме того, мульча глушит сорняки. Вывод: полив без мульчи – непродуктивный труд, разновидность «поливальной болезни»: льем втрое больше, а толку – втрое меньше!

2. МЫ МОЖЕМ УМЕНЬШАТЬ ПОЛИВАЕМУЮ ПЛОЩАДЬ. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом – гибнет от сухости. То же показывает и малообъемная гидропоника: торфяной кубик 8 × 8 см, но постоянно мокрый – и корням хватает воды. В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив – два-три ведра раз в неделю. В этом смысле узкие грядки и траншеи рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва влажнее.

3. МЫ МОЖЕМ СОБИРАТЬ ПОДЗЕМНУЮ РОСУ.

Она дает вдвое больше влаги, чем все летние дожди! Научившись собирать ее, И. Е. Овсинский вообще забыл о засухе, утроив урожаи – и это в жаркой Бессарабии. Вот что он пишет:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу