В настоящее время в одичавшем состоянии она произрастает в Иране, Турции, Афганистане и на островах Японии.

В России стала распространяться с первого десятилетня XIX века. Успешно культивируется на Северном Кавказе (Анапа, Новороссийск, Геленджик. Михайловский перевал), в Крыму (Никитский ботанический сад), в Средней Азии. На юге без повреждений выносит 25° мороза. Вполне зимостойка в центральной части лесостепной зоны.

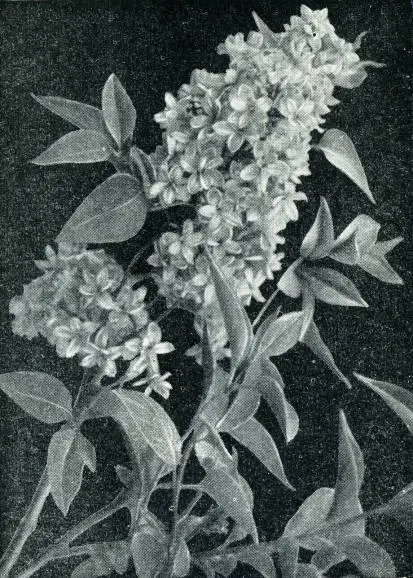

Густоветвистый кустарник с прямыми или дугообразно изогнутыми округлыми тонкими побегами до 3,5 м высоты. В условиях средней полосы (дендрарий Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева) 40—50-летний экземпляр не превышал 3 м высоты, при правильном уходе ежегодно и обильно цвёл.

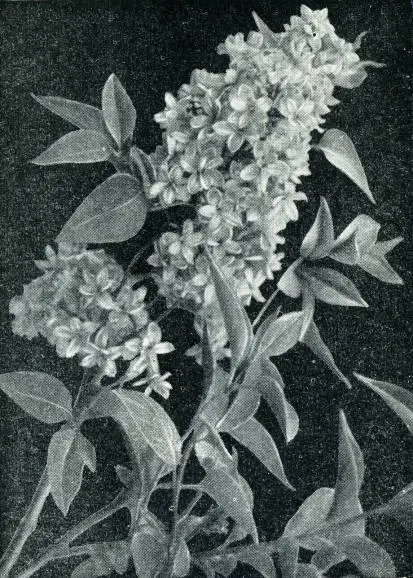

Однолетние побеги светло-зелёно-буроватые, на освещённой солнцем стороне имеют интенсивный карминно-фиолетово-бурый оттенок в виде загара с большим количеством мелких буро-кремовых чечевичек. Одревесневшие побеги серо-бурые, с белыми чечевичками, отслаивающимся эпидермисом и продольными полосками от бывшей ребристости. Листья продолговатые, ланцетовидные или узко-яйцевидные, иногда правильной яйцевидной формы или яйцевидно-ланцетные, суживающиеся в острие на вершине и округлые в основании, до 4—6 см длины и 2—3 см ширины. Более крупные листья встречаются значительно реже. Листовая пластинка плотная, матово-зелёная снаружи и более белесоватая снизу, не опушена, снизу выступает нервация. Листовые черешки тонкие, до 1—1,3 см длины, с фуксиново-розоватым оттенком.

Соцветие удлинённо-яйцевидное, иногда округло-удлинённое, до 12—15 см длины и 6—8 см ширины, рыхлое благодаря удлинённым боковым разветвлениям; негибкость и непрочность центральной оси и боковых разветвлений центрального цветоноса придаёт соцветию поникший вид; формируется из верхних боковых почек побега предшествующего года. На вершинных утолщённых побегах соцветия прямостоячие. Цветы собраны в рыхлые пучки на сравнительно длинных (до 3—5 мм) голых цветоножках. Чашечка интенсивно зелёная, колокольчатой формы, с острыми зубчиками до 2 мм длины без заметного опушения. Трубочка пурпурно-розовая, расширяется кверху, до 10—12 мм длины. Лепестки овальные, перед распусканием сильно вдавлены, концы заострены. При распускании лепестки становятся более плоскими, длина их 0,9—1 см, ширина 0,5—0,7 см. Аромат очень сильный и приятный, резко отличается от запаха сирени обыкновенной. Бутон мелкий, интенсивно пурпурно-лиловый, распускается значительно медленнее, чем у сирени китайской. Цветок немахровый, размером до 2 см, интенсивно лиловый или розовато-лиловый.

Встречаются разновидности с пурпурными оттенками. Отдельные авторы описывают разновидность с белыми цветками. Не менее известна махровая разновидность.

Махровая форма сирени персидской

Наибольшей декоративностью отличается папоротникообразная, или разрезнолистная, разновидность (S. реrsica West.). Её соцветия более ажурны и крупнее. Сложные метёлки образуются из 8—14 пар боковых почек, очень эффектно поникают, достигают 70 см длины. Эта форма даже в условиях Московской области в отдельные годы завязывает единичные семенные коробочки с нормально вызревающими семенами. От основного вида отличается радиально перисто-надрезной листвой и более тёмно-сиренево-лиловыми цветками, распускающимися на 2—3 дня позже.

Профессор Н.К. Вехов указывает, что основной вид цельнолистной персидской сирени произошёл в культуре в результате межвидовой гибридизации перисто-надрезной сирени с каким-то другим видом или путём воздействия внешних условий развития при введении её в культуру. Способность данной разновидности образовывать небольшое число полноценных семян следует усиленно использовать в селекционной работе.

При скрещивании перистолистной разновидности с другими видами и сортами сирени обыкновенной нет необходимости проводить кастрацию цветка, так как её пыльца нежизнеспособна и не прорастает при попадании на рыльце пестика.

Сирень персидская довольно зимостойка в условиях средней полосы. В Московской области она зимует успешнее, чем сирень китайская. Прекрасно выносит понижение температуры ниже —30° и только в особо суровые зимы обмерзает. По сравнению с китайской сиренью менее требовательна к почвам. Особенно успешно развивается на карбонатных и лёссовых почвах.

Читать дальше