Вероятно, римляне знали и о свойствах ядовитых грибов. Существует, например, предположение, что римский император Клавдий (1 в. н. э.) был отравлен грибами своей женой Агриппиной, матерью будущего императора Нерона. По-видимому, Агриппине не представляло большого труда заменить мужу цезарский гриб "болети" смертельно ядовитой бледной поганкой, относящейся к тому же роду мухоморов.

От средневековья о грибах до нас дошло мало сведений. В то время грибы связывали с "нечистой силой". Появление плодовых тел шляпочных грибов, расположенных по кругу, на лугах и лесных полянах, называли "ведьмиными кольцами" и объясняли тем, что в этих местах ведьмы водили хороводы или устраивали круговые пляски. Проделкам ведьм приписывали и то, что внутри таких колец трава часто бывает чахлой, и при этом утверждали, что скот, поевший этой травы, может погибнуть.

Гриб-зонтик пестрый из 'Кодекса Клузиуса' конца XVI — начала XVII вв. и на современной фотографии

В эпоху Возрождения вместе с общим подъемом в развитии культуры и науки началось и интенсивное изучение растений. Появились многочисленные "Травники", содержащие подробные описания и изображения различных растений с указаниями их свойств, появились и описания грибов, в основном, правда, опять-таки крупных шляпочных и трутовиков. Выдающийся австрийский ботаник конца XVI — начала XVII в. Клузиус описал более 100 видов грибов. Он снабдил их хорошими для того времени рисунками, составившими "Кодекс Клузиуса", где можно увидеть одни из первых в научной литературе изображения грибов. И все же природа грибов оставалась загадочной не только для ученых эпохи Возрождения, но и вплоть до начала XIX в.

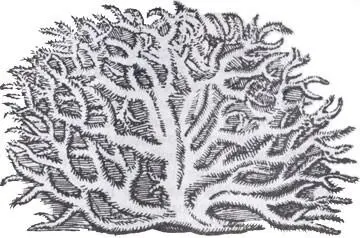

Отдельные виды грибов, например ежевик каралловидные, безошибочно можно определить по рисункам Клузиуса

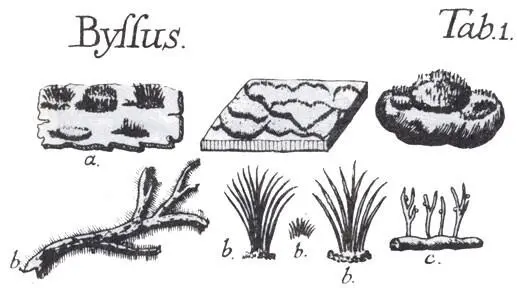

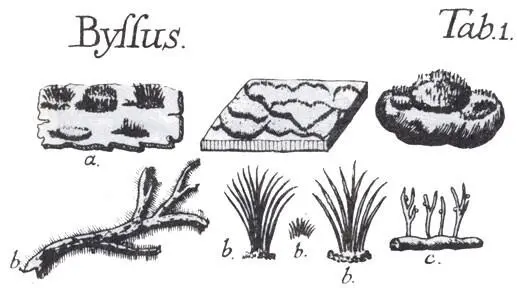

В 1729 г. итальянский ученый Микели сделал важнейшее открытие: обнаружил у шляпочных грибов споры и правильно истолковал их как "семена", служащие для размножения. Не менее важное открытие принадлежит французскому ботанику Дютроше, который доказал, что шляпочные и другие грибы — это только плоды, образованные нитевидными разветвлениями, скрытыми под землей, т. е. тем, что мы сейчас называем грибницей или мицелием. До открытия Дютроше ботаники называли грибницу "биссус" и считали одним из самостоятельных родов грибов.

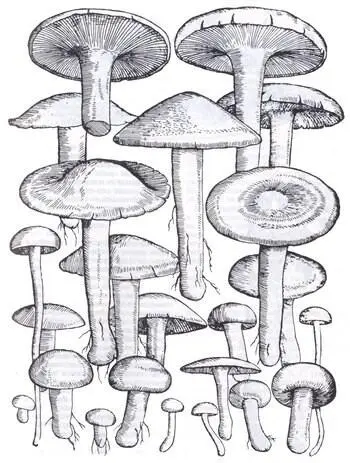

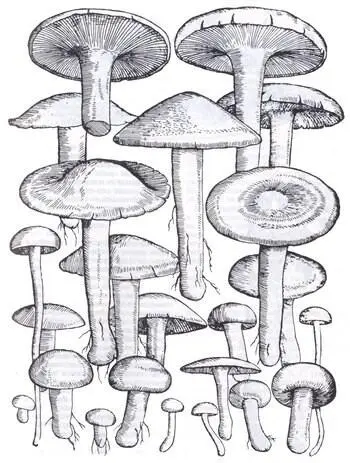

Таблица с рисунками грибов из книг П. Маттиоли, изданной в Венеции в 1565 г

До начала XIX в. изучение грибов фактически велось ботаниками попутно с изучением цветковых растений. И это естественно, поскольку прежде всего они обращали внимание на цветковые растения, хорошо знакомые по повседневной жизни. Грибы же описывались ими только крупные, легко заметные невооруженным глазом. В "Травнике" немецкого ботаника X. Бока (1595 г., объем около 500 страниц) грибам посвящается только одна глава, в которой дается краткое описание десятка шляпочных грибов и трутовиков. Ученый пишет о распространении грибов и времени их появления, некоторых биологических, пищевых свойствах, вкусовых качествах и даже способах приготовления. Здесь же можно увидеть и изображения этих грибов.

Рисунок из книги середины XVIII в., где упоминается название 'биссус' по отношению ко многим неизвестным и непонятным в то время грибам

Для более детального изучения грибов необходим был микроскоп, который появился только в начале XVII в. и еще более 100 лет был несовершенен, в силу чего неохотно использовался ботаниками. Некоторые ученые все же пытались изучать грибы микроскопически и делали при этом верные наблюдения, однако, руководствуясь при этом сложившимися представлениями о цветковых растениях, толковали свои наблюдения ошибочно. Например, Микели, обнаруживший у грибов споры, назвал их семенами и даже описал у грибов цветки, на которых эти семена (споры) якобы образуются. Название же споры было предложено немецким ботаником Гедвигом в 1778 г. Микели был выдающимся ученым, который намного глубже своих современников проник в природу грибов. Он наблюдал не только споры, но и их отделение от плодовых тел грибов и прорастание. Но микроскопические исследования прорастания спор и развития грибницы были продолжены лишь спустя столетие после его работ.

Читать дальше

![Лидия Богданович - Записки психиатра [litres]](/books/24768/lidiya-bogdanovich-zapiski-psihiatra-litres-thumb.webp)