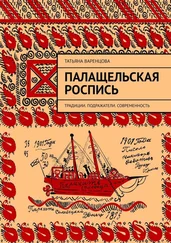

Рис. 16. Сверху Палащельский короб из луба. Мастер Устин Аксёнов 1920 г., в центре лукошко-коробейка Новикова Евлампия Иосифовича, начало ХХ века, Архангельская область, Лешуконский район, деревня Конощелье на реке Мезени. Внизу ковш XIX века, Палащелье, ГРМ. Реконструкция с фото

Расписывали длинной северной зимой. Иногда собирались по трое, по четверо, ставили посреди избы «светильню» с лучиной и рассаживались кругом. Краски предоставлял хозяин – они большой цены не имели. Мальчики приучались к росписи с малолетства, делали прялки для сестер. На расписных прялках с рабочей стороны часто встречаются сцены охоты, рыбалки, выезда на конях, то есть того, чем занимались мужчины. Мужской можно назвать и технику письма – острую, угловатую, динамичную. За окном белым бело, а на только что сделанных прялках рождались целые истории, каждый рисовал свой мир.

Корневуха

Прялки изготавливали цельные, выбирали такие деревья, корень которых мог стать днищем. Дерево заготавливали зимой. Выбирали ель или березу с загибом, с корнем, так легче было вырезать лопасть и донце. Поэтому и имя такое – прялица-кокорица, или корневуха. КокОра – это самая прочная часть дерева, угол перехода толстого корня в кОмель (нижнюю часть ствола), у некоторых деревьев древесина кокоры настолько прочная и твёрдая, что сломать её крайне непросто. Березовые прялки стоили дороже, они были прочнее, мужчины делали их для своих невест или жен. Еловые шли на продажу, они отличались светлым оттенком и хвойным запахом. Расписывались изделия обычно зимой перед ярмарками. М. И. Мильчик писал: «Работали зимами. Сначала в лесу находили подходящие стволы с суками, чтобы из одного дерева можно было вырезать для прялки и лопаску, и копыло (подгузок). За день вытёсывали 10—12 прялок, затем недели две их сушили. И только тогда приступали к росписи».

Вохра

В старину такого разнообразия заводских красок, как сейчас, не было. Мезенская роспись писалась самыми простыми земляными красками в 2 цвета: красный и чёрный. Из красок мезенцы брали сажу и глину буквально под ногами. Обрывистые берега Мезени были полны мергеля – природного красителя красно-коричневого цвета. Его растирали и смешивали со смолой лиственницы – «таючей серой», как её называли. Смесь ставили в печь, томили, в тепле смола ещё больше таяла, растягивалась, склеивалась, в результате краска долго не тускнела и не выгорала. Принцип получения чёрной краски оставался тем же, но вместо мергеля брали сажу. Гораздо позднее стали рисовать фабричными красками, чёрной тушью и суриком. Чтобы структура была ярче, древесину перед росписью пропитывали горячим льняным маслом.

В традиционной палащельской росписи никогда не делали фон, рисунок наносился на природный материал: дерево (березу, чаще ель) или бересту. Сначала кистью (чаще всего из беличьего ушного волоса, а иногда из пряди собственных волос) наносили вохру – красно-терракотовую краску, делая замалёвок. Все прорисовки делались сверху вниз. После просушки красный узор обводили чёрной краской. Рисунок наносили быстро размочаленным концом специальной деревянной палочки (тиской), пером глухаря или тетерева, с изяществом прописывая детали бегущих оленей, коней и птиц. Компоненты «палащельского канона» имели свою терминологию: бёрдо – верхний бордюр из сеточек-решеточек, курочки – мазки-завитки под бордюром, следующие за ними коньки – ряды бегущих коней или оленей на паучьих ногах.

Секрет олифы

Рис. 17 Фрагменты мезенских прялок. Зарисовка

Расписанные вещи сушили в печах. Затем рисунок покрывали олифой с еловыми маслами, чтобы защитить его от истирания. Высыхая, она придавала фону солнечно-золотистый цвет. В старину олифу делали из конопляного семени, его сушили, толкли, месили и выжимали, а затем ставили на печь и доводили до готовности. Готовность определяли, бросая в состав глухариное перышко. Свернется перо – готово. Затем рисунок сушили, оставляя на ночь в тёплой печке, а потом натирали до блеска. Поверхность приобретала приятный блеск, казалось, что от прялки или короба в избе даже становилось светлее и ярче.

Древняя олифа ни в какое сравнение не идёт с современной. Был тут какой-то секрет. Современный мастер Иван Фатьянов вместе с отцом Федором Федотовым восстанавливал роспись и рассказывал, что хотел сделать всё по старинке, но не получилось: с олифой глиняная краска «слиняла». Хотя расписанный гуашью фасад стоит под олифой уже не один год, и ничего.

Читать дальше

![Юлия Варенцова - Люди неба [Как они стали монахами]](/books/394376/yuliya-varencova-lyudi-neba-kak-oni-stali-monahami-thumb.webp)