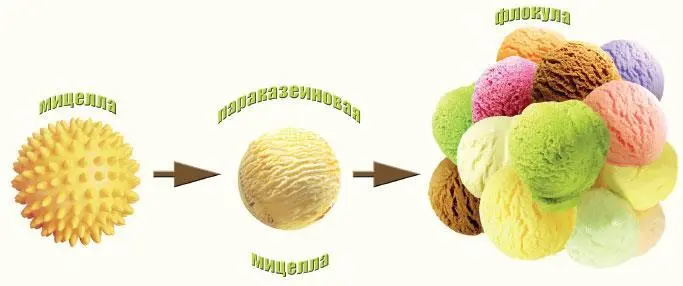

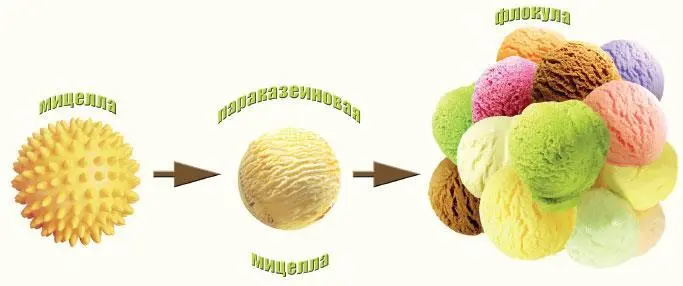

Молокосвертывающий фермент расщепляет каппа-казеин – преимущественно именно каппа-казеин и расщепляет его почти исключительно по одной связи в молекуле. Именно по той связи, которая отделяет большую молекулу от «иголки», торчащей наружу из шарика мицеллы. Внесенный в молоко фермент довольно быстро «бреет» всех ежей-мицелл. «Иголки», сбритые с мицелл, называются «макропептиды». Они растворимы в воде и уйдут вместе с сывороткой. Мы теряем на этом около пяти процентов белка, но зато получаем возможность отделить белок и жир от сыворотки.

Теперь эти мицеллы называют уже не казеиновыми, а параказеиновыми, поскольку казеины в них уже не те, что вначале. Фермент их изменил. Эти параказеиновые мицеллы, лишенные макропептидов-иголок, а вместе с ними и электрических зарядов, слипаются в более крупные образования, которые называются флокулы. Флокулы – это уже тысячи и десятки тысяч мицелл, слипшихся вместе, но все равно это очень маленькие, невидимые невооруженным глазом образования.

Когда все мицеллы слиплись во флокулы, молоко перестает быть жидкостью и становится гелем. Легкая пластиковая баночка с плоским дном, установленная на поверхность молока, уже не двигается при легком толчке, а при попытке придать ей вращательное движение как будто на резинке возвращается в исходное положение. Первая стадия образования сгустка под действием молокосвертывающего фермента закончилась. Наступила точка флокуляции.

Во второй стадии образования сгустка флокулы начинают постепенно создавать пространственную структуру. Сначала образуются короткие, потом более длинные цепочки из флокул. Цепочки становятся толще, длиннее и образуют связи между собой. Постепенно удлиняющиеся цепочки с поперечными связями создают пространственную решетку или параказеиновую матрицу, в «ячейки» которой захватываются жировые глобулы и вода. В образовании связей между флокулами и создании пространственной структуры геля участвуют ионы кальция. Эти ионы дают растворимые соли кальция. Нет полного согласия среди больших умов в том, как именно ионы кальция способствуют образованию этих связей, но однозначно доказано, что без ионов кальция или при малом их количестве сгусток образуется очень плохо либо не образуется вовсе. В построении самой параказеиновой матрицы участвует также коллоидный фосфат кальция. Это сложное комплексное соединение, состав которого нет смысла рассматривать подробно. Нужно просто знать, что оно есть и что оно нерастворимо. Коллоидный (нерастворимый) фосфат кальция образует упругие амортизирующие вставки в решетке, делая ее гибкой и эластичной. Часть нерастворимого кальция фосфата может переходить в растворимую форму, и наоборот. Вот так выглядит основа будущего сыра: пространственная параказеиновая решетка (параказеиновая матрица), связанная воедино при участии ионов кальция, с «прокладками» из коллоидного кальция и содержащая в каждой ячейке решетки жир и воду.

Параказеиновая матрица формируется постепенно. Чем дольше длится вторая стадия образования сгустка, тем более оформленной становится решетка матрицы, и тем больше воды она способна удержать внутри своих ячеек. И это есть величайшее открытие в сыроделии конца двадцатого века – обнаружение двух стадий образования сгустка из молока под действием молокосвертывающего фермента. Почему это так важно? Потому что, опираясь на это открытие, мы можем с помощью простейших приемов очень точно задать начальную влажность сгустка, которая, в свою очередь, определит влажность полученного сыра. А влажность сыра – это один из самых главных параметров, определяющих, каким он будет. Каким будет его структура, текстура (рисунок) и даже запах и вкус.

После внесения в молоко фермента мы просто устанавливаем на поверхность молока упомянутую выше легкую, лучше пластиковую, баночку с плоским дном. Она свободно двигается и вращается на поверхности молока. Но ее движения становятся все более и более затрудненными, и наступает момент, когда баночка перестает двигаться при легком толчке, а при попытке придать ей вращательное движение не только не вращается, а даже возвращается в исходное положение, как будто она находится не в молоке, а в мягкой упругой резине. Так мы определяем наступление точки флокуляции – момента, когда все молекулы каппа-казеина расщеплены, параказеиновые мицеллы лишились защитного электрического заряда и слиплись во флокулы. Первая стадия образования сгустка закончилась. Это называется «метод вращающегося сосуда для определения точки флокуляции». Этот метод – не что иное, как блестящая практическая реализация научного открытия двух стадий образования сгустка.

Читать дальше