Подробно изучена роль боковой линии в схватывании рыбой добычи. Многократно поставленные опыты показали, что ослепленная щука хорошо ориентируется и безошибочно схватывает движущуюся рыбку, не обращая внимания на неподвижную. Слепая щука с разрушенной боковой линией теряет способность ориентации, натыкается на стенки бассейна и. будучи голодной, не обращает внимания на плавающую рыбку.

Учитывая это, рыболов должен вести себя осторожно и на берегу и в лодке. Сотрясение почвы под ногами, волна от неаккуратного движения в лодке могут насторожить и надолго распугать рыбу. Не безразличен для успеха ловли характер движения в воде искусственных приманок, так как хищники при преследовании и схватывании добычи ощущают создаваемые ею водные колебания. Уловистее, безусловно, окажутся те приманки, которые наиболее полно воспроизводят признаки обычной добычи хищников.

Органы обоняния и вкуса

Органы обоняния и вкуса у рыб разделены. Органом обоняния у костистых рыб служат парные ноздри, расположенные по обеим сторонам головы и ведущие в носовую полость, выстланную обонятельным эпителием. В одно отверстие вода входит, а из другого выходит. Такое устройство органов обоняния позволяет рыбе ощущать запахи растворенных или взвешенных в воде веществ, причем на течении рыба может чувствовать запахи только по струе, несущей пахучее вещество, а в тиховодье — только при наличии токов воды.

Орган обоняния слабее всего развит у дневных хищных рыб (щука, жерех, окунь), сильнее — у ночных и сумеречных рыб (угорь, сом, карп, линь).

Вкусовые органы расположены в основном во рту и глоточной полости; у одних рыб вкусовые сосочки находятся в области губ и усов (сом, налим), а иногда расположены по всему телу (сазан). Как показывают опыты, рыбы способны различать сладкое, кислое, гор " кое и соленое. Так же, как и обоняние, чувство вкуса сильнее развито у ночных рыб.

В литературе имеются указания о целесообразности добавлять в прикормку и насадку различные пахучие вещества, будто бы привлекающие рыбу: мятное масло, камфару, анисовые, лавро-вишневые и валерьяновые капли, чеснок и даже керосин. Неоднократное использование этих веществ в корме не показало сколько-нибудь заметного улучшения клева, а при большом количестве пахучих веществ, наоборот, рыба почти совсем переставала ловиться. Аналогичный результат дали опыты, поставленные над аквариумными рыбами, которые неохотно ели корм, смоченный анисовым маслом, валерьянкой и т. п. Вместе с тем естественный запах свежей прикормки, особенно конопляного жмыха, конопляного и подсолнечного масла, ржаных сухарей, свежесваренной каши, без сомнения, привлекает рыбу и ускоряет ее подход к кормушке.

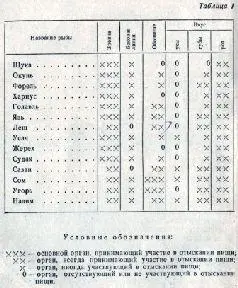

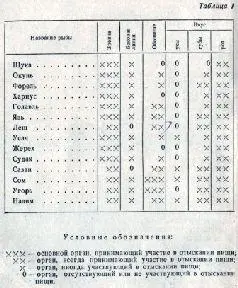

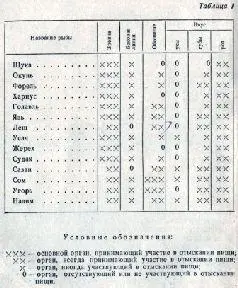

Значение тех или иных органов чувств при отыскании пищи различными рыбами показано в табл. 1.

Таблица 1

4. ВЛИЯНИЕ НА РЫБ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ДАВЛЕНИЯ

Рыбы принадлежат к животным, имеющим переменную температуру тела. Она меняется вместе с изменением температуры окружающей среды и бывает всего на несколько десятых градуса выше ее. Лишь у тунцов температура тела может превышать температуру окружающей их водной среды на 8–9 °C. Поэтому резкое изменение температуры (например, пересадка рыб из одного бассейна в другой с разницей температур 4–5°) вызывает их заболевание и часто гибель. Постепенный подъем или понижение температуры рыбы способны переносить без особых последствий.

На Чукотском полуострове в ручьях и мелководных озерах водится рыбка далия, которая замерзает при промерзании водоемов и оживает при их оттаивании. * Но это, конечно, единичный пример, обычно же рыбы не могут переносить такого широкого колебания температур.

Температура оказывает большое влияние на жизненные функции рыб. Каждый вид их проявляет наибольшую жизнедеятельность в определенном промежутке температур. Например, оптимум питания для форели наблюдается при 10–12°, для щуки при 15–16°, для сазана при 23–28°. Выше и ниже определенной температуры рыбы вообще прекращают питаться. Форель не питается, если температура воды ниже 3° и выше 18°. Налим не питается при температуре воды выше 12°. Сазан начинает кормиться не ранее, чем температура воды достигнет 10°, и т. д. Приведенные цифры нельзя считать неизменными: бывают отклонения, связанные с приспособлением рыб к местным климатическим условиям.

Читать дальше