Кислородный режим резко ухудшается в непроточных водоемах зимой, когда ледовый покров препятствует доступу воздуха к воде. Особенно это ощутимо в неглубоких, сильно заросших водоемах с илистым или торфянистым дном, где запас кислорода расходуется на окисление различных органических остатков. В зимний период зоны с неодинаковым содержанием кислорода встречаются в озерах еще чаще, чем летом.

Более богаты кислородом участки с каменистым или песчаным дном, у выхода ключевых вод, у впадения ручьев и речек. Эти места обычно и выбирает рыба для зимних стоянок. В некоторых озерах, особенно в суровые зимы, содержание кислорода в воде настолько падает, что наступает массовая гибель рыбы — так называемые заморы.

В реках, особенно быстротекущих, ни летом, ни зимой резкого естественного недостатка кислорода не наблюдается. Однако в реках, засоряемых отходами лесосплава и загрязняемых промышленными сточными водами, этот недостаток бывает так велик, что требовательные к кислороду рыбы совершенно исчезают.

Зрение

Орган зрения — глаз по своему устройству напоминает фотографический аппарат, причем хрусталик глаза подобен объективу, а сетчатка — пленке, на которой получается изображение. У наземных животных хрусталик имеет чечевицеобразную форму и способен изменять свою кривизну, поэтому животные могут приспосабливать зрение к расстоянию. Хрусталик у рыб шарообразный и не может менять форму. Зрение их перестраивается на различные расстояния при приближении или удалении хрусталика от сетчатой оболочки.

Оптические свойства водной среды не позволяют рыбе видеть далеко. Практически пределом видимости у рыб в прозрачной воде считают расстояние 10–12 м, а ясно рыбы видят не далее 1,5 м. Лучше видят дневные хищные рыбы, живущие в прозрачной воде (форель, хариус, жерех, щука). Некоторые рыбы видят в темноте (судак, лещ, сом, угорь, налим). У них в сетчатке глаза есть особые светочувствительные элементы, способные воспринимать слабые световые лучи.

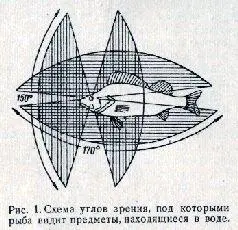

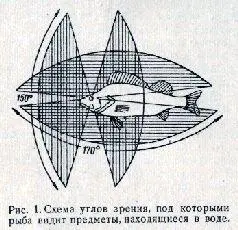

Угол зрения рыб очень велик. Не поворачивая тела, большинство рыб способно видеть каждым глазом предметы в зоне около 150° по вертикали и до 170° по горизонтали (рис. 1).

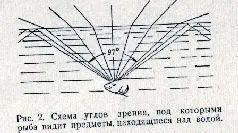

Иначе видит рыба предметы, находящиеся над водой. В этом случае вступают в силу законы преломления световых лучей, и рыба может видеть без искажения лишь предметы, которые находятся прямо над головой- в зените. Наклонно падающие световые лучи преломляются и сжимаются в угол 97°,6 (рис. 2).

Чем острее угол входа светового луча в воду и ниже предмет, тем более искаженным видит его рыба. При падении светового луча под углом 5-10°, особенно если водная поверхность неспокойна, рыба перестает видеть предмет.

Лучи, идущие от глаза рыбы вне конуса, изображенного на рис. 2,полностью отражаются от водной поверхности, поэтому она представляется рыбе зеркальной.

С другой стороны, преломление лучей позволяет рыбе видеть как бы скрытые предметы. Представим себе водоем с крутым обрывистым берегом (рис. 3). вне преломления лучей водной поверхностью может увидеть человека.

Рыбы различают цвета и даже оттенки.

Цветовое зрение у рыб подтверждается их способностью изменять окраску в зависимости от цвета грунта (мимикрия). Известно, что окунь, плотва, щука, которые держатся на светлом песчаном дне, имеют светлую окраску, а на черном торфяном дне — более темную. Особенно ярко выражена мимикрия у различных камбал, способных с изумительной точностью приспосабливать свою окраску к цвету грунта. Если камбалу пустить в стеклянный аквариум, под дно которого подложить шахматную доску, то на спине у нее появятся клетки, подобные шахматным. В природных условиях камбала, лежащая на галечном дне, настолько сливается с ним, что становится совершенно незаметной для человеческого глаза. В то же время ослепшие рыбы, в том числе и камбала, не меняют своего цвета и остаются темно-окрашенными. Отсюда ясно, что изменение рыбами окраски связано с их зрительным восприятием.

Читать дальше