1. В самой яме хищник, как правило, только отстаивается и не слишком активен. Однако, если играющая приманка пройдет у него под самым носом, хищник может ее атаковать.

2. Особо крупные сомы, щуки и судаки могут и стоять, и охотиться в самой яме, если там есть укрытия: коряжник, подводные возвышенности и т. п. Но в большинстве случаев хищные рыбы совершают набеги на близлежащие мелкие участки: перекаты, отмели, заливы и т. п. Во время охоты хищник голоден и активно берет практически любые подходящие приманки.

3. Как правило, хищник имеет свой маршрут на кормежку и обратно, который включает обход наиболее “кормных” мест. При этом охота будет удачной, если подкрасться к добыче незаметно: сзади, из глубины, против солнца и т. п. Отсюда ясно, что хищник может, выходя из ямы, курсировать “под бровкой”, маскируясь в ее тени — так легче подкрадываться к потенциальной жертве, самому оставаясь незамеченным. Значит, хищник, вероятно, предпочтет тот край ямы, где бровка более крутая и дает больше тени. Хотя бровка — бровкой, но этот фактор не обязателен. Главное, конечно, в другом — хищник идет на те места, где “пасется” мелочь (перекат, отмель, залив и т. п.). И даже если путь будет открытым, неудобным, все равно хищник пойдет именно туда — к потенциальной добыче: либо в обход, маскируясь; либо напрямую, броском или “загоном”.

4. Чтобы добыча была видна хорошо, а сам охотник находился бы в “слепой” зоне, он попытается использовать свет: солнце должно находиться сзади и хорошо освещать участок охоты. Возможно, разница во времени, с которой хищник посещает разные участки, связана как раз с их освещенностью? В любом случае старайтесь больше забрасывать “на солнце” или в стороны от него, т. к. хищнику всегда легче обнаружить и преследовать добычу, наоборот, от солнца.

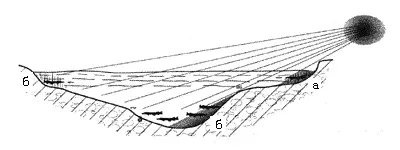

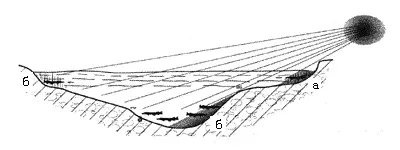

Из рис. 113 видно, что левый склон ямы для охоты удобнее, т. к. лучше всего освещен, а хищник атакует из глубины и от солнца, где у него больше шансов остаться незамеченным. Справа же, наоборот, хищник смотрит “на солнце” и хуже видит добычу, зато та прекрасно видит охотника.

Рис. 113. Позиция хищника относительно солнца:

а) выгодная; б) невыгодная.

Из этого же рисунка видно, что хищник, стоящий в береговой траве справа, имеет лучшую позицию, чем стоящий слева, т. к. сам “маскируется” в тени водорослей, и солнечный свет не мешает, а помогает ему в наблюдении за окружающей обстановкой.

Влияние солнечного света не стоит слишком переоценивать, оно заметно при чистом небе, ярком солнце, на небольшой глубине и в тихую безветренную погоду. В других случаях (ветер, облака, глубина и т. п.) влияние солнца значительно снижается.

5. У хищника больше шансов остаться незамеченным, если он подкрадывается к добыче сзади, а так как мелочь в основном стоит головой против течения, то и хищник должен атаковать сзади тоже против течения.

Согласно этим правилам, ваши уловы будут максимальными, если вы:

1. Облавливаете яму с той стороны, которая граничит с местом кормежки хищника: перекатом, отмелью, заливом и т. п.

2. Выбираете такое место, где заброс выполняется против солнца, а приманка проводится чуть выше по течению от засады хищника.

3. Запоминаете время наилучшего клева. Велика вероятность, что в это время для хищника под водой оптимальные условия освещенности, поэтому в следующие разы он выйдет на охоту в то же самое (или близкое) время.

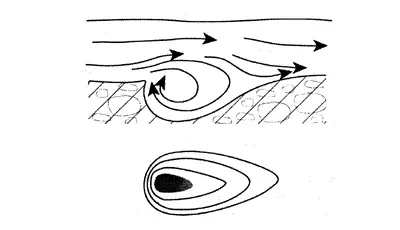

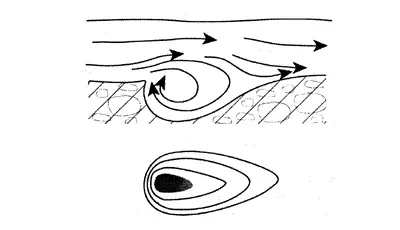

В большинстве случаев яма на течении имеет неравномерную глубину (рис. 114). Верхний по течению склон обрывистый, так как его край заносит донными осадками, а под ним образуется зона завихрений, которая вымывает ямку (как за камнем). Боковые склоны ямы уже менее крутые, а задний — самый ровный и пологий. Поэтому, если в самой яме нет укрытий (коряг, топляков и т. п.), то рыба, а значит и хищник, будет держаться в основном под передним склоном, гораздо реже — у боковых и совсем редко — на заднем склоне.

Рис. 114. Распределение глубин в яме.

Где встречаются ямы? Есть несколько характерных мест (рис. 111в, г, д), хотя следует помнить, что встречаются “нестандартные” ямы” которые трудно предугадать, а можно только обнаружить и запомнить.

Мы уже знаем, что до и после переката (и прочих сужений) есть входная и выходная ямка. Другой часто встречающийся случай — яма на резком повороте реки, где струя бьет в противоположный берег, вымывая под ним глубокий омут, который очень любят все рыбы. Основной ориентир — обрывистый берег. Чем он круче, тем больше глубина у этого берега, тем больше вероятность глубокой ямы. Ее можно “предсказать” и по поверхности воды: если течение неровное, есть завихрения, водовороты, “обратка” — это также признаки ямы.

Читать дальше

![Виктор Андреев - То, ушедшее лето [Роман]](/books/412453/viktor-andreev-to-ushedshee-leto-roman-thumb.webp)