Чтобы избежать “волочения”, нужно более резко и длительно поднимать приманку или временно перейти на равномерную подмотку. Когда верхняя бровка пройдена, пауза становится нормальной (2–3 с). По мере приближения к берегу она постепенно сокращается и становится меньше секунды. При такой паузе ступенчатая проводка обычно теряет смысл, и можно переходить на обычную равномерную. Благодаря такому подходу и “чувству дна” наша приманка все время находится в выгодном положении, а это быстро сказывается на улове.

Конечно же, приведенная здесь схема абстрактна, на каждой конкретной реке картина будет своя; но сам подход достаточно нагляден, чтобы им воспользоваться, сделав поправку на местные условия (например, многие равнинные реки имеют слабо выраженные свалы и т. п.).

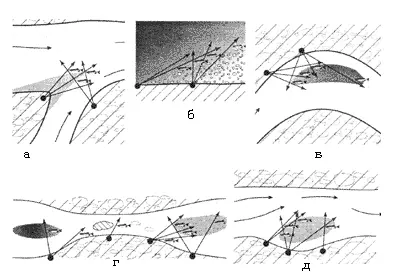

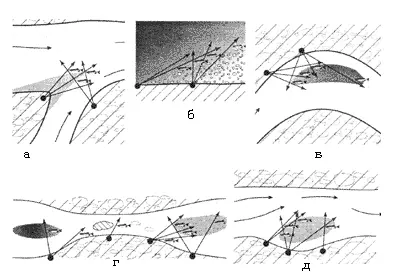

Мы рассмотрели реку в разрезе, теперь попробуем взглянуть на нее в плане и определим наиболее перспективные места (рис. 111).

Рис. 111. Характерные места стоянки рыбы и схемы ловли:

а) впадение притока; б) отход русла от берега; в) яма на повороте реки;

г) ямы на входе и выходе с переката; д) яма у берега с круговым течением.

Наиболее типичные участки: впадение притока, залив, подход русла к вогнутому берегу, отбойная струя, перекат и яма. Вероятное расположение рыбы и забросов изображены на рисунках символами и стрелками (далее эти случаи будут рассмотрены подробнее).

Чтобы решить, откуда и куда бросать, можно попытаться поставить себя на место рыбы и учесть, что во время охоты хищник, как правило, стоит или движется:

— против течения;

— с глубоких мест на более мелкие;

— на мелких местах — по солнцу.

Выбор приманки определяется уже рассмотренными условиями ловли. Для дальнего заброса нужны компактные оснастки. Обычно это обтекаемые джиг-головки или свободно оснащенные приманки с шаровым грузом.

Так как проводка большей частью ступенчатая, используются те типы головок, которые лучше для нее подходят: “шар”, “регби”, “сапожок”, “подкова” и т. п. Из насадок — твистеры, виброхвосты, поролоновые приманки, подбираемые с учетом силы течения.

Начинать следует с мелких моделей, т. к. на них может взять любая рыба: судак, окунь, язь, голавль, жерех, щука. Если же окажется, что клюет в основном “пятнистая”, лучше переставить более заметную крупную приманку.

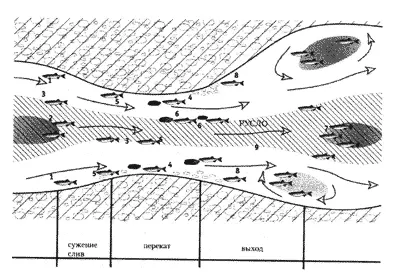

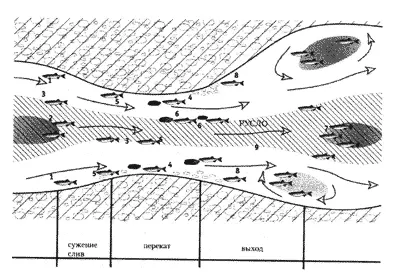

Одним из лучших мест на реке являются перекаты, особенно не очень длинные. Перекат обычно образуется, когда река натыкается на поперечную каменистую гряду, которую не может размыть, и тогда вода “перекатывает” ее сверху. Поэтому и дно здесь каменистое или песчано-галечное, глубина небольшая, а течение быстрое.

До и после гряды почва менее твердая, и в результате с обеих сторон переката образуются ямы и расширения с замедленным или обратным течением. Обычная схема переката изображена на рис. 112 (изредка встречается и другой тип, когда река на перекате, наоборот, расширяется, и течение там небольшое, но такие места для рыболовов менее привлекательны). Сам перекат, как правило, имеет свое русло — наиболее глубокую часть.

Рис. 112. Схема переката и расположение рыбы.

Ловля на перекате универсальна — сочетание струи и затишья, мели и глубины, дает возможность поймать практически любую рыбу (щука, судак, окунь, жерех, сом, язь и голавль, а на севере — семга, кумжа, форель, хариус и сиг). Дело в том, что хорошо освещенные, прогреваемые солнцем перекаты со свежей проточной водой и укрытиями из камней служат идеальным местом для развития насекомых и их личинок. На этот корм выходит малек и более крупная “мирная” рыба, а за ними — хищники.

Рассмотрим основные стоянки рыбы. Перед сливом в перекат профиль реки сужается, глубина уменьшается, а течение увеличивается. Окунь и щука стоят обычно в прибрежной зоне, где течение еще не велико (точка 1), судак — глубже, в русле, на выходе из ямы и по бровкам (точки 2, 3).

На самом перекате хозяйничают жерех и голавль. У берега в замедленной вихревой зоне всегда много малька, там охотятся небольшие жерехи и голавли (точка 4). Крупные рыбины стоят глубже, на быстром течении, причем если жерех охотится в поиске, как правило, по границе струи (точка 5), то голавль предпочитает засаду, т. е. стоит за каким-то препятствием, особенно любит крупные камни (точка 6).

Читать дальше

![Виктор Андреев - То, ушедшее лето [Роман]](/books/412453/viktor-andreev-to-ushedshee-leto-roman-thumb.webp)