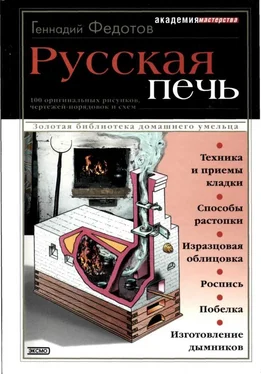

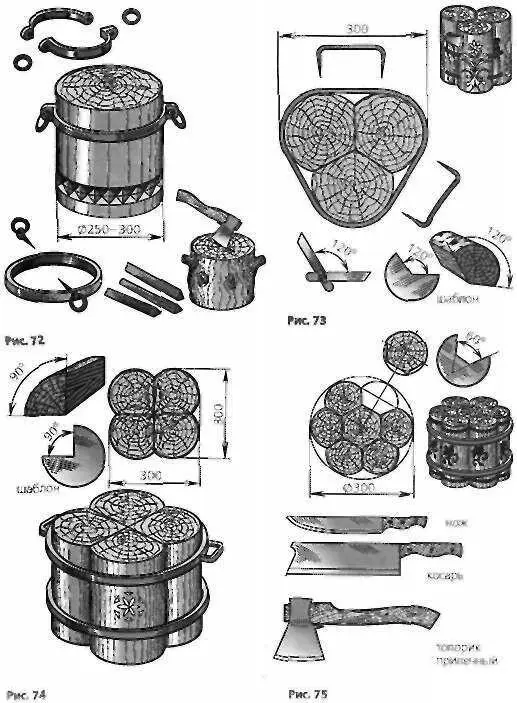

Если комлистый или сучковатый чурак выбрать в дровах не удалось, то пенек делали из участка ствола с прямослойной древесиной. А чтобы он не раскололся,

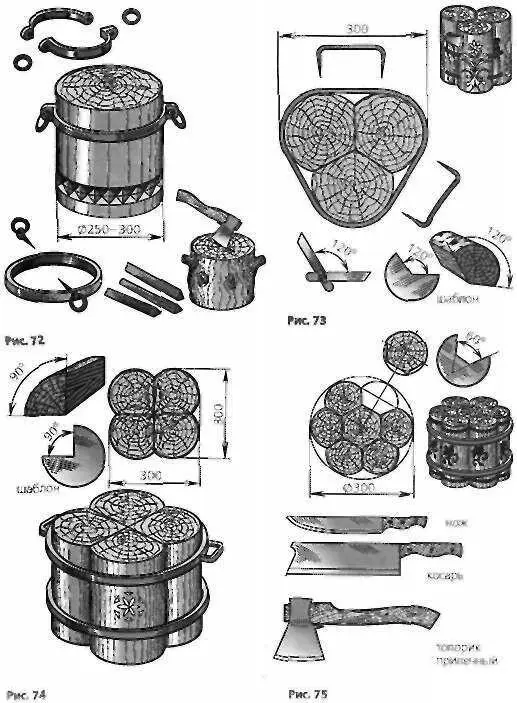

сверху набивали металлический обруч (рис. 72). Прежде чем набить обруч, чурак слегка обтесывали с торца. Когда же обруч был набит, в двух его диаметрально противоположных точках сверлили отверстия, в которые вбивали штыри с прикрепленными к ним кольцами. Кольца использовались как ручки при перенесении пенька с места на место. Однако не всегда в дровах удавалось подобрать чурак, имеющий достаточную толщину. В этом случае пенек собирали из трех- четырех более тонких чураков. Если пенек делали из трех чураков, то каждый из них обтесывали так, чтобы образовалось по две пласти, идущие под углом 120° друг к другу (рис. 73). Угол наклона пластей при обтесывании кряжа контролировали с помощью простейшей столярной малки, представлявшей собой две рейки, подвижно соединенные винтом с барашком. Для этих же целей использовали картонный шаблон. Добившись, чтобы все пласти плотно прилегали друг к дугу, чураки соединяли обручами или скобами.

При наличии более тонких чураков пенек собирали из четырех частей (рис. 74). У каждого чура¬ ка пласти стесывают под прямым углом друг к другу. Обтесанные чураки соединяют друг с другом обручами, скобами, а также ме таллическими или деревянными штырями.

Хороший пенек можно изготовить из семи чураков одинаковой толщины (рис. 75). Вокруг одного

222

Геннади й Федото в

Русска я печь 223

кряжа располагают шесть остальных. Средний кряж обтесывают так, чтобы получилась правильная шестигранная призма. Готовую призму ставят на лист картона и обводят карандашом только три ее грани. Строго следуя полученным контурам, из картона вырезают шаблон, с помощью которого контролируют обтесывание каждых трех граней-пластей у шести остальных чураков. Подогнанные друг к другу чураки соединяют деревянными штырями или большими гвоздями, а затем сверху и снизу набивают по обручу.

Разумеется, пенек будет приятно держать у печи на видном месте, если он будет по-своему дополнять и даже украшать кухонный интерьер. Поэтому следует поза ботиться о его внешнем виде. С этой целью его боковые поверхности окрашивают масляными или клеевыми красками, наносят несложную резьбу или роспись в тон печи. То есть исходят из того, что топчан, так же как и дровни¬ ца, полки, полати, голбец, лестница и другие деревянные пристройки, полноправно входит в общий ансамбль печи.

ОБРАЩЕНИЕ С РУССКОЙ ПЕЧЬЮ

Разведение огня. Русскую печь затапливали рано утром. Когда в доме все еще спали, хозяйка была уже на ногах. Сотворив молитву, она приступала к делу. Если в этот день должны были выпекаться хлебы, она снимала с печи поставленную там с вечера квашню с тестом. В тесто стряпуха до бавляла муку с солью, затем, тщательно вымешав, завязывала сверху холстиной и ставила на прежнее место.

Затем хозяйка открывала трубу и приступала к растопке печи. Если в горнушке со вчерашней топки сохранились жаркие уголья, то их выгребали на середину пода, клали сверху растопку и вздували огонь. Если же уголья в печи по какой-либо причине не были сохранены, то огонь разжигали заново. До того как были изобретены спички, огонь для растопки

печей высекали с помощью огнива или же трением дерева о дерево. Разумеется, таким способом огонь добывали не каждый день, а раз в месяц, то и в зиму. В остальное время пользовались сохраняемыми в горнушке калеными угольями.

Высекание огня. В старинной русской загадке говорится:

«Огонь в камне спал, по железу встал, по дереву пошел — как сокол полетел». По сути дела, в ней образно изображен процесс высекания огня с помощью кремневого камня и железного огнива, или кресала (рис. 76, а). Огниво — это небольшая стальная пластинка, имеющая округлые формы, кото рую обычно ковали кузнецы в деревенской кузнице. Позже стали использовать обычные обломки напильников. Кремень — довольно широко распространенный ка-

224 Геннади й Федото в

мень, имеющий высокую твердость. Обычно его находили где- нибудь у ручья, на карьере в песке, а иной раз подбирали где-нибудь на дороге. Кремень часто меняли, стараясь подобрать такой камень, который было бы удобно держать в руке. При резком скользящем ударе огнива по кремню возникают искры, которые, пролетев небольшое расстояние, гаснут. Чтобы поймать эти слабые зародыши огня, не дать им угаснуть, нужно, чтобы на их пути оказался такой материал, который тут же начинал тлеть. Одним из таких материалов оказался трут. Его добывали из гриба- трутовика, растущего на стволах деревьев, чаще всего на березах. Кусочки трутовика, напоминающие замшу, варили в водном растворе селитры, затем сушили и толкли до тех пор, пока они не становились мягкими как вата. Вместо трута в иных местах ис пользовали пух ивовых сережек, смешанный с толченым древесным углем.

Читать дальше