Все формы оспы проявляют себя на 4-й день после инфицирования и имеют вначале одинаковый комплекс симптомов. Возле клюва, на веках, на гребне и сережках, на других открытых участках кожи появляются круглые пятна, которые сначала малозаметны и имеют бледно-розовый окрас. Через некоторое время пятна стремительно краснеют и начинают трансформироваться в бородавчатые наросты, которые очень быстро увеличиваются в размерах и имеют тенденцию сливаться в одно большое пятно, которое может достигать 0,5 см в диаметре. Еще через пару дней поверхность пятен темнеет, трескается, становится сухой и шероховатой. Оспины формируются в течение 1 — 2-х недель, в их основании образуются микротрещины и язвы, из которых может сочиться кровь и экссудат.

Вокруг наростов появляется стойкое воспаление кожи, которое после окончательного формирования оспин начинает покрываться темными корочками, держащимися еще несколько дней, а затем отпадающими, не оставляя после себя больших рубцов. Однако это не значит, что оспа прошла. Как правило, на 17 — 19-е сутки после первичного инфицирования могут появляться вторичные высыпания. Причем они обычно локализуются на тех же местах, где появлялись наросты в первый раз. Иногда вторичный оспенный процесс может затрагивать новые области: кожу ног, головы, крыльев, кожу возле клоаки. Птица опять начинает температурить, общее состояние неутешительное, перья взъерошенные и тусклые. Больная оспой особь теряет аппетит, начинает отделяться от поголовья и жаться к теплу.

Дифтероидная и комбинированная формы оспы немного отличаются от кожной разновидности болезни. Обычно их течение сопровождается появлением на слизистых оболочках птицы белых, непрозрачных и неприятных на вид узелков, которые имеют тенденцию быстро распространяться на ближайшие ткани и сливаться в несколько больших очагов. Зачастую пораженными оказываются ротовая полость, язык, нос, гортань и трахея.

Эта непрозрачная сыпь содержит в себе творожистую массу, вокруг очагов сыпи появляются участки некротической ткани и пленки, которые мешают птице нормально дышать. Из-за этого больная курица ходит с открытым клювом, а при передвижении отчетливо слышны трудные и глубокие хрипы. Точный диагноз может установить лишь ветеринарный врач, которого следует вызвать при первых же подозрительных симптомах. Больную птицу (даже теоретически больную) необходимо посадить в отдельное помещение, где она не сможет контактировать с другими особями.

Гельминтозы

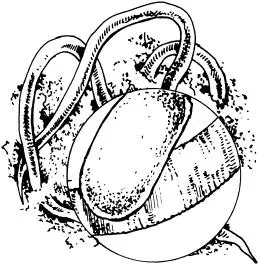

Большой отход молодняка и снижение продуктивности взрослых особей вызывают не только инфекции, но и внутренние паразитарные болезни, которые объединены под общим названием гельминтозы (рис. 18). Термин происходит от научного названия паразитарных червей-гельминтов. В природе насчитывается более 3 тыс. видов глистов. Домашние куры могут болеть 70 разновидностями гельминтоза.

Рис. 18. Контактные гельминты и их личинки

Гельминты способны поражать и паразитировать в разных органах и тканях птицы. Чаще всего встречаются черви, проживающие в желудочно-кишечном тракте кур. Поэтому самыми распространенными типами гельминтозов, которые встречаются у кур, являются аскаридозы (черви аскариды могут существовать и в человеческом организме), гетеракидозы и эхинуриозы.

Возбудителем аскаридоза является паразит, который обитает в тонком кишечнике кур. Это довольно крупный гельминт желтовато-белого цвета, который имеет веретенообразное строение тела. Длина аскариды может достигать 11 см.

В теле кур гельминты аскариды живут от 8 до 14 месяцев. При этом черви активно размножаются, и в окружающую среду вместе с пометом зараженной особи попадают более 700 личинок в месяц. Повсеместное распространение этого типа гельминта предполагает особый контроль над поголовьем, которое имеет доступ к выгулу.

Гетеракидоз вызывается червями-гетераки сами, которые имеют круглое тело длиной от 7 до 15 мм и паразитируют в слепых отростках кишечника. Чаще всего одна особь за небольшой период времени размножается настолько сильно, что в одной курице может насчитываться до 1000 червей. Из-за активных процессов жизнедеятельности гетеракис пищеварение больной курицы оказывается сильно нарушенным, при этом пропадает аппетит, появляется сильный понос, и особь начинает быстро терять живую массу. Чтобы определить, какого рода заболевание имеется у птицы, необходимо вызвать врача-ветеринара, который проведет осмотр особи и возьмет несколько анализов. Иногда инфекционные болезни могут переносить наружные паразиты, например, пухопероеды, куриный клещ, персидский клещ, постельные клопы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу